PhiloBiblon

PhiloBiblon 2020 n. 7 (diciembre): Aguinaldo de navidad

Como es tradicional al final de cada año, ofrecemos las últimas aportaciones a PhiloBiblon como aguinaldo para nuestros lectores. Continue reading “PhiloBiblon 2020 n. 7 (diciembre): Aguinaldo de navidad”

Un incunable desconocido (Sevilla: Ungut y Polonus, 1492) en Princeton: ¿un vocabulario romance latín de Alfonso de Palencia?

El anónimo Vocabulario en romance y en latín del s. XV que transmite el MS escurialense f-II-10 (BETA manid 1470) ha recibido casi nula atención por parte de la crítica. Un descubrimiento reciente, sin embargo, ha cambiado el panorama. La historia casi inverosímil del hallazgo, así como sus implicancias para la historia de la lengua castellana, del libro antiguo y la lexicografía, meritan el siguiente racconto.

PhiloBiblon 2020 n. 6 (Noviembre): El epitafio del rey de Chipre en Portugal

Para Maria de Lurdes Rosa

En el último post exploramos las vicisitudes del epitafio del rey de Chipre en sus dos versiones desde su aparición en el Libro áureo de Marco Aurelio emperador de Fray Antonio de Guevara a través de dos manuscritos y un impreso en España (1619) y otro en Portugal (1730).

Para recordar, citando ese post: “el epitafio proviene de las obras del fabulista Fray Antonio de Guevara, en este caso de su Libro áureo de Marco Aurelio emperador, cuya editio princeps salió en 1528, y de la refundición de aquella obra en el Relox de principes en 1529. A falta de facsímiles digitales de las dos editiones principes, ofrecemos los dos textos según la edición de las Obras completas de Guevara de Emilio Blanco. Nótese que las citas atribuidas a Aristóteles y Tholomeo Arsacides también se encuentran en el Relox de príncipes (lib III caps. lv y lvii).

He aquí el texto del epitafio del desconocido rey de Chipre en el Libro áureo (lib. I carta x):

Siendo yo de edad de treinta y siete años, en la isla de Cethin, que agora es Chipre, tuve un invierno y ay allí un monte que se llama Archadio, en el qual sobre quatro columnas está un sepulchro de un rey muy famoso en vida y piadoso en clemençia, y como me dixesen que tenía unas palabras en derredor escriptas en letras griegas, fui allá por ver tal antigüedad, y las letras dezían esto:

Yo para mí siempre tomé este consejo:

Lo que pude hazer por bien, nunca lo hize por mal.

Lo que pude alcançar con paz, nunca lo tomé por guerra.

Los que pude vençer por ruegos, nunca los espanté con amenazas.

Lo que pude remediar secreto, nunca lo castigué público.

Lo que pude corregir con avisos, nunca los lastimé con açotes.

Lo que castigué en público, primero lo avisé en secreto.

Y finalmente, jamás castigué una cosa sin que primero no huviese perdonado quatro.

Yo tengo dolor por lo que castigué y gran alegría por lo que perdoné.

Porque nascí como hombre, mi carne comen aquí los gusanos; y porque biví como virtuoso, descansó mi spíritu con los dioses.

Antonio de Guevara. Obras completas . I:270.

Ed electrónica del Proyecto Filosofia en español

Y ahora veámoslo en el Relox de principes (lib. III cap. viii):

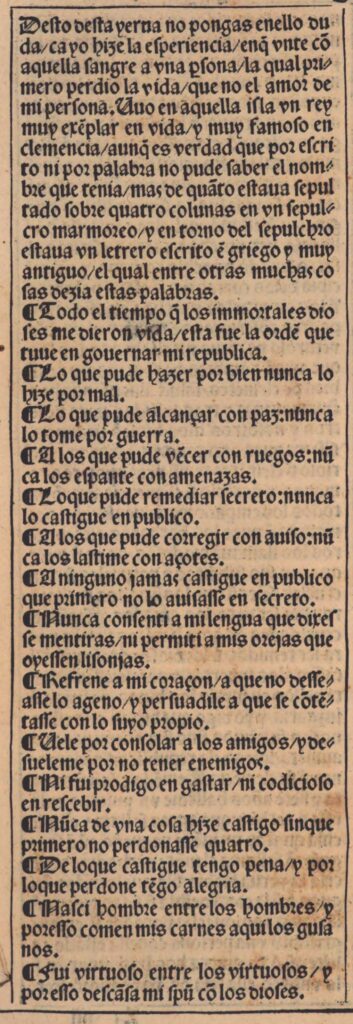

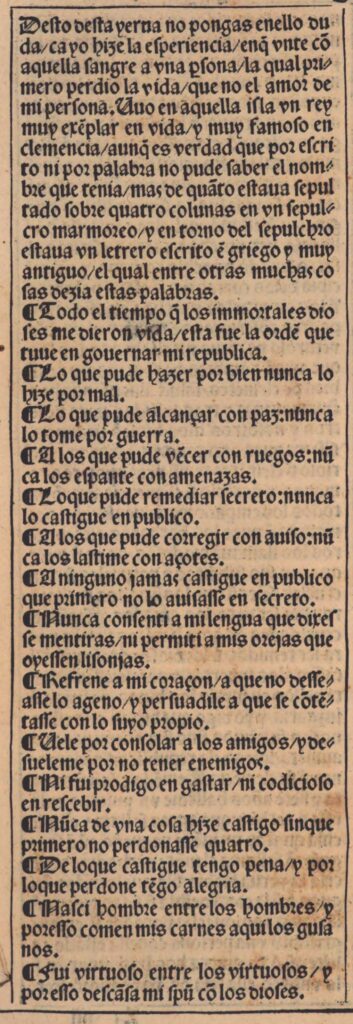

Teniendo edad de treynta y siete años halléme un invierno en la ysla de Cethim, que agora se llama Chipre, en la qual ay un monte pequeño (aunque fragoso) que se llama el monte Archadio, do se cría la yerva flabia, de la qual dizen los antiguos que, si la cortan, destila de sí sangre, y aquella sangre aprovecha para que si ensangrientan a una persona con ella estando caliente (aunque no quiera), os ha de amar; y si la untan con sangre fría, os ha de aborrescer. Desto desta yerva no pongas en ello dubda, ca yo hize la esperiencia, en que unté con aquella sangre a una persona, la qual primero perdió la vida que no el amor de mi persona. Uvo en aquella ysla un rey muy exemplar en vida y muy famoso en clemencia, aunque es verdad que por escripto ni por palabra no pude saber el nombre que tenía, mas de quanto estava sepultado sobre quatro colunas en un sepulcro marmóreo, y en torno del sepulchro estava un letrero escripto en griego, y muy antiguo, el qual entre otras muchas cosas dezía estas palabras:

Todo el tiempo que los inmortales dioses me dieron vida, ésta fue la orden que tuve en governar a mi república.

Lo que pude hazer por bien, nunca lo hize por mal.

Lo que pude alcançar con paz, nunca lo tomé por guerra.

A los que pude vencer con ruegos, nunca los espanté con amenazas.

Lo que pude remediar secreto, nunca lo castigué en público.

A los que pude corregir con avisos, nunca los lastimé con açotes.

A ninguno jamás castigué en público, que primero no le avisasse en secreto.

Nunca consentí a mi lengua que dixesse mentiras, ni permití a mis orejas que oyessen lisonjas.

Refrené a mi coraçón a que no desseasse lo ajeno y persuadíle a que se contentasse con lo suyo proprio. [669]

Velé por consolar a los amigos y desveléme por no tener enemigos.

Ni fui pródigo en gastar, ni cobdicioso en rescebir.

Nunca de una cosa hize castigo sin que primero no perdonasse quatro.

De lo que castigué tengo pena y por lo que perdoné tengo alegría.

Nascí hombre entre los hombres y por esso comen mis carnes aquí los gusanos.

Fui virtuoso entre los virtuosos y por esso descansa mi espíritu con los dioses.

Antonio de Guevara. Obras completas . II:668-69.

Ed electrónica del Proyecto Filosofia en español

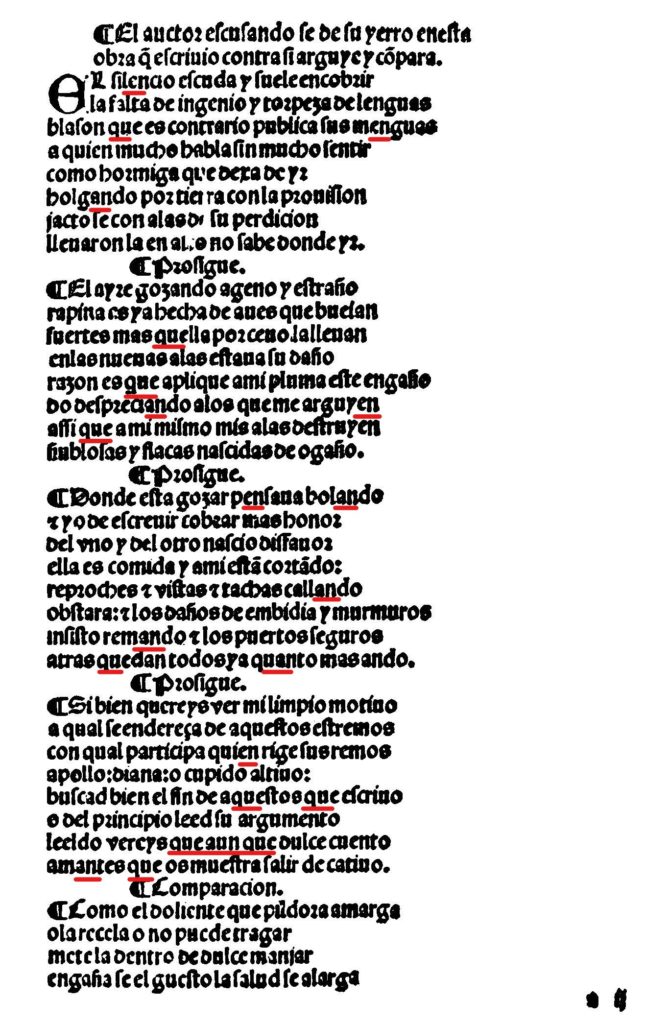

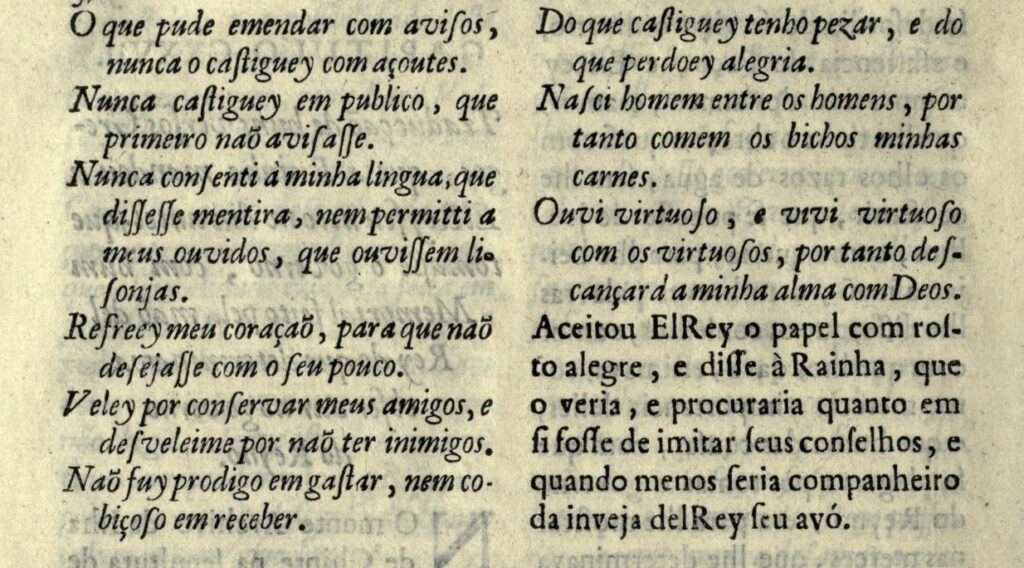

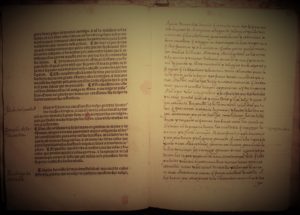

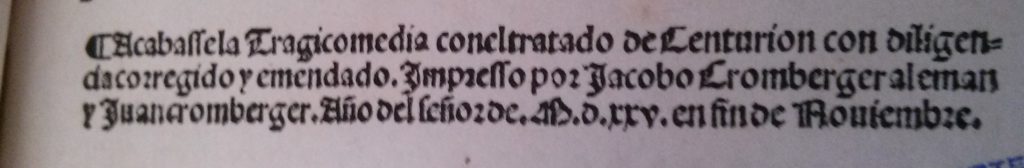

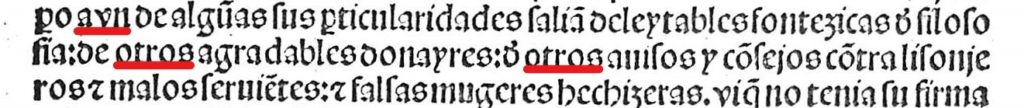

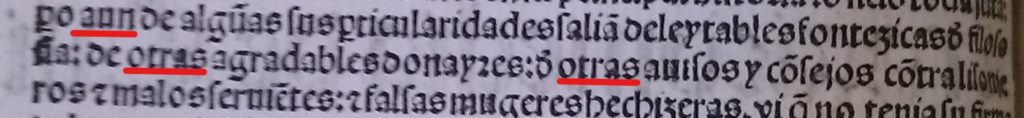

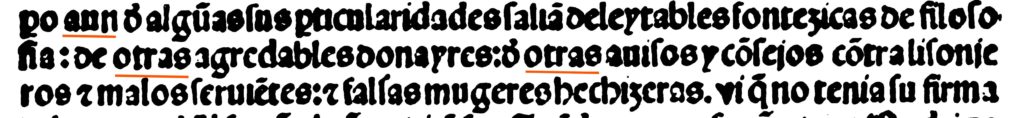

Emilio Blanco, en su edición anotada del Relox de príncipes de 1994 (Madrid: ABL editor), pp. 730-31), ya señaló la ampliación de la versión del Relox de príncipes. Ahora, será difícil fijar la fuente concreta de cualquiera de estos testimonios posteriores por la contaminación textual entre [las ediciones del’] Libro áureo y el Relox de príncipes. Señala Blanco (p. xiv): “Si la práctica editorial fue poco escrupulosa con los títulos, aún lo fue menos con los textos, porque también desde bien temprano va a mezclar unos y otros bajo cualquiera de las dos denominaciones”. Menciona concretamente la edición valenciana del Libro áureo del 6 de marzo de 1532, en las prensas de Juan Navarro, la novena de las ediciones conocidas a tan solo cuatro años de la princeps. De hecho, el epitafio allí ya es el ampliado del Relox de príncipes:

Universidad Complutense de Madrid: Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, BH FLL Res.1132

Uuo en aquella isla vn rey | muy exem|plar en vida/y muy famoso en | clemencia/aunque es verdad que por escri|to ni por palabra no pude saber el nom|bre que tenia/mas de quãto estaua sepul|tado sobre quatro colunas en vn sepul|cro marmoreo/y en torno del sepulchro | estaua vn letrero escrito en griego y muy | antiguo/el qual entre otras muchas co|sas dezia estas palabras.

⸿ Todo el tiempo que los immortales dio|ses me dieron vida/esta fue la orden que | tuue en gouernar mi republica.

⸿ Lo que pude hazer por bien nunca lo | hize por mal.

⸿ Lo que pude alcançar con paz:nunca | lo tome por guerra.

⸿ A los que pude vencer con ruegos:nun|ca los espante con amenazas.

⸿ Lo que pude remediar secreto:nunca | lo castigue en publico.

⸿ A los que pude corregir con auiso:nun|ca los lastime con açotes.

⸿ A ninguno jamas castigue en publico | que primero no le auisasse en secreto.

⸿ Nunca consenti a mi lengua que dixes|se mentiras/ni permiti a mis orejas que | oyessen lisonjas.

⸿ Refrene a mi coraçon/a que no desse|asse lo ageno/y persuadile a que se cõten|tasse con lo suyo propio.

⸿ Uele por consolar a los amigos /y de|sueleme por no tener enemigos.

⸿ Ni fui prodigo en gastar /ni codicioso | en rescebir.

⸿ Nunca de vna cosa hize castigo sinque | primero no perdonasse quatro.

⸿ De lo que castigue tengo pena/y por | loque perdone tengo alegria.

⸿ Nasci hombre entre los hombres/y | poresso comen mis carnes aqui los gusa|nos.

⸿ Fui virtuoso entre los virtuosos / y por esso descãsa mi spiritu cõ los dioses.”

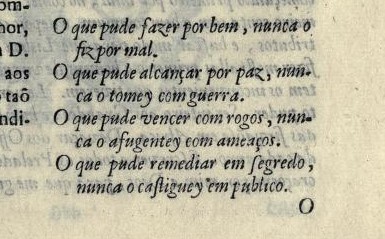

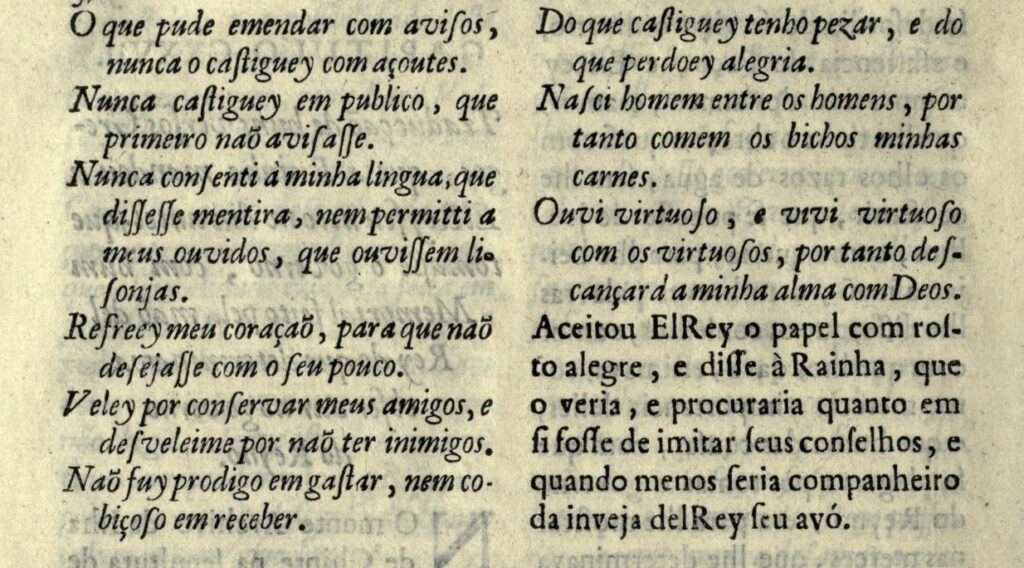

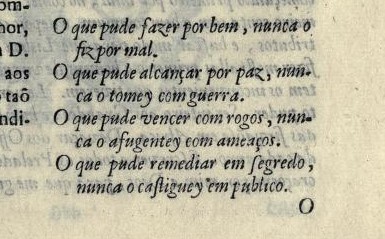

El mismo texto, basado en la versión del Relox de principes, apareció en un impreso portugués en 1730:

O que pude fazer por bem, nunca o fiz por mal.

O que pude alcançar por paz, nunca o tomey com guerra.

O que pude vencer com rogos, nunca o afugentey com ameaços.

O que pude remediar em segredo, nunca o castiguey em publico.

O que pude emendar com avisos, nunca o castiguey com açoutes.

Nunca castiguey em publico que primeiro naõ avisasse.

Nunca consenti à minha lingoa que dissesse mentira, nem permitti a meus ouvidos, que ouvissem lisonjas.

Refreey meu coraçaõ, para que naõ desejasse com o seu pouco.

Veley por conservar meus amigos, e desveleime por naõ ter inimigos.

Naõ fuy prodigo em gastar, nem cobiçoso em receber.

Do que castigue tenho pezar, e do que perdoey alegria.

Nasci homem entre os homems, por tanto comem os bichos minhas carnes.

Ouvi virtuoso, e vivi virtuoso com os virtuosos, por tanto descançará a minha alma com Deos.

El cronista portugués le da al texto un sesgo interesante. En vez de ser un aviso de príncipes general se le pone como ejemplo a seguir por el joven rey de Portugal, Sebastião, que solo tenía tres años cuando sucedió a su abuelo João III: ‘No monte Archivo da Ilha de Chipre na sepultura de hum Principe daquelle Reyno foraõ achados huns versos em Grego, que se enviaraõ a ElRey D. Joaõ III. e a Rainha pelos ouvir louvar muito, e ver o proveito, e utilidade que delles podia proceder; no dia antes que ElRey seu neto tomasse o governo do Reyno, lhos deu, dizendo, que lhe pedia, e encomendava muito, que trabalhasse por deixar outro tal epitafio em sua sepultura’ (Chronica do muito alto, e muito esclarecido Principe D. Sebastião, p. 371).”

Otra vez citando el post anterior: “Nuestro colega Pedro Pinto (BITAGAP) ha identificado el texto como la Chronica do muito alto, e muito esclarecido principe D. Sebastião, decimosexto rey de Portugal composta por D. Manoel de Menezes, Chronista mòr do Reyno, e General da Armada Real … (Lisboa Occidental: Na officina Ferreyriana, 1730). Actualmente se le considera obra de José Pereira Bayão (1690-1743)

Ahora, por pura coincidencia Maria de Lurdes Rosa (también de BITAGAP) había topado con el mismo texto en las Anedotas portuguesas e memorias biográficas da corte quinhentista: istorias e ditos galantes que sucederaõ e se disseraõ no paço. La obra, anónima, aparece en el MS P-129 de la Library of Congress en Washington, un manuscrito del s. XVII. Sin embargo, contiene una serie de anécdotas que, según el editor de la obra, Cristopher Lund, fueron escritos por Rui Lourenço de Távora (c. 1490-1576), trinchante de João III. El texto del epitafio de la traducción portuguesa, por lo tanto, tiene que fecharse entre 1557, fecha de la subida del trono de Sebastião, y 1576, fecha de la muerte de Távora—y de hecho probablemente algunos años antes, porque el mismo, nombrado virrey de India, murió en el viaje antes de llegar a Mozambique (Wikipedia).

Lund edita el pasaje del manuscrito washingtoniano:

No monte Archino da Ilha de Chipre na sepultura de hũ Princepe daquelle Rno, foraõ achados hũns verços escritos em Grego, os quais se inviaraõ a elRey D. João o 3o, e a Raynha por lhos ouvir louvar m.o, e ver o proveito delles, hũ dia antes que elRey tomace o governo lhos deu, dizendolhe que lhe pedia, e encomendava m.o que trabalhace por deixar de ssy outro epitafio tal em sua sepultura, porque muitas vezes ouvira dizer a elRey seu Avó, que só aquillo envejava. Aceitou elRey D. Sebastiaõ o papel com rosto alegre, e respondeo à Raynha que o viria, e procuraria quanto em sy fosse de imitar seus consos; e quando menos seria companheiro na inveja delRey seu Avó. Os verços saõ estes:

— O que pude fazer por bem, nunca o fiz por mal.

— O que pude alcançar com paz, nunca o tomei com guerra.

— O que pude vencer com rogos, nunca o espantei com ameassas.

— O que pude remediar em secreto, nunca o castiguei em publico.

— Os que pude emmendar com avizos, nunca os castiguei com açoutes.

— Nunca castiguei em publico, que pro naõ avizace em secreto.

— Nunca concenti a minha lingoa, que dissece mentira.

— Nunca permiti a meus ouvidos, que ouvicem lizonjas.

— Refreei meu coraçaõ, p.a que naõ dezejace o alheyo, & acabei com ele que se contentace com o seu proprio.

— Velei por concervar meus amigos, e desveleime por naõ ter inimigos.

— Naõ fuy prodigo em gastar, nem cobiçozo em receber.

— Nunca de couza fiz castigo, que pro naõ perdoace quatro.

— Do que castiguei tenho paixaõ, e do que perdoei alegria.

— Naci homê entre os homens: por tanto comem os bichos minhas carnes.

— Vivi vertuozo com os vertuozos; portanto descançará minha alma com DS

Queda poco probable que este MS sirviera de antígrafo de la versión impresa de 1730 por las numerosas discrepancias (v.g. Anedotas “espantei” [como en el texto español “espante”] vs. 1730 “afugentey”).

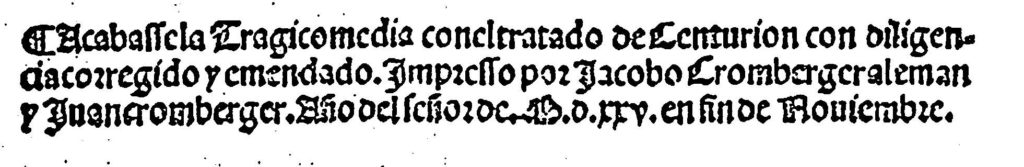

Ahora, ¿cómo llegó el epitafio del rey de Chipre a las manos del trinchante de João III? La primera edición del Relox de príncipes sale en Valladolid el 8 de abril de 1529. La segunda sale de los tórculos del impresor Germão Galharde precisamente en Lisboa el 13 de septiembre del mismo año por orden de João III, a cinco meses escasos de la primera. Ruy Lourenço de Távora pudo conocer el epitafio del rey de Chipre en cualquier de las trece ediciones impresas entre 1529 y 1568 (Canedo 1946:374-81), porque, “sintetizando, os elementos de que dispomos permitem-nos, pois, concluir que a obra de Guevara era, no seu conjunto, conhecida nos círculos da corte portuguesa no século XVI. … O Relox de Príncipes, editado em Lisboa em 1529, quase em simultâneo com a edição de Valladolid, terá alcançado nesses círculos uma ressonância significativa, até em virtude de ser publicado por ordem de D.João III; foi certamente lido na corte, talvez em voz alta, como era tão habitual na época, e quer D. João III quer a rainha D. Catarina, bem como fidalgos e damas” (Buescu: 2009:169-70)

Es esto una ilustración del gran predicamento de que gozaban estas obras de Guevara en la Europa del s. XVI, con decenas de ediciones en francés (desde 1531), italiano (1543), inglés (1535), holandés (1565) e alemán (1574)—pero no en portugués; porque no hacían falta, según oportunamente nota P. Fernando F. Lopes, aunque supone—y con razón, como lo demuestran las Anedotas portuguesas citados aquí—que “traduções inconscientes e disfarçadas, ou melhor, aproveitamento dos seus ditos saborosos, sentenças e anedotas, essas estou em crer que abundam nos livros portugueses publicados, sobretudo nos livros sentenciosos, de oratóricas e formação moral dos séculos XVI e XVII.” Cita a continuación tres manuscritos inéditas de ese tipo, de los cuales el más interesante, por su título, es el Peculio de sentenças, maximas, conceitos, bons ditos e noticias curiosas extractadas de varios autores, entre os quaes Fr. Heitor Pinto e D. Antonio de Guevar del s. XVII (Coimbra: Bibl. da Universidade, ms. 27).

Charles B. Faulhaber

University of California, Berkeley

Debo a la gentileza de la profesora Rosa las indicaciones bibliográficas que siguen.

Álvarez-Cifuentes, Pedro. “Uma voz à meia-luz: Memória de algumas cousas que Rui Lourenço de Távora passou com o rei D. João III”. En Vozes e letras. Polifonia e subjectividade na literatura portuguesa antiga, ed. Tobias Brandenberger e Maria Ana Ramos, Berlin / Münster: LIT Verlag, 2019:179-93.

Buescu, Ana Isabel. “Corte, poder e utopia: O Relox de príncipes (1529). de Fr. Antonio de Guevara e a sua fortuna na Europa do século XVI.” Estudios Humanísticos. Historia 8 (2009): 69-101 (= eHumanista 12 2009]: 145-81).

Canedo, P. Lino G. “Las obras de fray Antonio de Guevara. Ensayo de un catalogo completo de sus ediciones.” Archivo Ibero-Americano 22-23 (1946): 441-603.

Lopes, Fernando F. “Traduções manuscritas portuguesas de Fr. António de Guevara.” Archivo Ibero-Americano 22-23 (1946): 605-07.

Lund, Christopher C., ed. Anedotas portuguesas e memorias biográficas da corte quinhentista: istorias e ditos galantes que sucederaõ e se disseraõ no paço. Coimbra: Livraria Almedina, 1980

PhiloBiblon 2020 n. 5 (octubre). El epitafio del rey de Chipre: Historia de una investigación

Me complace anunciar, en nombre de mis colegas de PhiloBiblon, la quinta entrega para este poco agraciado año de 2020. A pesar de la pandemia seguimos trabajando en nuestra herramienta ad maiorem gloriam philologiae.

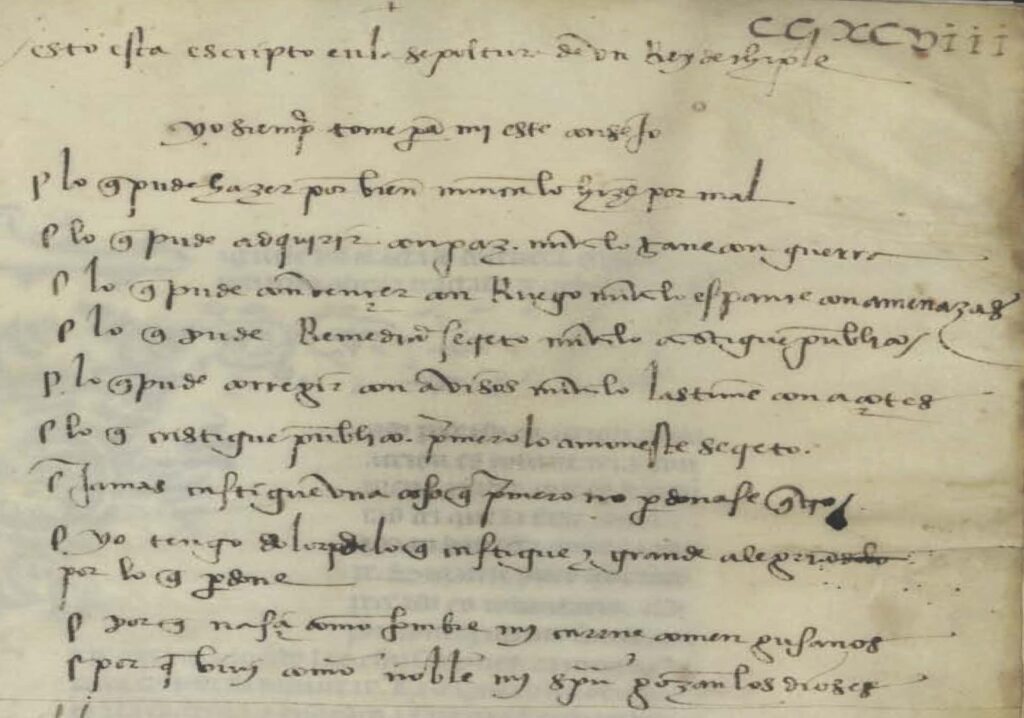

En estos últimos días intentaba mejorar el registro de BNE MSS/6962 (BETA manid 3619), un manuscrito de lujo de mediados del siglo XV que contiene los tratados de Séneca, en la traducción de Alfonso de Cartagena (salvo el último, Obra y tratado de costumbres, que es traducción de Pedro Díaz de Toledo). Poco antes de acabar la ficha, encontré justo antes de esa última traducción el siguiente texto, escrito en letra de hacia la mitad del s. XVI, o sea, en fecha muy posterior a la del MS original:

Resueltas las abreviaturas, el texto transcito reza así:

esto esta escripto enla sepoltura de vn Rey de chiple

yo siempre tome para mj este conseJo

lo que pude hazer por bien nunca lo hize por mal

lo que pude adqujrjr en paz. nunca lo gane con guerra

lo que pude convençer con Ruego nunca lo espante con amenazas

lo que pude Remediar secreto nunca lo castigue publjco

lo que pude corregir con avisos nunca lo lastime con açotes

lo que castigue publjco. primero lo amoneste secreto.

Jamas castigue vna cosa que primero no perdonase quatro/

yo tengo dolorjdo lo que castigue e grande alegria por lo que perdone

por que nasçi como hombre mj carrne comen gusanos

por que viuj como noble mj spiritu gozan los dioses

Desde luego es un texto interesante, retórica y moralmente. ¿De dónde proviene?

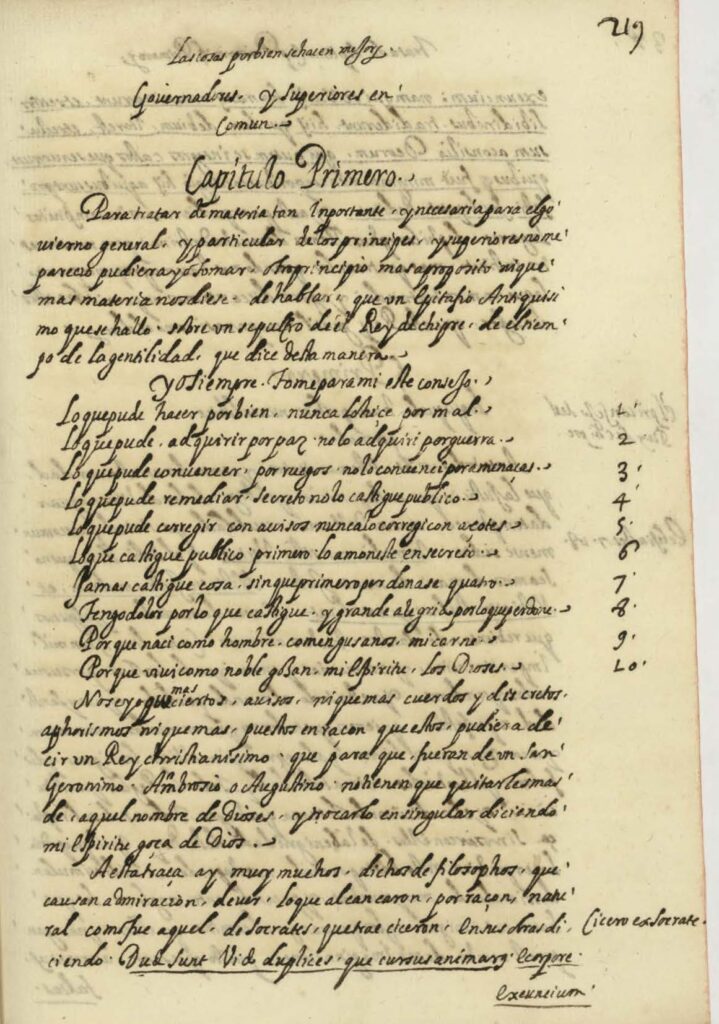

Buscando buscando, he encontrado el mismo texto, con variantes meramente verbales, en el “Compendio de industrias en los ministerios de la Compañía de Jesús con que practicamente se muestra el buen acierto en ellos”, obra del jesuita Pedro de León que se conserva en el MS-1-085, tomo II, ff. 218v-219r, de la Biblioteca del Hospital Real de la U. de Granada. En este manuscrito, fechado en 1619, se encuentra este mismo texto, concretamente en el “Tratado Septimo | En el qual se comiença á hablar de los Principes || Gouernadores y Superiores en | Comun”, o sea dentro de un tratadito de regimine principum:

…Epitafio Antiquisi|mo que se hallo sobre vn sepulcro de el Rey de chipre . de el tiem|po de la gentilidad que dice desta manera.

Yo siempre . Tome para mi este consejo.

Lo que pude hacer por bien . nunca lo hiçe por mal.

Lo que pude adquirir por paz . no lo adquiri por guerra.

Lo que pude conuencer . por ruegos . no lo conuencî por amenaças.

Lo que pude remediar . secreto no lo castigue publico.

Lo que pude corregir con auisos nunca lo corregi con açotes.

Lo que castigue publico . primero lo amoneste en secreto .

Jamas castigue cosa . sin que primero perdonase quatro.

Tengo dolor por lo que castigue . y grande alegria por lo que perdone.

Por que naci como hombre . comen gusanos. mi carne.

Por que viui como noble gozan . mi Espiritu .los Dioses.

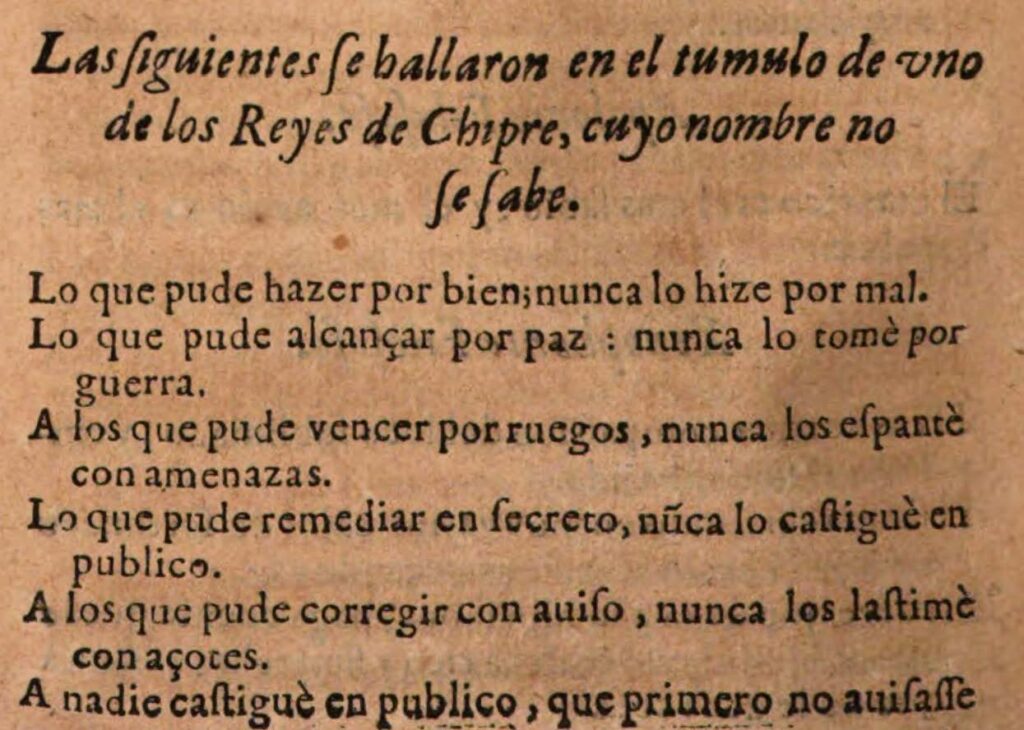

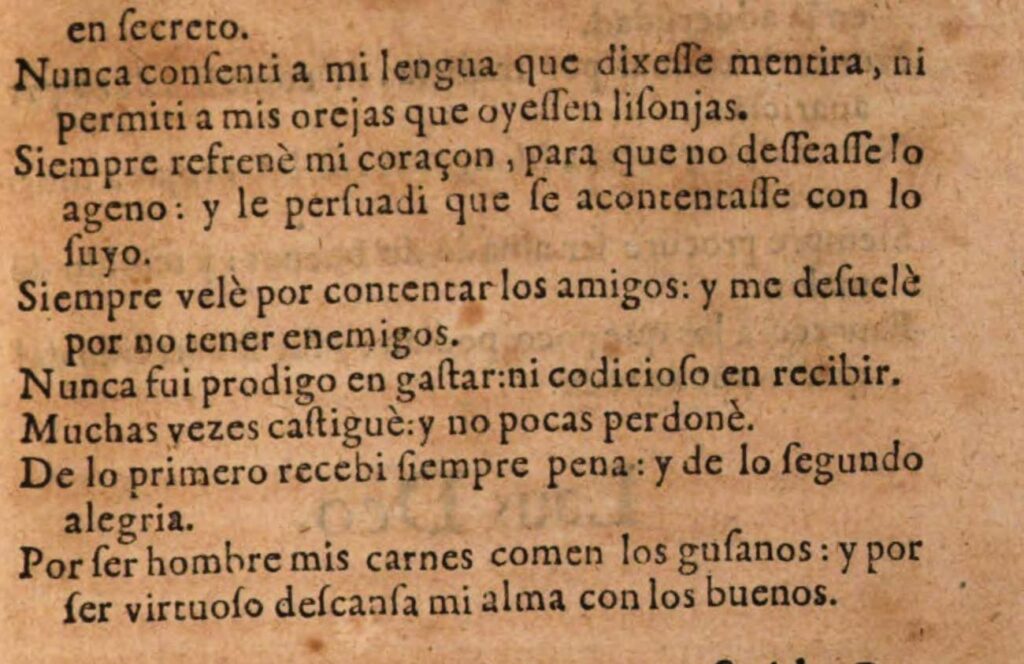

La primera versión impresa es coetánea a la de este MS. Se encuentra en la Primera parte del Retrato del hombre feliz, y humana felizidad… del cisterciense Fr. Thomas de Monzábal (Pamplona, 1618), ff. 378v-379r. El texto, que varía notablemente del de los MSS, se encuentra entre otros dos ejemplos atribuidos a la Antigüedad clásica y utilizados para la enseñanza de los reyes (“Las sentencias siguientes se hallaron en Tigoano ciudad de Caldea, esculpidas en vna lamina: y a lo que se cree son de Aristotiles” y “Las siguientes son de Tholomeo Arsacides Rey de Egypto: que se hallaron en vna lamina”):

Las siguientes se hallaron en el tumulo de vno de los Reyes de Chipre, cuyo nombre no se sabe.

Lo que pude hazer por bien; nunca lo hiçe por mal.

Lo que pude alcançar por paz: no lo tomè por guerra.

A los que pude vencer por ruegos, nunca los espantè con amenazas.

Lo que pude remediar en secreto, nunca lo castiguè en publico.

A los que pude corregir con auiso, nunca los lastimè con açotes.

A nadie castiguè en publico, que primero no auisasse en secreto.

Nunca consenti a mi lengua que dixesse mentira, ni permiti a mis orejas que oyessen lisonjas.

Siempre refrenè mi coraçon, para que no desseasse lo ageno: y le persuadi que se acontentasse con lo suyo.

Siempre velè por contentar los amigos: y me desuele por no tener enemigos.

Nunca fui prodigo en gastar: ni codicioso en recibir.

Muchas vezes castiguè: y no pocas perdonè.

De lo primero recebi siempre pena: y de lo segundo alegria.

Por ser hombre mis carnes comen los gusanos: y por ser ser virtuoso descansa mi alma con los buenos.

Nótese que, en el último aserto, se ha quitado la referencia a los dioses: “y por ser virtuoso descansa mi alma con los buenos.”

Mis búsquedas de internauta me llevaron después a Letters Written During a Short Residence in Spain and Portugal de Robert Southey (Londres, 1797). El poeta británico cita el texto en una versión más parecida a la de Monzábal que a la de los MSS, aunque en portugués. En su introducción, dice Southey “but I have met with a most remarkable epitaph, in the Chronicle of Sebastian, by Manoel de Menezes. He says that it was discovered in the isle of Cyprus, in the sepulchre of a King of that island, written in Greek verse, and sent to the Portugueze Monarch Joaon III. after his death, on the day before Sebastian assumed the government, the Dowager Queen sent him the epitaph, and advised such an inscription upon his grave.”

Nuestro colega Pedro Pinto (BITAGAP) ha identificado el texto como la Chronica do muito alto, e muito esclarecido principe D. Sebastião, decimosexto rey de Portugal composta por D. Manoel de Menezes, Chronista mòr do Reyno, e General da Armada Real … (Lisboa Occidental: Na officina Ferreyriana, 1730). Actualmente se le considera obra de José Pereira Bayão (1690-1743):

O que pude fazer por bem, nunca o fiz por mal.

O que pude alcançar por paz, nunca o tomey com guerra.

O que pude vencer com rogos, nunca o afugentey com ameaços.

O que pude remediar em segredo, nunca o castiguey em publico.

O que pude emendar com avisos, nunca o castiguey com açoutes.

Nunca castiguey em publico que primeiro naõ avisasse.

Nunca consenti à minha lingoa que dissesse mentira, nem permitti a meus ouvidos, que ouvissem lisonjas.

Refreey meu coraçaõ, para que naõ desejasse com o seu pouco.

Veley por conservar meus amigos, e desveleime por naõ ter inimigos.

Naõ fuy prodigo em gastar, nem cobiçoso em receber.

Do que castigue tenho pezar, e do que perdoey alegria.

Nasci homem entre os homems, por tanto comem os bichos minhas carnes.

Ouvi virtuoso, e vivi virtuoso com os virtuosos, por tanto descançará a minha alma com Deos.

El cronista portugués le da al texto un sesgo interesante. En vez de ser un aviso de príncipes general se le pone como ejemplo a seguir por el joven rey de Portugal, Sebastião, que solo tenía tres años cuando sucedió a su abuelo João III: “No monte Archivo da Ilha de Chipre na sepultura de hum Principe daquelle Reyno foraõ achados huns versos em Grego, que se enviaraõ a ElRey D. Joaõ III. e a Rainha pelos ouvir louvar muito, e ver o proveito, e utilidade que delles podia proceder; no dia antes que ElRey seu neto tomasse o governo do Reyno, lhos deu, dizendo, que lhe pedia, e encomendava muito, que trabalhasse por deixar outro tal epitafio em sua sepultura” (Chronica do muito alto, e muito esclarecido Principe D. Sebastião, p. 371).

¿Y la fuente original? Como era de esperar, el epitafio proviene de las obras del fabulista Fray Antonio de Guevara, en este caso de su Libro áureo de Marco Aurelio emperador, cuya editio princeps salió en 1528, y de la refundición de aquella obra en el Relox de principes en 1529. A falta de facsímiles digitales de las dos editiones principes, ofrecemos los dos textos según la edición de las Obras completas de Guevara de Emilio Blanco. Nótese que las citas atribuidas a Aristóteles y Tholomeo Arsacides también se encuentran en el Relox de príncipes (lib III caps. lv y lvii).

He aquí el texto del epitafio del desconocido rey de Chipre en el Libro áureo (lib. I carta x):

Siendo yo de edad de treinta y siete años, en la isla de Cethin, que agora es Chipre, tuve un invierno y ay allí un monte que se llama Archadio, en el qual sobre quatro columnas está un sepulchro de un rey muy famoso en vida y piadoso en clemençia, y como me dixesen que tenía unas palabras en derredor escriptas en letras griegas, fui allá por ver tal antigüedad, y las letras dezían esto:

Yo para mí siempre tomé este consejo:

Lo que pude hazer por bien, nunca lo hize por mal.

Lo que pude alcançar con paz, nunca lo tomé por guerra.

Los que pude vençer por ruegos, nunca los espanté con amenazas.

Lo que pude remediar secreto, nunca lo castigué público.

Lo que pude corregir con avisos, nunca los lastimé con açotes.

Lo que castigué en público, primero lo avisé en secreto.

Y finalmente, jamás castigué una cosa sin que primero no huviese perdonado quatro.

Yo tengo dolor por lo que castigué y gran alegría por lo que perdoné.

Porque nascí como hombre, mi carne comen aquí los gusanos; y porque biví como virtuoso, descansó mi spíritu con los dioses.

Antonio de Guevara. Obras completas . I:270.

Ed electrónica del Proyecto Filosofia en español

Y ahora veámoslo en el Relox de principes (lib. III cap. viii):

Teniendo edad de treynta y siete años halléme un invierno en la ysla de Cethim, que agora se llama Chipre, en la qual ay un monte pequeño (aunque fragoso) que se llama el monte Archadio, do se cría la yerva flabia, de la qual dizen los antiguos que, si la cortan, destila de sí sangre, y aquella sangre aprovecha para que si ensangrientan a una persona con ella estando caliente (aunque no quiera), os ha de amar; y si la untan con sangre fría, os ha de aborrescer. Desto desta yerva no pongas en ello dubda, ca yo hize la esperiencia, en que unté con aquella sangre a una persona, la qual primero perdió la vida que no el amor de mi persona. Uvo en aquella ysla un rey muy exemplar en vida y muy famoso en clemencia, aunque es verdad que por escripto ni por palabra no pude saber el nombre que tenía, mas de quanto estava sepultado sobre quatro colunas en un sepulcro marmóreo, y en torno del sepulchro estava un letrero escripto en griego, y muy antiguo, el qual entre otras muchas cosas dezía estas palabras:

Todo el tiempo que los inmortales dioses me dieron vida, ésta fue la orden que tuve en governar a mi república.

Lo que pude hazer por bien, nunca lo hize por mal.

Lo que pude alcançar con paz, nunca lo tomé por guerra.

A los que pude vencer con ruegos, nunca los espanté con amenazas.

Lo que pude remediar secreto, nunca lo castigué en público.

A los que pude corregir con avisos, nunca los lastimé con açotes.

A ninguno jamás castigué en público, que primero no le avisasse en secreto.

Nunca consentí a mi lengua que dixesse mentiras, ni permití a mis orejas que oyessen lisonjas.

Refrené a mi coraçón a que no desseasse lo ajeno y persuadíle a que se contentasse con lo suyo proprio. [669]

Velé por consolar a los amigos y desveléme por no tener enemigos.

Ni fui pródigo en gastar, ni cobdicioso en rescebir.

Nunca de una cosa hize castigo sin que primero no perdonasse quatro.

De lo que castigué tengo pena y por lo que perdoné tengo alegría.

Nascí hombre entre los hombres y por esso comen mis carnes aquí los gusanos.

Fui virtuoso entre los virtuosos y por esso descansa mi espíritu con los dioses.

Antonio de Guevara. Obras completas . II:668-69.

Ed electrónica del Proyecto Filosofia en español

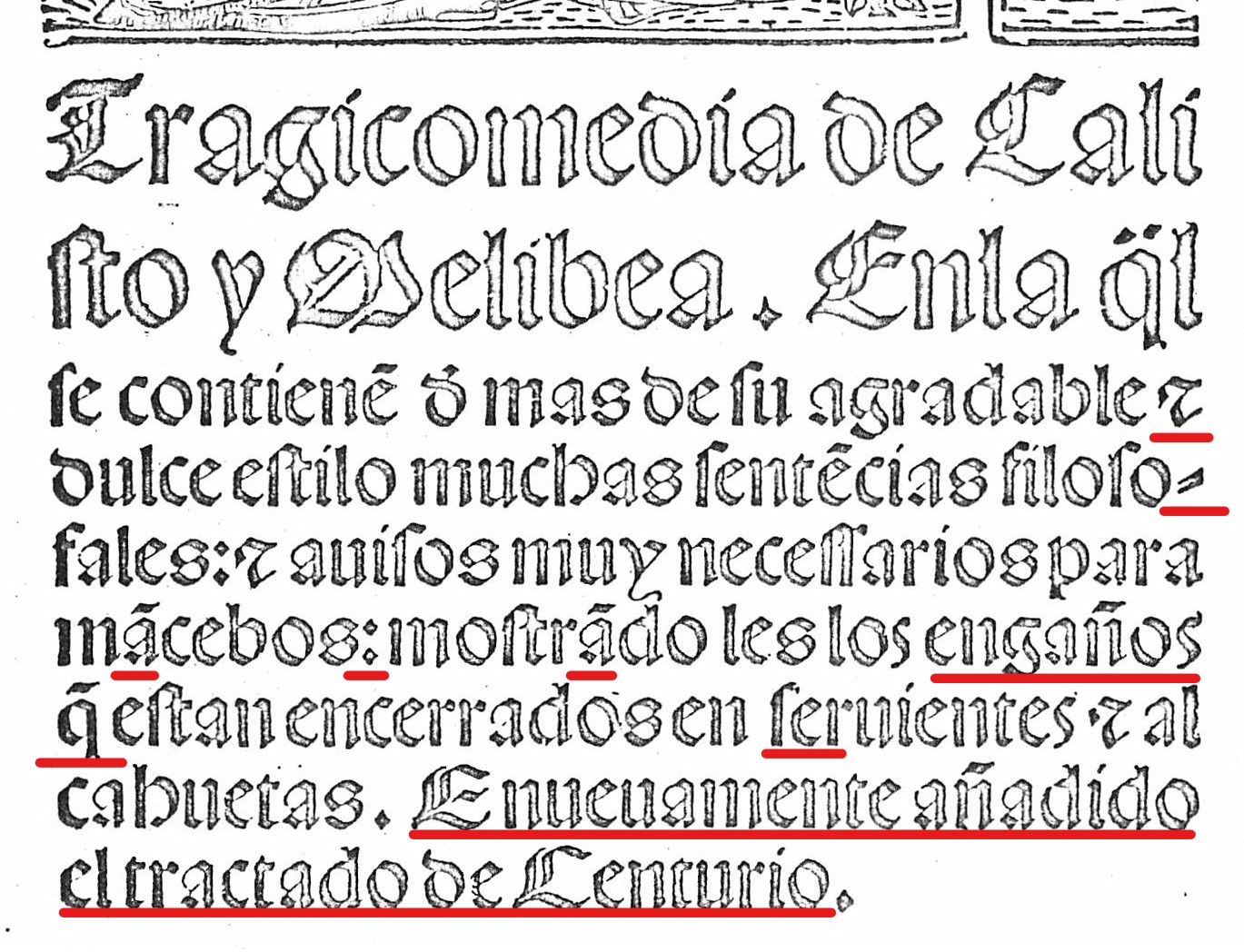

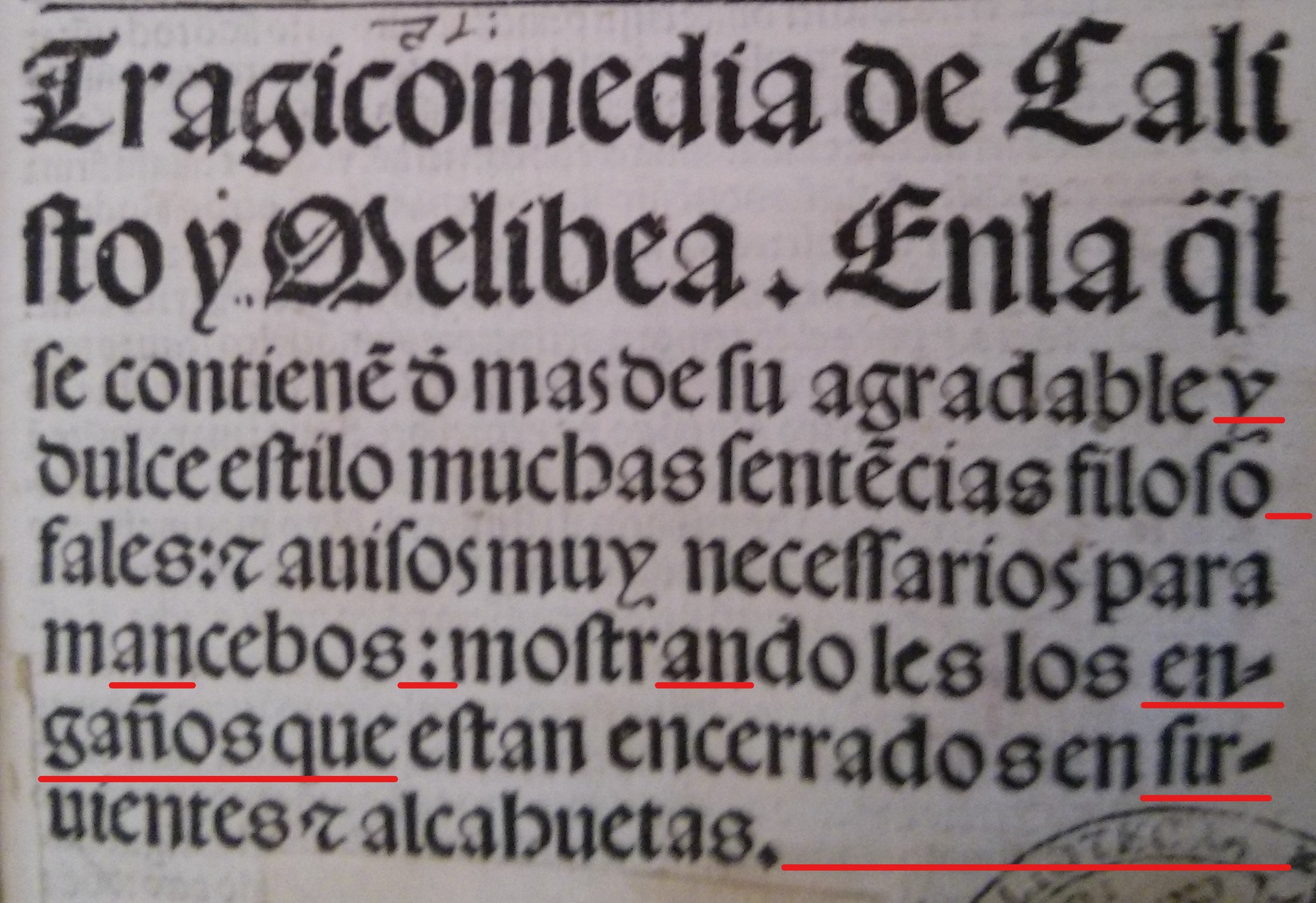

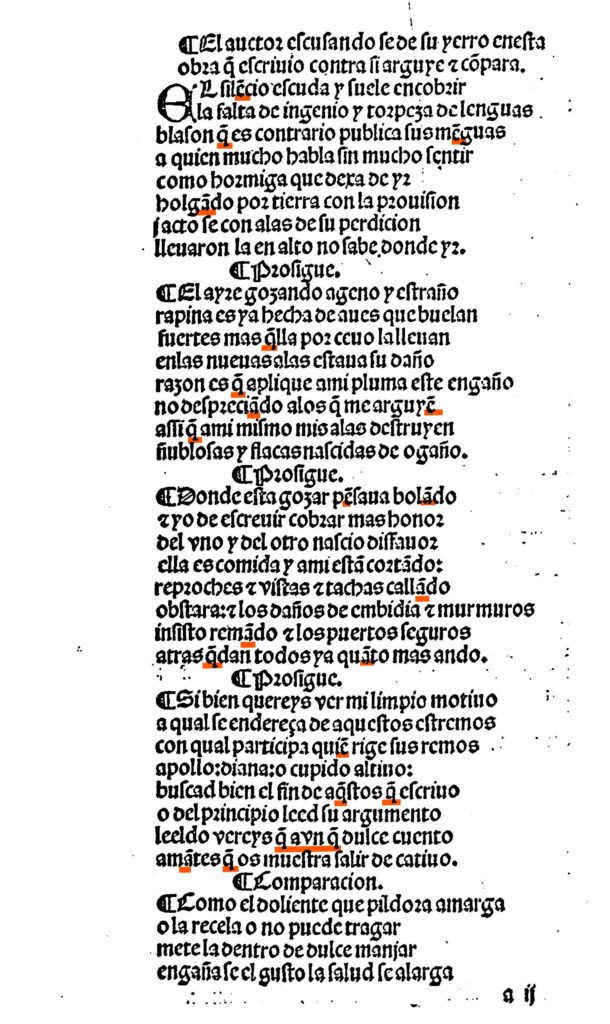

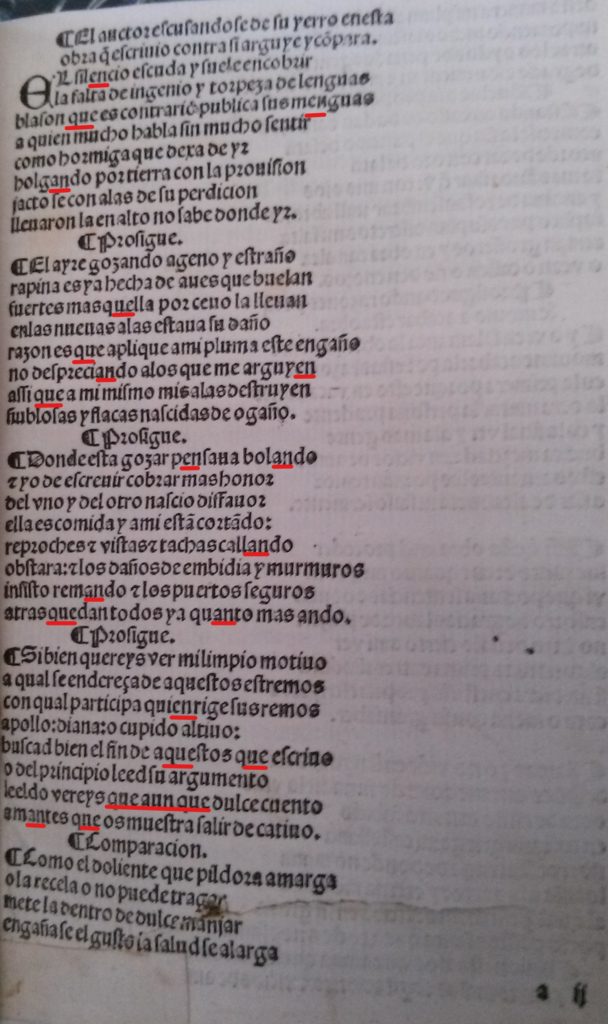

Emilio Blanco, en su edición anotada del Relox de príncipes de 1994 (Madrid: ABL editor), pp. 730-31), ya señaló la ampliación de la versión del Relox de príncipes. Ahora, será difícil fijar la fuente concreta de cualquiera de estos testimonios posteriores por la contaminación textual entre el Libro áureo y el Relox de príncipes. Señala Blanco (p. xiv): “Si la práctica editorial fue poco escrupulosa con los títulos, aún lo fue menos con los textos, porque también desde bien temprano va a mezclar unos y otros bajo cualquiera de las dos denominaciones”. Menciona concretamente la edición valenciana del Libro áureo del 6 de marzo de 1532, en las prensas de Juan Navarro, la novena de las ediciones conocidas a tan solo cuatro años de la princeps. De hecho, el epitafio allí ya es el ampliado del Relox de príncipes:

Uuo en aquella isla vn rey | muy exem|plar en vida/y muy famoso en | clemencia/aunque es verdad que por escri|to ni por palabra no pude saber el nom|bre que tenia/mas de quãto estaua sepul|tado sobre quatro colunas en vn sepul|cro marmoreo/y en torno del sepulchro | estaua vn letrero escrito en griego y muy | antiguo/el qual entre otras muchas co|sas dezia estas palabras.

⸿ Todo el tiempo que los immortales dio|ses me dieron vida/esta fue la orden que | tuue en gouernar mi republica.

⸿ Lo que pude hazer por bien nunca lo | hize por mal.

⸿ Lo que pude alcançar con paz:nunca | lo tome por guerra.

⸿ A los que pude vencer con ruegos:nun|ca los espante con amenazas.

⸿ Lo que pude remediar secreto:nunca | lo castigue en publico.

⸿ A los que pude corregir con auiso:nun|ca los lastime con açotes.

⸿ A ninguno jamas castigue en publico | que primero no le auisasse en secreto.

⸿ Nunca consenti a mi lengua que dixes|se mentiras/ni permiti a mis orejas que | oyessen lisonjas.

⸿ Refrene a mi coraçon/a que no desse|asse lo ageno/y persuadile a que se cõten|tasse con lo suyo propio.

⸿ Uele por consolar a los amigos /y de|sueleme por no tener enemigos.

⸿ Ni fui prodigo en gastar /ni codicioso | en rescebir.

⸿ Nunca de vna cosa hize castigo sinque | primero no perdonasse quatro.

⸿ De lo que castigue tengo pena/y por | loque perdone tengo alegria.

⸿ Nasci hombre entre los hombres/y | poresso comen mis carnes aqui los gusa|nos.

⸿ Fui virtuoso entre los virtuosos / y por esso descãsa mi spiritu cõ los dioses.

Resumiendo:

- Hay una versión en castellano, con dos testimonios manuscritos, de mediados del s. XVI (BNE MSS/6962) y de 1619 (Granada: Biblioteca del Hospital Real, MS-1-085), basada en la versión del Libro áureo de Marco Aurelio.

- Hay otra versión en castellano y portugués impresa en castellano en 1619 y en portugués en 1730, basada en la versión del Relox de príncipes.

Charles B. Faulhaber

University of California, Berkele

Obras citadas

Antonio de Guevara. Relox de príncipes. Ed. Emilio Blanco. Escritores franciscanos españoles 1. Madrid: ABL editor, 1994.

Antonio de Guevara. Obras completas. Ed. Emilio Blanco. 5 vols. Versión de Emilio Blanco publicada por la Biblioteca Castro de la Fundación José Antonio de Castro: Obras Completas de Fray Antonio de Guevara. Madrid: Turner, 1994. Texto proporcionado por el Proyecto Filosofía en español

PhiloBiblon 2020 n. 4 (agosto): Un nuevo testimonio occidental del Libro de las Confesiones de Martín Pérez: el fragmento gallego del Arquivo do Reino de Galicia

[Versiones en galego y português más abajo]

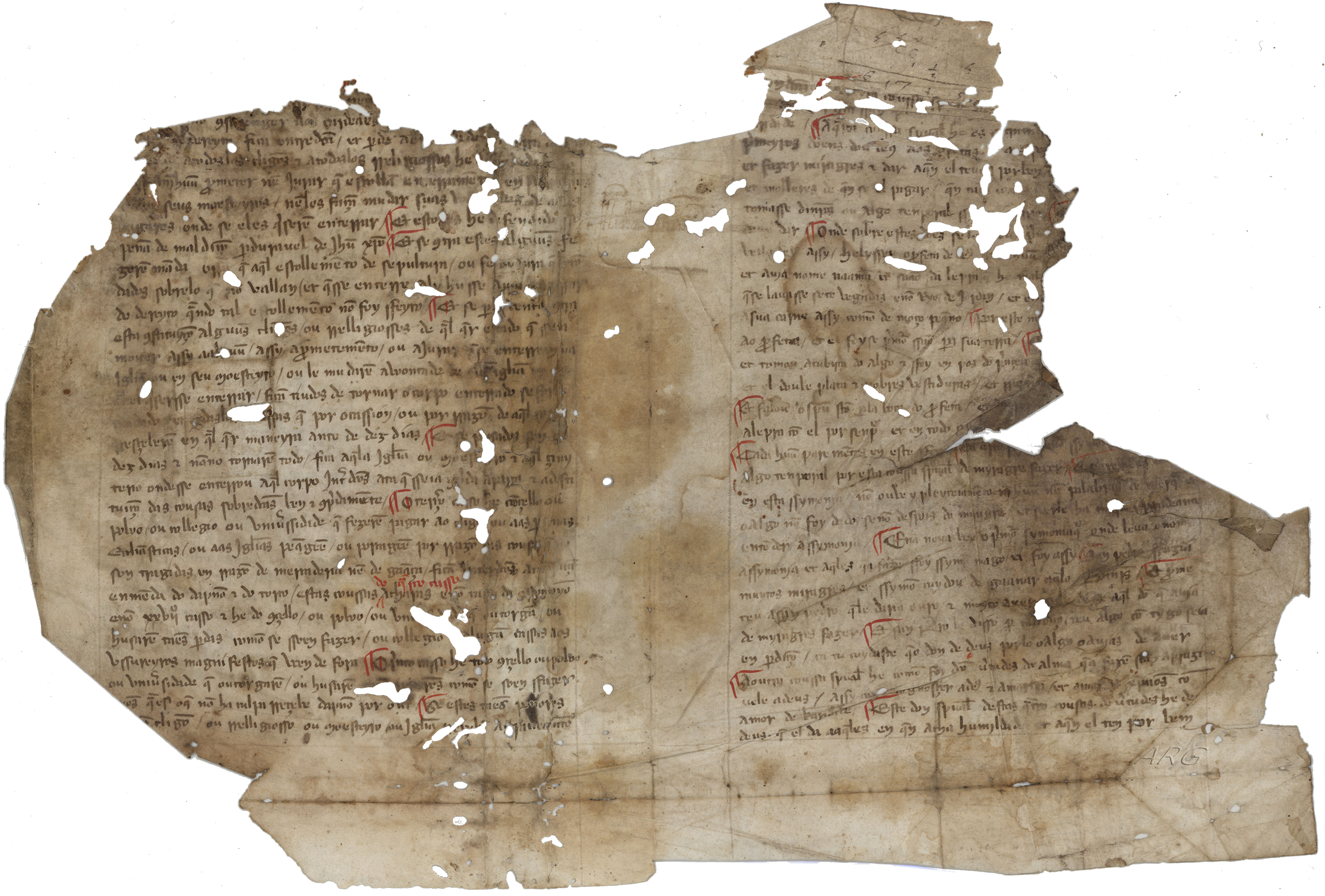

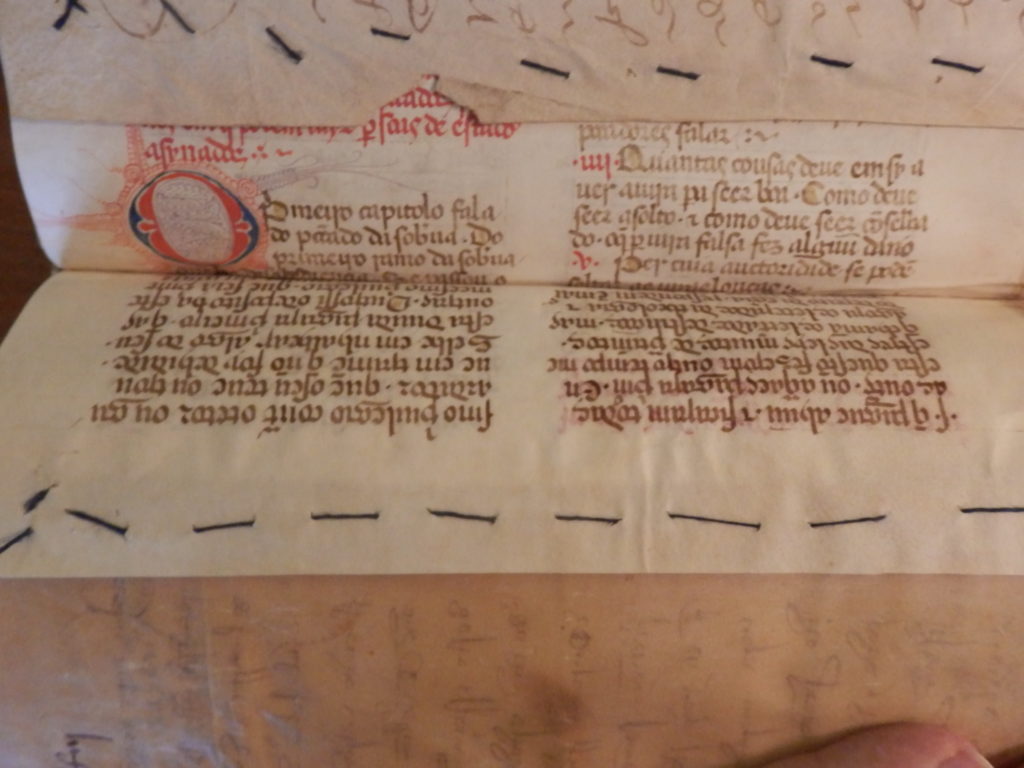

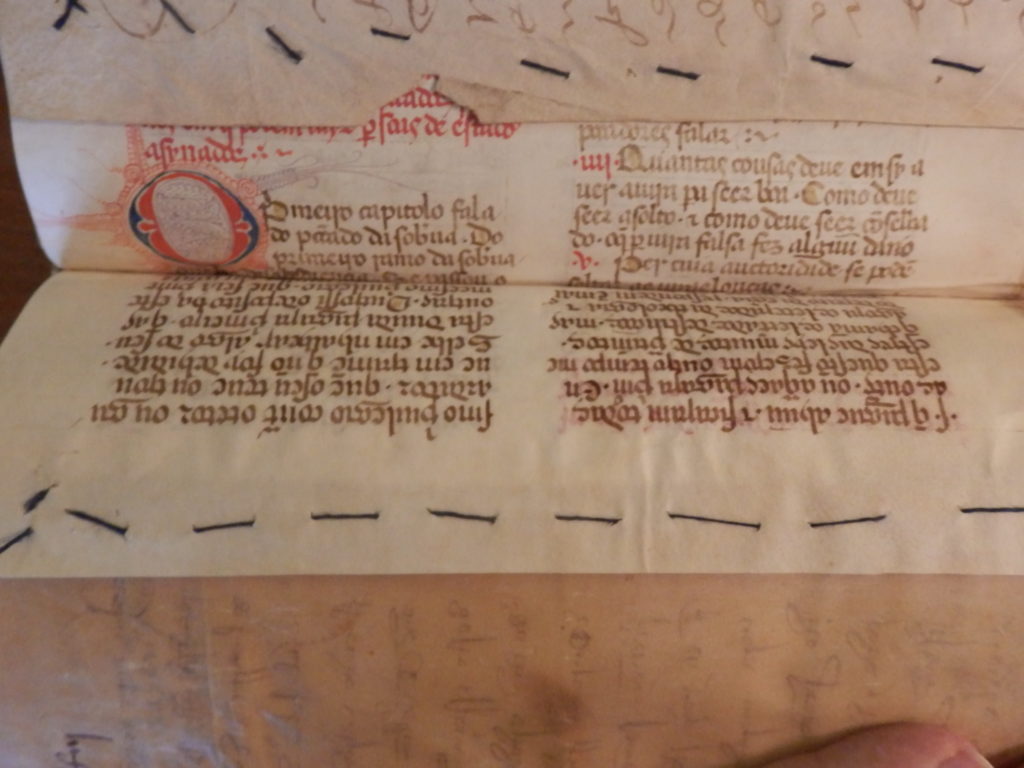

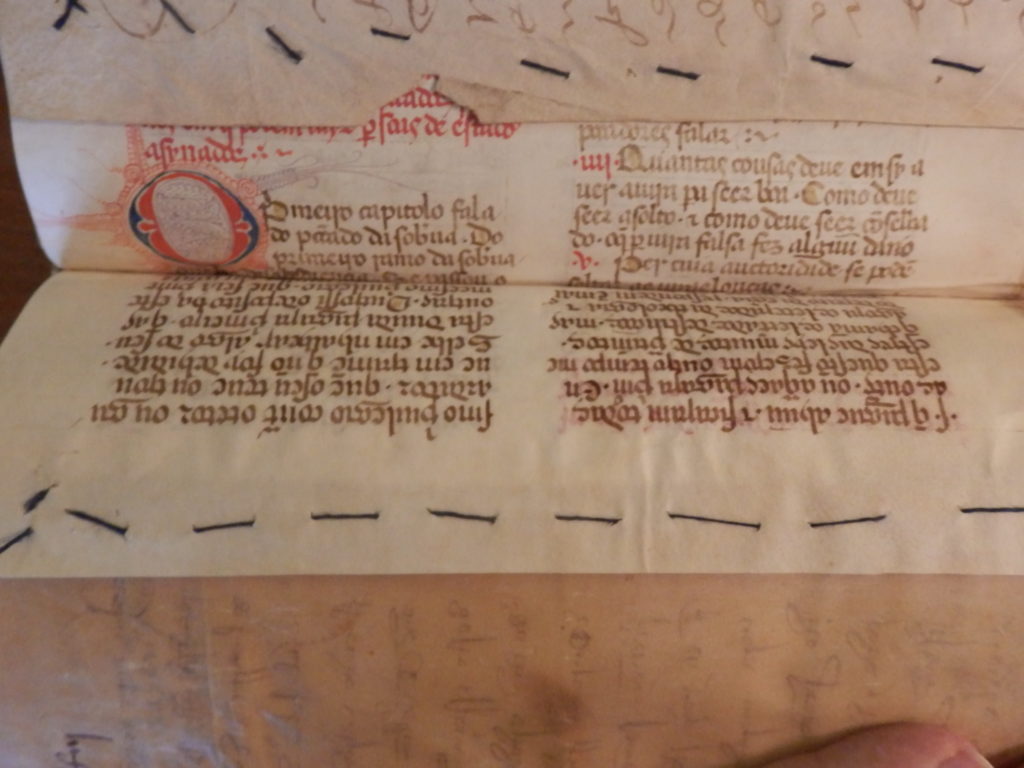

La recepción occidental del Libro de las Confesiones (BETA texid 1224) suma desde hoy un nuevo testimonio, en este caso de origen gallego, a la significativa nómina de copias y traducciones portuguesas basadas en el conocido tratado doctrinal y penitencial elaborado por Martín Pérez a comienzos del siglo XIV. El Arquivo do Reino de Galicia, en su Colección de fragmentos de códices e impresos (ms. CI 4), conserva un valioso fragmento de una traducción gallega del Libro de las Confesiones realizada en el tercer cuarto de esta centuria (BITAGAP texid 9439, manid 3209). Se trata de un bifolio que ya había sido editado y estudiado en 1997 por los colegas Arthur L-F. Askins, Gemma Avenoza, Aida Fernanda Dias, José Ignacio Pérez Pascual y Harvey L. Sharrer en un pionero trabajo de investigación sobre disiecta membra vinculada a la prosa jurídica producida en la Galicia bajomedieval. El limitado conocimiento de la difusión—castellana y portuguesa—de la obra de Martín Pérez, unido al avanzado deterioro del fragmento, imposibilitaron en aquel momento la correcta identificación de la obra, que fue interpretada como una desconocida compilación legislativa de carácter eclesiástico. Con todo, el cotejo del texto con otras compilaciones coetáneas permitió avanzar igualmente en el conocimiento y contextualización de este tipo de regulaciones jurídico-eclesiásticas. La nueva identificación del fragmento, realizada en el marco del proyecto “HERES. Patrimonio textual ibérico y novohispano. Recuperación y memoria” (UAH) y en colaboración con la “Red del Libro Medieval Hispánico”, posibilita ahora una relectura íntegra del texto, para el que ya se está preparando una nueva edición y estudio histórico-filológico a cargo de Ricardo Pichel y Miguel García-Fernández. En breve se podrá consultar una primera aproximación al texto que incluimos en el capítulo 3.2. de la Guía para o estudo da prosa galega medieval coordinada por la Profª. Esther Corral Díaz, que saldrá próximamente publicada como segundo número de la colección ArGaMed del Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Agradecemos desde aquí la atención y profesionalidad de las y los técnicos del Arquivo do Reino de Galicia, encarnados en la figura de Carmen Prieto Ramos, su Directora, quien nos autorizó la consulta del fragmento en unas condiciones lumínicas óptimas (para el uso de luz ultravioleta) y en una sala de trabajo independente.

El Libro de las Confesiones se ha considerado como el primer gran manual peninsular de formación catequética concebido en el marco de la incipiente tratadística doctrinal y penitencial en romance de las primeras décadas del Trescientos. Fue compuesto en 1316 por Martín Pérez, canonista y decretalista afincado en Salamanca, donde tal vez ejerció como canónigo, entre otros cargos eclesiásticos, a comienzos del último cuarto del siglo XIII. La obra posee una eminente orientación práctica y en ella convergen, por un lado, la formación jurídica y la competencia en derecho canónico del autor, con su vocación pedagógica y la preocupación pastoral por influir de la manera más eficaz posible en su potencial audiencia, en particular en los “clérigos menguados de sçiencia”. La obra se estructura en tres grandes bloques: en el primero se contemplan, desde una óptica general, los pecados “comunales a todos los estados” y, entre otras cuestiones, se concede especial relevancia a los conflictos derivados de la usura y de la simonía. En la segunda parte se analizan los distintos grupos estamentales de los que se compone la sociedad con el objetivo de evocar un examen de conciencia individual dirigido tanto a clérigos como a legos. Por último, en la tercera sección, de carácter más teórico, se hace una extensa exposición doctrinal acerca del conjunto de los sacramentos, la tipología de pecados y la imposición de las correspondientes penitencias. Para el perfil biográfico e intelectual del autor, en gran medida desconocido, así como para los contenidos y la contextualización literaria e ideológica de la obra, véanse, entre otros, los trabajos de Mário Martins (1956, 1957), Josep Hernando i Delgado (1981), Antonio García y García, Bernardo Alonso Rodríguez y Francisco Cantelar (1992, 2013: [ix]-xxvii) y Fernando Gómez Redondo (1999: 1735-44, 2007: 4041-48, 2012: § 2).

La difusión del Libro de las Confesiones fue muy notable a lo largo de la Edad Media de acuerdo con la decena de testimonios conservados (BETA texid 1224), a los que se le suman un mínimo de quince manuscritos contando os códices hoy extraviados y los ejemplares conocidos por referencias indirectas (García y García et alii 2013: xiv-xvii). A finales del siglo XV se compone, además, una versión abreviada del texto (Thieulin-Pardo 2012), en el marco de la difusión de una materia penitencial más esquemática y accesible. Ciertamente, la aceptación e influencia ejercida por la compilación de Martín Pérez fue muy significativa a tenor de la buena acogida que se le da, de manera explícita, en diferentes obras latinas y portuguesas del siglo XV, como en el anónimo Speculum peccatoris et confesoris o en el Leal Conselheiro del rey D. Duarte (2013: xxii-xxvii). Precisamente, la obra tuvo una amplia recepción en Portugal (BITAGAP texid 1033), donde se emprendieron varias iniciativas de traducción y copia, como mínimo, desde finales del siglo XIV (la primera traducción conocida se realiza en 1399 en el monasterio de Alcobaça); sin embargo, se tiene constancia también de otros ejemplares, hoy perdidos, a través del testimonio indirecto de D. Duarte y D. Fernando en la primera mitad del XV (Martins 1956, 1957; Dionísio 1993; Machado 2005-06; García y García 2003; Machado Filho 2019).

Por lo que respecta al fragmento del Arquivo do Reino de Galicia, la nueva identificación del texto permite ahora pensar en una recepción occidental del Libro de las Confesiones más amplia de lo que se imaginaba con una traducción gallego-portuguesa contemporánea a las ya conocidas, aunque en este caso realizada en Galicia en el tercer cuarto del siglo XIV (ca. 1350-80). Se trata, además, del único testimonio occidental conocido hasta ahora de la segunda parte del Livro das Confissões, lo que confirma, de nuevo, la evidente circulación en tierras occidentales de esta sección de la obra. Por otra parte, ciertas características grafemáticas del texto y algunos errores de copia sugieren que el manuscrito gallego no transmite una traducción o adaptación original de su modelo, sino que representa una copia de una versión gallego-portuguesa más temprana, tal vez de la primera mitad del siglo XIV. En relación al contenido, el bifolio conservado transmite, parcialmente, los capítulos 20-21 y 29-30 del bloque central de la obra (cf. García y García et alii 2013: 261-63 y 270-73), por lo que probablemente se trate de uno de los bifolios internos del cuaderno, vista la laguna textual entre los fols. 1v y 2r (cf. Askins et alii 1997: 14). En los dos primeros capítulos se informa, de acuerdo con el derecho canónico, sobre la sentencia de suspensión o excomunión dictadas por un juez eclesiástico y la sentencia de “interdicto”, que supone la prohibición, entre otras cosas, de la asistencia a los oficios divinos, de la recepción de algunos sacramentos o de la sepultura cristiana. Por su parte, las “rúbricas” 29 y 30 se centran en la definición de los asuntos “espirituales” (por contraposición a los “mundanales”) e ilustran, entre otras cuestiones, el origen del pecado de la simonía (consistente en pagar por obtener prebendas o beneficios eclesiásticos) a través del relato de los primeros simoníacos mencionados en el Antiguo (II Reyes) y en el Nuevo Testamento (Hechos de los Apóstoles). Por un lado, se alude a la historia de la curación del leproso Naamán, sanado por el profeta Eliseo, y de la avaricia de Gehazi, sirviente de este último, castigado con la lepra por pretender sacar beneficio material de la curación del general sirio. Por otra parte, se refiere la mala praxis del líder samaritano Simón Mago, que quiso comerciar con la capacidad milagrosa de los apóstoles Pedro y Juan.

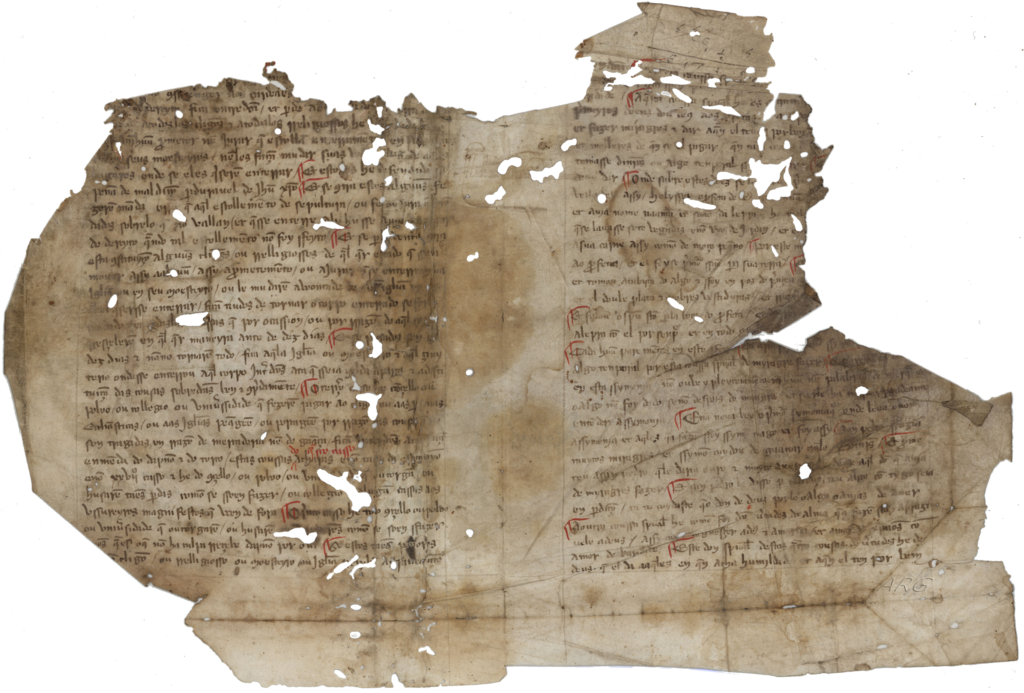

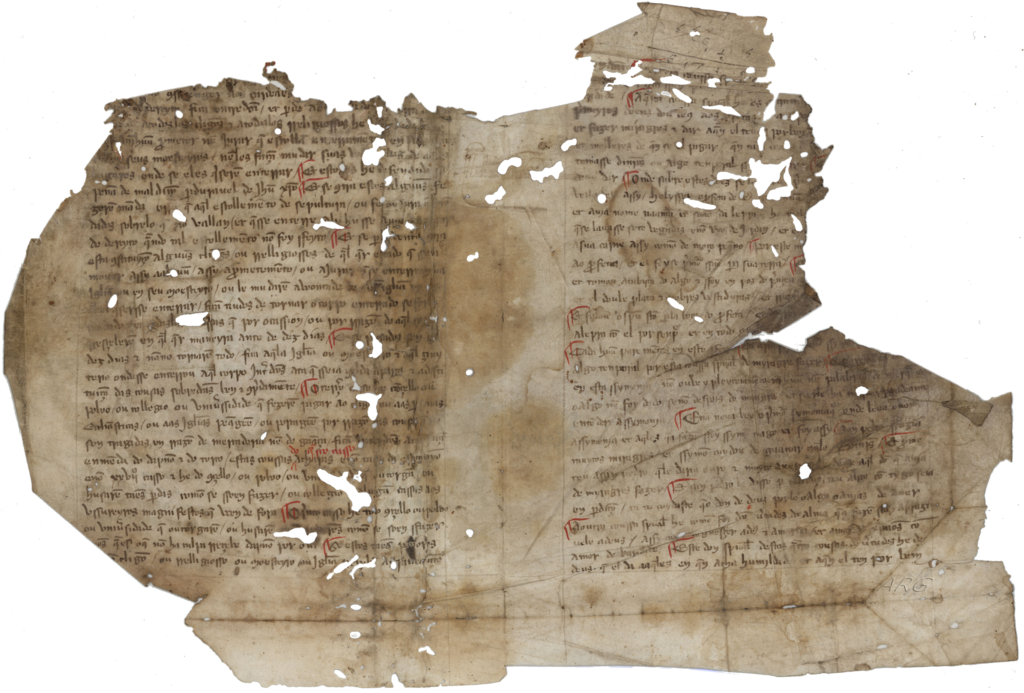

Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña), Colección de fragmentos de códices e impresos, CI 4, fols. 1v-2r [Imagen cortesía del ARG]

Aunque de momento no se tiene constancia segura de ningún testimonio portugués de la segunda parte del Libro de las Confesiones, su circulación y traducción en Portugal es segura vistas las remisiones y referencias a esta sección dentro y fuera del texto (García y García 2003: 220; cf. BITAGAP manid 3379). No obstante, la particular organización estructural con la que se conforma la tradición textual portuguesa puede inducir a error a la hora de identificar las secciones de la obra trasmitidas en las tres copias conocidas realizadas en la abadía cisterciense de Alcobaça (BNP ALC. 377, 378 y 213). Los artífices de estas versiones decidieron subdividir en dos secciones cada una de las partes del Livro ya traducido: Iª y IIª para la primera parte (ALC 377; BITAGAP manid 1104) y IIIª y IVª para la tercera (ALC 378; BITAGAP manid 1105; cf. la versión fragmentaria del ms. ALC 213, BITAGAP manid 1029). Quizás debido a la gran extensión de la obra, cada una de estas secciones se correspondían con un volumen independiente en una primera iniciativa de traducción hoy desconocida, para posteriormente acabar siendo combinadas en las copias alcobacenses. De emprenderse también la versión portuguesa de la segunda parte de la obra, se podría pensar en una organización dúplice semejante; sin embargo, vista la estructura del ms. ALC 378 (secciones IIIª y IVª), no parece que la copia de la segunda parte constase en la planificación de esta misma iniciativa libraria. Por su parte, los fragmentos localizados en 2015 por Pedro Pinto en el Arquivo Histórico do Cabido da Sé de Évora (CEC 10-XII; BITAGAP manid 6478) e identificados por José Domingues (Schaffer y Pinto 2016) remiten a una copia de finales del siglo XIV o comienzos del XV de la primera parte de la obra. Se trata de más de 140 tiras procedentes todas de un códice de buena factura que acabó siendo desmembrado para servir de refuerzo en la encuadernación de un facticio (Bilotta 2017: 313). La identificación concreta de la porción textual de cada uno de los fragmentos y, en consecuencia, la descripción integral de este testimonio continúa en curso a cargo de Ricardo Pichel y bajo la orientación de Pedro Pinto y Harvey L. Sharrer. El objetivo último es propiciar una restauración del manuscrito original que permita, además, la identificación de nuevas secciones del texto hasta ahora ilegibles.

Arquivo Histórico do Cabido da Sé (Évora), CEC 10-XII (imagen cortesía de Pedro Pinto, con permiso del Arquivo Histórico do Cabido da Sé)

* * *

Un novo testemuño occidental do Livro das Confissões de Martín Pérez: o fragmento galego do Arquivo do Reino de Galicia

A recepción occidental do Libro de las Confesiones (BETA texid 1224) suma desde hoxe un novo testemuño, neste caso de orixe galega, á significativa nómina de copias e traducións portuguesas baseadas no coñecido tratado doutrinal e penitencial elaborado por Martín Pérez a comezos do século XIV. O Arquivo do Reino de Galicia, na súa Colección de fragmentos de códices e impresos (ms. CI 4), conserva un valioso fragmento dunha tradución galega do Libro de las Confesiones realizada no terceiro cuartel desta centuria (BITAGAP texid 9439, manid 3209). Trátase dun bifolio que xa fora editado e estudado en 1997 polos colegas Arthur L-F. Askins, Gemma Avenoza, Aida Fernanda Dias, José Ignacio Pérez Pascual e Harvey L. Sharrer nun pioneiro traballo de investigación sobre disiecta membra ligada á prosa xurídica producida na Galiza baixomedieval. O limitado coñecemento nesa altura da difusión—castelá e portuguesa—da obra de Martín Pérez, unido á avanzada deterioración do fragmento, impediran daquela a correcta identificación da obra, que foi interpretada como unha descoñecida compilación lexislativa de carácter eclesiástico. Con todo, o confronto do texto con outras compilacións coetáneas permitiu avanzar igualmente no coñecemento e contextualización deste tipo de regulamentos xurídico-eclesiásticos. A nova identificación do fragmento, realizada no marco do proxecto “HERES. Patrimonio textual ibérico e novohispano. Recuperación e memoria” (UAH) e en colaboración coa “Red del Libro Medieval Hispánico”, posibilita agora unha relectura íntegra do texto, para o que xa se está a preparar unha nova edición e estudo histórico-filolóxico a cargo de Ricardo Pichel e Miguel García-Fernández. En breve poderase consultar unha primeira abordaxe ao texto no capítulo 3.2. que rediximos para a Guía para o estudo da prosa galega medieval coordinada pola Profª. Esther Corral Díaz, que sairá proximamente publicada como segundo número da colección ArGaMed do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Agradecemos desde aquí a atención e profesionalidade das e dos técnicos do Arquivo do Reino de Galicia, encarnados na figura de Carmen Prieto Ramos, a súa Directora, quen nos autorizou a consulta do fragmento nunhas condicións lumínicas óptimas (para o uso de luz ultravioleta) e nunha sala de traballo independente.

O Libro de las Confesiones tense considerado como o primeiro gran manual peninsular de formación catequética concibido no marco da incipiente tratadística doutrinal e penitencial en romance das primeiras décadas do Trescentos. Foi composto en 1316 por Martín Pérez, canonista e decretalista afincado en Salamanca, onde talvez exerceu como cóengo, entre outros cargos eclesiásticos, a comezos do último cuartel do século XIII. A obra posúe unha eminente orientación práctica e nela amalgámase, por un lado, a formación xurídica e a competencia en dereito canónico do autor, coa súa vocación pedagóxica e a preocupación pastoral por influír da maneira máis eficaz posíbel na súa potencial audiencia, en particular nos “clérigos menguados de sçiencia”. A obra estrutúrase en tres grandes bloques: no primeiro contémplanse, desde unha óptica xeral, os pecados “comunales a todos los estados” e, entre outras cuestións, concédese especial relevancia aos conflitos derivados da usura e da simonía. Na segunda parte analízanse os distintos grupos estamentais dos que se compón a sociedade co obxecto de evocar un exame de conciencia individual dirixido tanto a clérigos como a leigos. Por último, na terceira sección, de carácter máis teórica, faise unha extensa exposición doutrinal verbo do conxunto dos sacramentos, a tipoloxía de pecados e a imposición das correspondentes penitencias. Para o perfil biográfico e intelectual do autor, en gran medida descoñecido, así como para os contidos e a contextualización literaria e ideolóxica da obra, véxanse, entre outros, os traballos de Mário Martins (1956, 1957), Josep Hernando i Delgado (1981), Antonio García y García, Bernardo Alonso Rodríguez e Francisco Cantelar (1992, 2013: [ix]-xxvii) e Fernando Gómez Redondo (1999: 1735-44, 2007: 4041-48, 2012: § 2).

A difusión do Libro de las Confesiones foi moi notábel ao longo da Idade Media de acordo coa decena de testemuños conservados (BETA texid 1224), aos que se lle suman un mínimo de quince manuscritos contando os códices hoxe extraviados e os exemplares coñecidos por referencias indirectas (García y García et alii 2013: xiv-xvii). A finais do século XV componse, ademais, unha versión abreviada do texto (Thieulin-Pardo 2012), no marco da difusión dunha materia penitencial máis esquemática e accesíbel. Con certeza, a aceptación e influencia exercida pola compilación de Martín Pérez foi moi significativa a teor da boa acollida que se lle dá, de maneira explícita, en diferentes obras latinas e portuguesas do século XV, como no anónimo Speculum peccatoris et confesoris ou no Leal Conselheiro do rei D. Duarte (2013: xxii-xxvii). Precisamente, a obra tivo unha ampla recepción en Portugal (BITAGAP texid 1033), onde se emprenderon varias iniciativas de tradución e copia, como mínimo, desde finais do século XIV (a primeira tradución coñecida realízase en 1399 no mosteiro de Alcobaça); porén, tense constancia tamén doutros exemplares, hoxe perdidos, a través do testemuño indirecto de D. Duarte e D. Fernando na primeira metade do XV (Martins 1956, 1957; Dionísio 1993; Machado 2005-06; García y García 2003; Machado Filho 2019).

Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa), ALC. 377, fol. 3v (detalle do inicio do prólogo) [imaxe cortesía da BNP]

Polo que respecta ao fragmento do Arquivo do Reino de Galicia, a nova identificación do texto permite agora pensar nunha recepción occidental do Libro de las confesiones máis ampla do que se imaxinaba cunha tradución galego-portuguesa contemporánea as xa coñecidas, mais neste caso redixida na Galiza no terceiro cuartel do século XIV (ca. 1350-80). Trátase, ademais, do único testemuño occidental coñecido até agora da segunda parte do Livro das Confissões, o que confirma, de novo, a evidente circulación en terras occidentais desta sección da obra. Por outra parte, certas características grafemáticas do texto e algúns erros de copia suxiren que o manuscrito galego non transmite unha tradución ou adaptación orixinal do seu modelo, senón que representa unha copia dunha versión galego-portuguesa máis temperá, talvez da primeira metade do século XIV. Canto ao contido, o bifolio conservado transmite, parcialmente, os capítulos 20-21 e 29-30 do bloque central da obra (cf. García y García et alii 2013: 261-63 e 270-73), polo que probabelmente se trate dun dos bifolios internos do caderno vista a lacuna textual entre os fols. 1v e 2r (cf. Askins et alii 1997: 14). Nos dous primeiros capítulos infórmase, de acordo co dereito canónico, sobre a sentenza de suspensión ou excomuñón ditadas por un xuíz eclesiástico e a sentenza de “interdicto”, que supón a prohibición, entre outras cousas, da asistencia aos oficios divinos, da recepción dalgúns sacramentos ou da sepultura cristiá. Pola súa parte, as “rúbricas” 29 e 30 céntranse na definición dos asuntos “espirituais” (por contraposición aos “mundanais”) e ilustran, entre outras cuestións, a orixe do pecado da simonía (consistente en pagar por obter prebendas ou beneficios eclesiásticos) a través do relato dos primeiros simoníacos mencionados no Antigo (II Reis) e no Novo Testamento (Feitos dos Apóstolos). Por un lado, alúdese á historia da curación do leproso Naamán, sandado polo profeta Eliseu, e da avaricia de Gehazi, servente deste último, castigado coa lepra por pretender tirar beneficio material da cura do xeneral sirio. Por outra parte, refírese a mala praxe do líder samaritano Simón Mago, que quixo comerciar coa capacidade milagreira dos apóstolos Pedro e Xoán.

Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña), Colección de fragmentos de códices e impresos, CI 4, fols. 1v-2r [imaxe cortesía do ARG]

Aínda que de momento non se ten constancia segura de ningún testemuño portugués da segunda parte do Libro de las Confesiones, a súa circulación e tradución en Portugal é segura dadas as remisións e referencias a esta sección dentro e fóra do texto (García y García 2003: 220; cf. BITAGAP manid 3379). Porén, a particular organización estrutural coa que se conforma a tradición textual portuguesa pode inducir a erro á hora de identificar as seccións da obra transmitidas nas tres copias coñecidas realizadas na abadía cisterciense de Alcobaça (BNP ALC. 377, 378 e 213). Os artífices destas versións decidiron subdividir en dúas seccións cada unha das partes do Livro xa traducido: Iª e IIª para a primeira parte (ALC 377; BITAGAP manid 1104) e IIIª e IVª para a terceira (ALC 378; BITAGAP manid 1105; cf. a versión fragmentaria do ms. ALC 213, BITAGAP manid 1029). Se callar debido á grande extensión da obra, cada unha destas seccións correspondíanse cun volume independente nunha primeira iniciativa de tradución hoxe descoñecida, para posteriormente acabar sendo combinadas nas copias alcobacenses. De emprenderse tamén a versión portuguesa da segunda parte da obra, poderíase pensar nunha organización dúplice semellante; porén, dada a estrutura do ms. ALC 378 (seccións IIIª e IVª), non parece que a copia da segunda parte fose proxectada na mesma iniciativa libraria. Pola súa parte, os fragmentos localizados en 2015 por Pedro Pinto no Arquivo Histórico do Cabido da Sé de Évora (CEC 10-XII; BITATAP manid 6478) e identificados por José Domingues (Schaffer e Pinto 2016) remiten a unha copia de finais do século XIV ou comezos do XV da primeira parte da obra. Trátase de máis de 140 tiras procedentes todas dun códice de boa factura que acabou sendo desmembrado para servir de reforzo na encadernación dun facticio (Bilotta 2017: 313). A identificación concreta da porción textual de cada un dos fragmentos e, por tanto, a descrición integral deste testemuño continúa en curso a cargo de Ricardo Pichel e baixo a orientación de Pedro Pinto e Harvey L. Sharrer. O obxectivo último é propiciar unha restauración do manuscrito orixinal que permita, ademais, a identificación de novas seccións do texto até agora ilexíbeis.

Arquivo Histórico do Cabido da Sé (Évora), CEC 10-XII (imaxe cortesía de Pedro Pinto, co permiso do AH do Cabido da Sé)

* * *

Um novo testemunho ocidental do Livro das Confissões de Martín Pérez: o fragmento galego do Arquivo do Reino da Galicia

A recepção ocidental do Livro das Confissões (BETA texid 1224) acrescenta hoje um novo testemunho, neste caso de origem galega, à significativa lista de cópias e traduções portuguesas baseadas no conhecido tratado doutrinal e penitencial elaborado por Martín Pérez no início do século XIV. O Arquivo do Reino de Galicia, na sua “Colección de fragmentos de códices e impresos” (ms. CI 4), conserva un valioso fragmento de uma traducão galega do Libro de las Confesiones feita no terceiro quartel desta centúria (BITAGAP texid 9439, manid 3209). Trata-se de um bifólio que já tinha sido editado e estudado em 1997 pelos colegas Arthur L-F. Askins, Gemma Avenoza, Aida Fernanda Dias, José Ignacio Pérez Pascual e Harvey L. Sharrer num pioneiro trabalho de investigação relativamente à disiecta membra ligada à prosa jurídica produzida na Galiza baixomedieval. O limitado conhecimento na época da difusão—castelhana e portuguesa—da obra de Martín Pérez, juntamente com a deterioração avançada do fragmento, impediram então a correta identificação da obra, interpretada como uma compilação legislativa desconhecida de caráter eclesiástico. Contudo, a comparação do texto com outras compilações contemporâneas também possibilitou avançar igualmente no conhecimento e na contextualização desse tipo de regulamentação jurídico-eclesiástica. A nova identificação do fragmento, realizada no marco do projeto “HERES. Patrimonio textual ibérico e novohispano. Recuperación e memoria” (UAH) e em colaboração com a “Red del Libro Medieval Hispánico”, permite agora uma releitura completa do texto, para o qual está a ser preparada uma nova edição e estudo histórico-filológico por parte de Ricardo Pichel e Miguel García-Fernández. Uma primeira abordagem ao texto estará disponível em breve no capítulo 3.2. que redigimos para o Guía para o estudo da prosa galega medieval coordenado pela Profª. Esther Corral Díaz, que será publicado proximamente como segundo número da coleção ArGaMed do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Agradecemos a atenção e o profissionalismo dos técnicos do Arquivo do Reino da Galicia, representados na figura de Carmen Prieto Ramos, a sua Diretora, que nos autorizou a consultar o fragmento em ótimas condições de iluminação (para uso da luz ultravioleta) e numa sala de trabalho independente.

O Libro de las Confesiones tem sido considerado o primeiro grande manual peninsular de formação catequética concebido no âmbito da incipiente tratadística doutrinal e penitencial em romance das primeiras décadas do Trezentos. Foi composto em 1316 por Martín Pérez, canonista e decretalista estabelecido em Salamanca, onde talvez tenha exercido como cónego, entre outros cargos eclesiásticos, no início do último quartel do século XIII. A obra tem uma eminente orientação prática e combina, por um lado, a formação jurídica e a competência em direito canónico do autor, com a sua vocação pedagógica e a preocupação pastoral em influenciar da maneira mais eficaz possível o seu público potencial, em particular os “clérigos menguados de sçiencia”. A obra está estruturada em três grandes blocos: no primeiro, de um ponto de vista geral, são contemplados os pecados “comunales a todos los estados” e, entre outras questões, é dada especial importância aos conflitos decorrentes da usura e da simonia. A segunda parte analisa os distintos grupos estamentais que compõem a sociedade com o objetivo de evocar um exame da consciência individual dirigido tanto a clérigos como a leigos. Finalmente, na terceira secção, de natureza mais teórica, há uma extensa exposição doutrinal do conjunto de sacramentos, a tipologia dos pecados e a imposição das penitências correspondentes. Para o perfil biográfico e intelectual do autor, em grande parte desconhecido, bem como para os conteúdos e a contextualização literária e ideológica da obra, vejam-se, entre outros, os trabalhos de Mário Martins (1956, 1957), Josep Hernando i Delgado (1981), Antonio García y García, Bernardo Alonso Rodríguez e Francisco Cantelar (1992, 2013: [ix]-xxvii) e Fernando Gómez Redondo (1999: 1735-44, 2007: 4041-48, 2012: § 2).

A difusão do Libro de las Confesiones foi muito notável durante a Idade Média, de acordo com a dezena de testemunhos conservados (BETA texid 1224), aos quais acrecenta-se um mínimo de quinze manuscritos contando os códices hoje perdidos e os exemplares conhecidos por referências indiretas (García y García et alii 2013: xiv-xvii). No final do século XV também foi composta uma versão abreviada do texto (Thieulin-Pardo 2012), no marco da difusão de uma matéria penitencial mais esquemática e acessível. Com certeza, a aceitação e influência exercida pela compilação de Martín Pérez foi muito significativa em termos da boa recepção que lhe foi dada, explicitamente, em diferentes obras latinas e portuguesas do século XV, como no anónimo Speculum peccatoris et confesoris ou no Leal Conselheiro do rei D. Duarte (2013: xxii-xxvii). Precisamente, a obra teve uma ampla recepção em Portugal (BITAGAP texid 1033), onde se emprenderam várias iniciativas de tradução e cópia, pelo menos, desde o final do século XIV (a primeira tradução conhecida foi feita em 1399 no mosteiro de Alcobaça); aliás, há também evidências doutros manuscritos, hoje perdidos, através do testemunho indireto de D. Duarte e D. Fernando na primeira metade do XV (Martins 1956, 1957; Dionísio 1993; Machado 2005-06; García y García 2003; Machado Filho 2019).

Biblioteca Nacional de Portugal (Lisboa), ALC. 377, fol. 3v (detalhe do início do prólogo) [imagem cortesia da BNP]

No que diz respeito ao fragmento do Arquivo do Reino de Galicia, a nova identificação do texto permite agora pensar numa recepção ocidental do Libro de las confesiones mais ampla do que se imaginava com uma tradução galego-portuguesa contemporânea das já conhecidas, mas neste caso redigida na Galiza no terceiro quartel do século XIV (ca. 1350-80). Aliás, é também o único testemunho ocidental conhecido até agora da segunda parte do Livro das Confissões, o que confirma, mais uma vez, a evidente circulação nas terras ocidentais desta secção da obra. Por outro lado, certas características grafemáticas do texto e alguns erros de cópia sugerem que o manuscrito galego não transmite uma tradução ou adaptação original do seu modelo, mas que representa uma cópia de uma versão galego-portuguesa anterior, se calhar da primeira metade do século XIV. Quanto ao conteúdo, o bifólio conservado transmite, parcialmente, os capítulos 20-21 e 29-30 do bloco central da obra (cf. García y García et alii 2013: 261-263 e 270-273); é, portanto, provavelmente, um dos bifólios internos do caderno, devido à lacuna textual existente entre os fols. 1v e 2r (cf. Askins et alii 1997: 14). Nos dois primeiros capítulos é relatado, de acordo com o direito canónico, a sentença de suspensão ou excomunhão ditada por um juiz eclesiástico e a sentença de “interdito”, que envolve a proibição, entre outras coisas, de comparecimento a oficios divinos, da recepção de alguns sacramentos ou da sepultura cristã. Por sua vez, as “rubricas” 29 e 30 estão focadas na definição dos assuntos “espirituais” (em oposição aos “mundanais”) e ilustram, entre outras questões, a origem do pecado da simonia (consistente em pagar para conseguir prebendas ou benefícios eclesiásticos) através do relato dos primeiros simoníacos mencionados no Antigo (II Reis) e no Novo Testamento (Actos dos Apóstolos). Por um lado, alude-se à história da cura do leproso Naamã, salvo pelo profeta Eliseu, e da avareza de Gehazi, um servo deste último, punido com lepra por buscar ganhos materiais com a cura do general sírio. Por outro lado, referem-se as más práticas do líder samaritano Simão Mago, que queria negociar com a capacidade milagreira dos apóstolos Pedro e João.

Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña), “Colección de fragmentos de códices e impresos”, CI 4, fols. 1v-2r [imagem cortesia do ARG]

Embora no momento não exista um registo confiável de nenhum testemunho português da segunda parte do Libro de las Confesiones, a sua circulação e tradução em Portugal é segura dadas as remissões e referências a esta secção dentro e fora do texto (García y García 2003: 220; cf. BITAGAP manid 3379). No entanto, a organização estrutural específica com a qual conforma-se a tradição textual portuguesa pode ser enganosa ao identificar as secções da obra transmitidas nas três cópias conhecidas feitas na abadia cisterciense de Alcobaça (BNP ALC. 377, 378 e 213). Os responsáveis destas versões decidiram subdividir em duas secções cada uma das partes do Livro já traduzido: Iª e IIª para a primeira parte (ALC 377; BITAGAP manid 1104) e IIIª e IVª para a terceira (ALC 378; BITAGAP manid 1105; cf. a versão fragmentária do ms. ALC 213, BITAGAP manid 1029). Se calhar devido à grande extensão da obra, cada uma destas secções correspondia a um volume independente numa primeira iniciativa de tradução hoje desconhecida, para mais tarde acabar sendo compiladas nas cópias alcobacenses. No caso de se ter feito também a versão portuguesa da segunda parte da obra, pode-se pensar numa organização dupla semelhante; porém, dada a estrutura do ms. ALC 378 (secções IIIª e IVª), não parece que a cópia da segunda parte fizesse parte da mesma iniciativa librária. Por sua vez, os fragmentos localizados em 2015 por Pedro Pinto no Arquivo Histórico do Cabido da Sé de Évora (CEC 10-XII; BITATAP manid 6478) e identificados por José Domingues (Schaffer e Pinto 2016) representam uma cópia do final do século XIV ou início do XV da primeira parte da obra. São mais de 140 tiras, todas provenientes de um códice de boa feitura que acabou por ser desmembrado para servirem de reforço na encadernação de um volume facticio (Bilotta 2017: 313). A identificação concreta da porção textual de cada um dos fragmentos e, portanto, a descrição integral deste testemunho continua em andamento por parte de Ricardo Pichel e sob a orientação de Pedro Pinto e Harvey L. Sharrer. O objetivo último é promover uma restauração do manuscrito original que permita, para além disto, a identificação de novas secções do texto até agora ilegíveis.

Arquivo Histórico do Cabido da Sé (Évora), CEC 10-XII (imagem cortesia de Pedro Pinto, com a permissão do AH do Cabido da Sé)

Ricardo Pichel (Universidad de Alcalá)

Miguel García-Fernández (Universidade de Santiago de Compostela)

Bibliografia

Askins, Arthur L-F.; Gemma Avenoza, Aida Fernanda Dias; José Ignacio Pérez Pascual; Harvey L. Sharrer (1997): “Novos fragmentos de textos xurídicos galegos (s. XIV)”, Revista de Literatura Medieval 9:9-43.

Bilotta, Maria Alessandra (2017): “Per lo studio delle circolazioni artistiche e culturali nella Penisola iberica nel Medioevo”, Mediaeval Sophia 19:307-41.

Dionísio, João (1993): “Martim Peres”, en Giulia Lanciani; Giuseppe Tavani (coords.), Dicionário de literatura medieval galega e portuguesa. Lisboa: Caminho, pp. 431-32.

García y García, Antonio (2003): “El Libro de las confesiones de Martín Pérez en Portugal”, en Luís Adão da Fonseca; Luís Carlos Amaral; Maria Fernanda Ferreira Santos (coords.), Os reinos ibéricos na Idade Média. Livro de homenagem ao professor doutor Humberto Carlos Baquero Moreno. Porto: Livraria Civilização Editora, vol. 1, pp. 219-24.

García y García, Antonio; Francisco Cantelar Rodríguez; Bernardo Alonso Rodríguez (1992): “El Libro de las confesiones de Martín Pérez”, Revista Española de Derecho Canónico 49.132:7-129.

García y García, Antonio; Bernardo Alonso Rodríguez; Francisco Cantelar Rodríguez (2013 [2002]): Martín Pérez. Libro de las confesiones. Una radiografía de la sociedad medieval española. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

Gómez Redondo, Fernando (1999): Historia de la prosa medieval castellana II. El desarrollo de los géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso. Madrid: Cátedra.

Gómez Redondo, Fernando (2007): Historia de la prosa medieval castellana IV. El reinado de Enrique IV: el final de la Edad Media. Conclusiones. Guía de lectura. Apéndices. Índices. Madrid: Cátedra.

Hernando i Delgado, Josep (1981): “Realidades socioeconómicas en el Libro de las confesiones de Martín Pérez: usura, justo precio y profesión”, Acta historica et archaeologica mediaevalia 2:93-106.

Machado, José Barbosa (2005-06): Livro das Confissões. Mosteiro de Alcobaça, 1399. Partes I e II, III e IV. Lisboa: Publicações Pena Perfeita.

Machado Filho, Américo Venâncio Lopes Machado (2019): Tratado dos sacramentos da ley antiga e nova de 1399. Edição diplomática. [S.l.]: edição do autor [Amazon. ISBN-10: 1098726332].

Martins, Mário (1956): “O Livro das Confissões de Martim Pérez (séc. XIV)”. Estudos de literatura medieval. Braga: Livraria Cruz, pp. 81-92.

Martins, Mário (1957): O penitencial de Martim Pérez em medievo-português. Lisboa: Imp. União Gráfica.

Schaffer, Martha E.; Pedro Pinto (2016): “BITAGAP em Évora: no Arquivo Histórico do Cabido da Sé e na Biblioteca Pública”, PhiloBiblon Blog 07/01/2016

Thieulin-Pardo, Hélène (dir.) (2012): Confesionario. Compendio del Libro de las confesiones de Martín Pérez.

PhiloBiblon 2020 n. 3 (junio): Más incunables en tiempos del bicho (II)

Esta tercera entrega de PhiloBiblon para 2020 sigue con el tema de los incunables de la Huntington Library (San Marino, California) y la adquisición de muchos de ellos en noviembre de 1924 al industrialista vuelto librero Otto H.F. Vollbehr. No queda claro si Vollbehr los había comprado a la librería Maggs (habían aparecido en el catálogo 456 de Maggs del mismo año) o estaba actuando como agente suyo. [Véase “Más incunables en tiempos del bicho”.]

Indagando más, resulta que algunos de los libros ofrecidos en el catálogo 456 estaban ya en las existencias de Maggs tres años antes; habían salido en sus catálogos 402 (1921) y 416 (diciembre de 1921). Como de costumbre, no indica su procedencia, pero dos de ellos provenían de la biblioteca de don Juan Manuel Sánchez Fernández, bibliófilo cuyo ex-libris reza Todo por Aragón y para Aragón. Sánchez había demostrado su devoción a la patria chica con La bibliografía zaragozana del siglo XV (Madrid, 1908), publicada bajo el anonimato de “Un bibliógrafo aragonés”. Su biblioteca fue ofrecida en el Catálogo de libros antiguos, raros y curiosos de la biblioteca de D. Juan Manuel Sánchez que se hallan a la venta en el Centro de Antigüedades de Santiago López-Maroto, Carrera de San Jerónimo, 44 Madrid (Madrid: Impr. de Juan Pueyo, 1920).

Un tercer libro ofrecido por Maggs en 1921 procedió de la biblioteca de Francisco Lopes de Azevedo, 1. conde de Azevedo, legada en 1876 a su primo Francisco de Azeredo Teixeira de Aguilar, 1. conde de Samodães y subastada en 1921-22: Catálogo da importante e preciosíssima livraria que pertenceu aos notaveis escritores e bibliófilos Condes de Azevedo e Samodães (Porto: Santos, 1921-22). Sus libros llevan el ex-libris “Casa de Azevedo” con sus armas, un águila.

Los siguientes libros, pues, comprados a Vollbehr, aparecen no sólo en el catálogo 456 de Maggs (1924) sino en uno u otro de sus catálogos 402 y 416 de 1921. Noto sólo cambios de precios y descripciones en los catálogos 402 y 416 de Maggs frente a los del catálogo 456. Noto asímismo descripciones y precios en el catálogo de Sánchez. Azevedo sólo tiene descripción, ya que es catálogo de subasta.

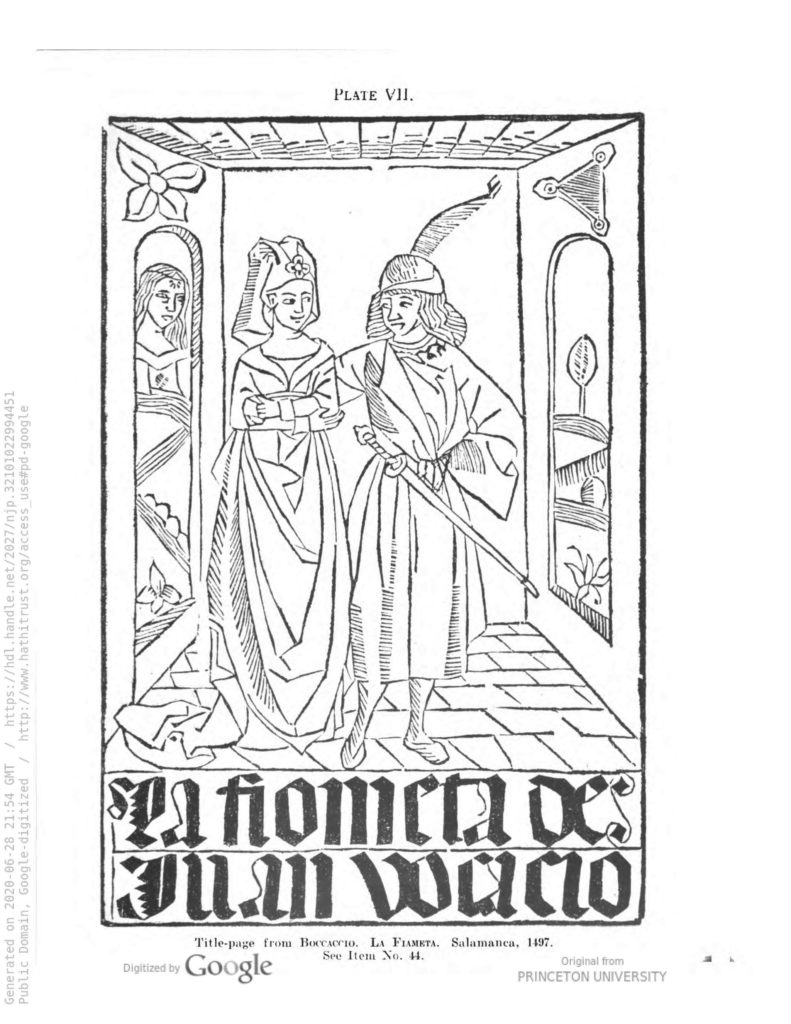

- Boccaccio, La Fiometa (Salamanca, 1497). Maggs cat. 456 n. 59 “Old Spanish calf stamped binding (rebacked)”, ofrecido en £250; ofrecido también en el cat. 416 n. 44. Huntington “blindstamped calf.” (ISTC ib00738000 = BETA manid 1510 / copid 1102, Huntington 85071)

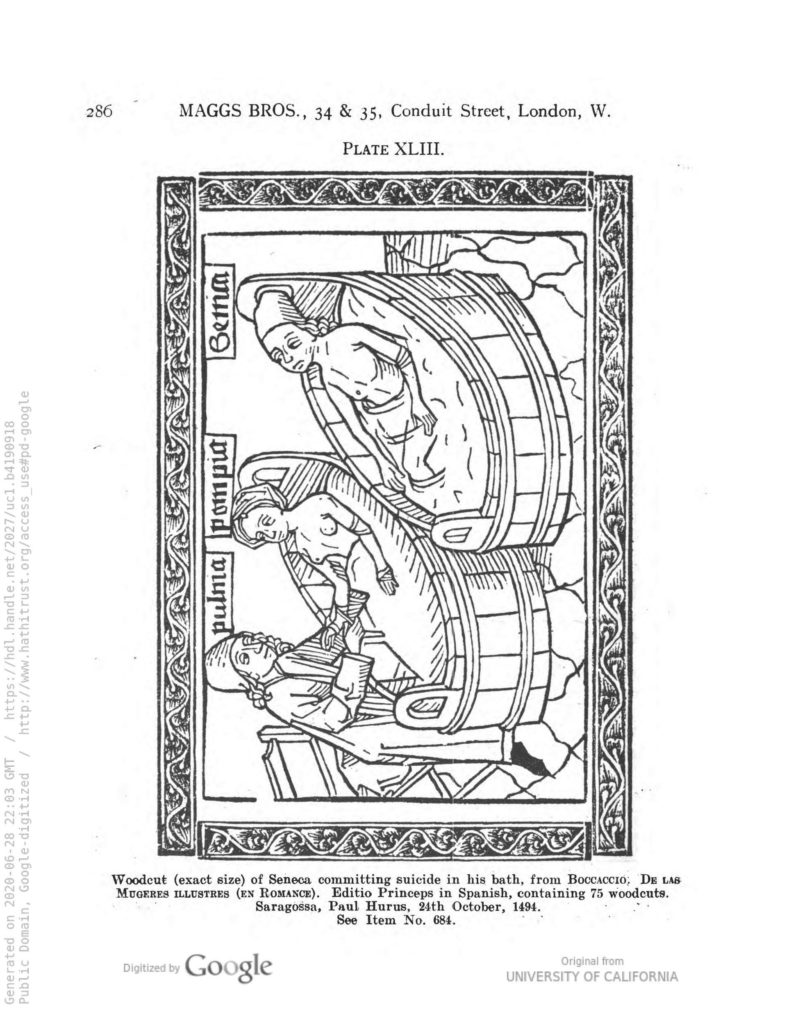

- Boccaccio, De las mujeres illustres (Zaragoza, 1494-10-24). Maggs cat. 402 n. 684 “Calf … Fine copy of a rare book”, ofrecido en £750. Nótese que en el cat. 456 n. 60 es ya “Magnificent copy” y el precio ha subido a £1.150. Santos cat. (1921-22) I:134-37 n. 429 de la biblioteca de la Casa de Azevedo “otimamente conservado”. Huntington “19th century sprinkled calf” ( (ISTC ib00723000 = BETA manid 1511 / copid 1108, Huntington 85066)

- Pedro de Portugal, Coplas de Contemptu mundi (Zaragoza, ca. 1488-1490). Maggs cat. 456 n. 289, “Morocco, inside dentelles”, ofrecido en £250; ofrecido también en el cat. 402 n. 683. Huntington “red morocco” (ISTC ip00248000 = BETA manid 2061 / copid 1694, Huntington 93523)

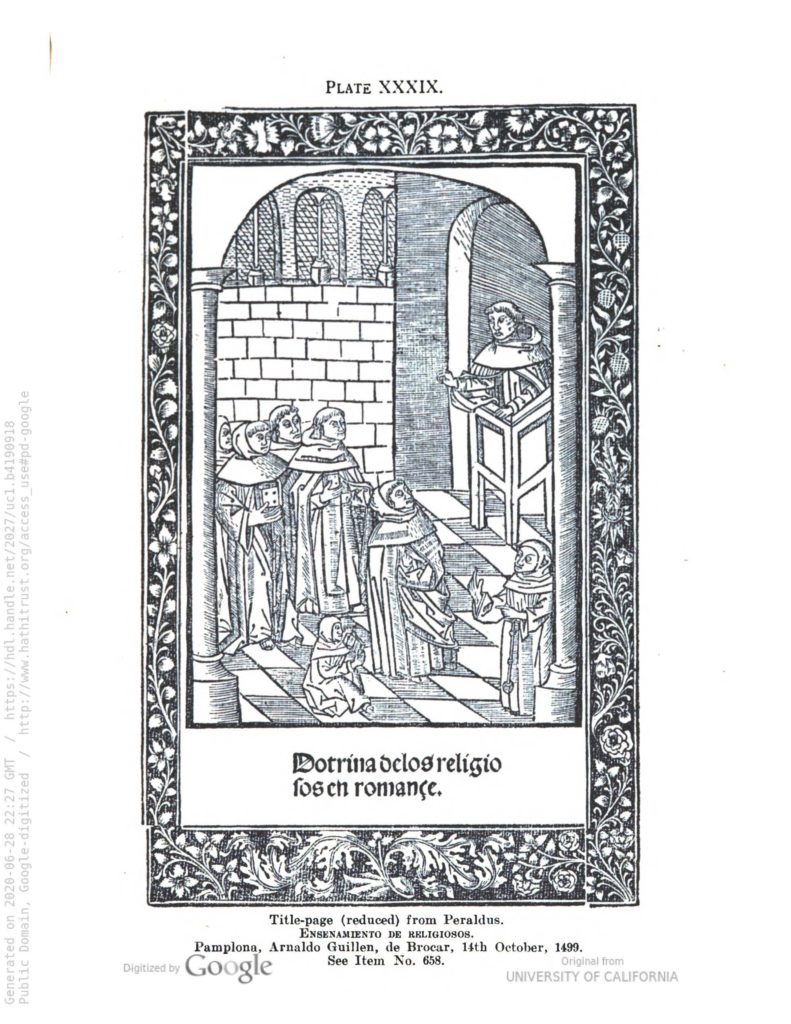

- Guillermus Peraldus, Dotrina de religiosos (Pamplona, 1499-10-14). Maggs 456 n. 291 “Fine modern binding, antique style, of wooden boards covered with calf, fully covered with tooled designs, including gryphons, roses, and ornamental scroll work, brass clasps, silk inside guards, g[ilt]. e[dges].,” ofrecido en £175; ofrecido también en el cat. 402 n. 658. Sánchez cat. (1920) n. 237 “Piel imitación de la época, broches, cortes dorados … En el principio algunas picaduras de polilla’’, ofrecido en ptas. 2.000. Huntington “blindstamped pigskin; metal clasps. In case” (ISTC ip00080000 = BETA manid 2648 / copid 2132, Huntington 93535)

- Diego de Valera, Cronica de hyspaña (Salamanca, 1495-05-08). Maggs cat. 456 n. 451 “Red morocco extra, inside dentelles, g[ilt]. e[dges]., with the Seillière Arms on sides, by Chambolle-Duru”, ofrecido en £225; ofrecido también en el cat. 402 n. 665. Sánchez cat. (1920) n. 242 “tafilete rojo, nervios, filetes en las guardas, super libros: Bibliotheque de Mello. Cortes dorados. Firmado: Chambolle-Lurd [!]”, ofrecido en ptas. 2.500. Huntington “red morocco by Chambolle-Duru. Armorial stamp on front and back covers: Bibliotheque de Mello [Seillière arms]”. (ISTC iv00017000 = BETA manid 2209 / copid 1796, Huntington 98571)

Los siguientes incunables no aparecieron en el cat. 456 (1924) de Maggs pero si en el catálogo 402, de 1921. Llegaron a la Huntington por manos de Vollbehr:

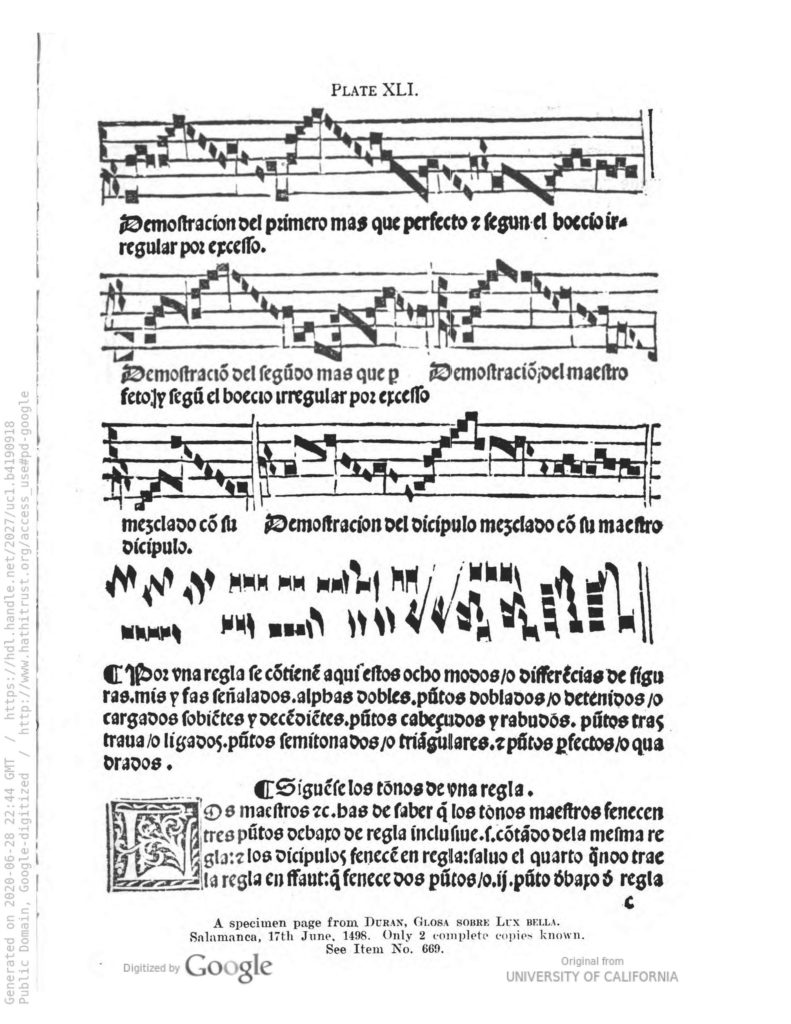

- Domingo Marcos Durán, Glosa sobre lux bella (Salamanca, 1498-06-17). Maggs cat. 402 (1921) n. 669 “Full levant morocco, inside doublures, inside dentelles, g[ilt], e[dges].”, ofrecido en £450. Sánchez (1920) n. 238 “En 4.o, tafilete, guardas de piel decoradas … Cortes dorados. Estuche de piel”, ofrecido en ptas. 6.000. Huntington: “brown morocco; binder’s stamp: V. Arias. Padded with blank leaves.” (ISTC id00401000, BETA manid 2395 / copid 1909, Huntington 86907)

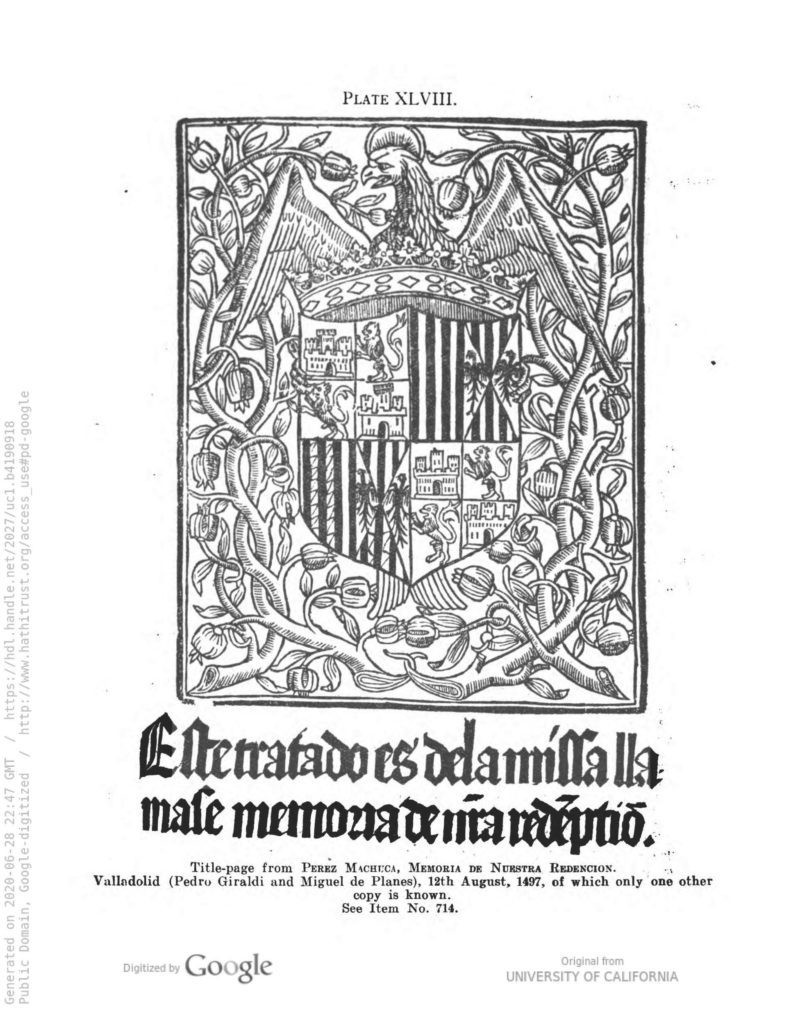

- Diego Pérez Machuca, Memoria de nuestra redencion (Valladolid, 1497-08-12). Maggs cat. 402 (1921) n. 714 “Full levant morocco, inside doublures, inside dentelles, g[ilt], e[dges], by Petitot.”, ofrecido en £250. Sánchez (1920) n. 241 “guardas decoradas, nervios, cortes dorados”, ofrecido en ptas. 1.800. Huntington “brown morocco; binder’s stamp: Petitot. In marbled paper slip case”. (ISTC ip00274000, BETA manid 2079, Huntington 93520)

- Fernando V e Isabel I, Cuaderno nuevo de las alcabalas (Salamanca, 1500 ca. [Norton]). Maggs cat. 402 (1921) n. 662 “Spanish calf”, ofrecido en £175. Sánchez (1920) n. 239 “En la encuadernación consta Salamanca, 1496. Encuadernado en piel antigua’’, ofrecido en ptas. 500. Huntington “Spanish calf … Ex libris: Semper item. Todo por Aragon y para Aragon”. (ISTC if00081000, BETA manid 1302, Huntington 86675)

Otro ejemplar de Sánchez al parecer no pasó por las manos de Maggs, sino sólo por las de Vollbehr:

Alfonso Díaz de Montalvo, Ordenanzas reales (Sevilla, 1495-04-04). Sánchez (1920) n. 240 “piel labrada, cortes rojos. (Caja)”, ofrecido en ptas. 1.500. Huntington “brown morocco, by V. Arias”. (ISTC id00171000, BETA manid 1722 / copid 1268, Huntington 92560)

Finalmente salió en los catálogos 402 y 416 de Maggs otro incunable que también llegó a la Huntington mediante Vollbehr, aunque su procedencia anterior es todavía desconocida:

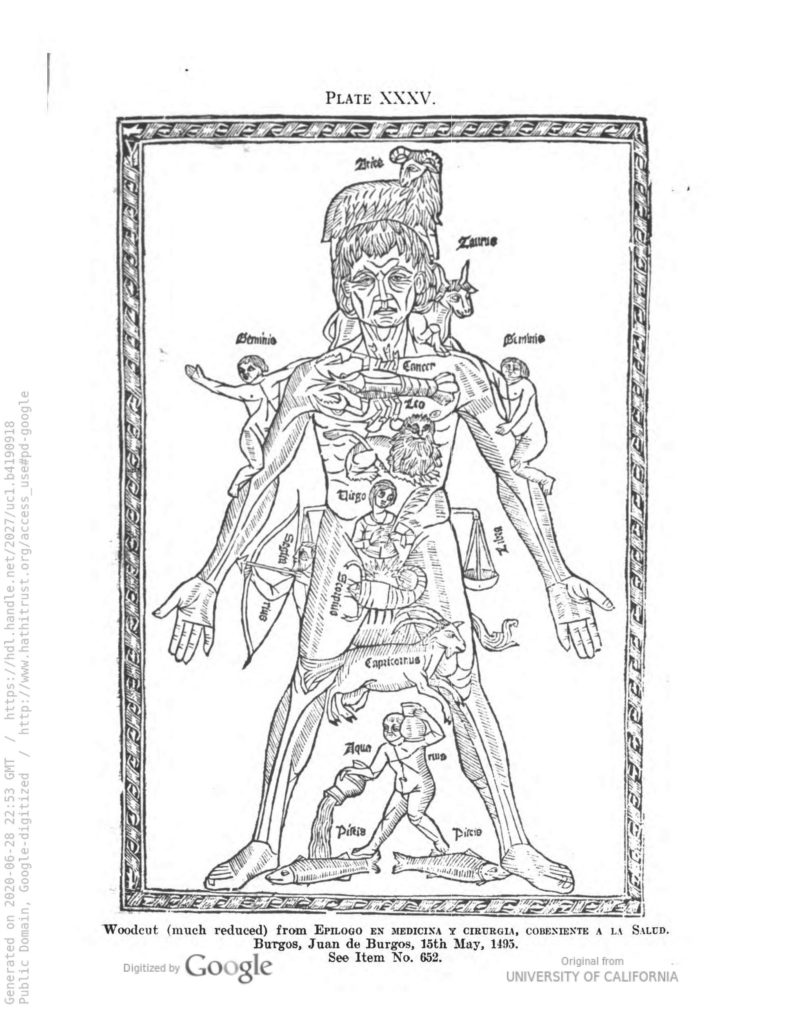

Johannes de Ketham, Compendio de la salud humana (Burgos, 1495-05-15). Maggs cat. 402 n. 652 “Spanish morocco, blind stamped, inside dentelles, inside doublures, g[ilt]. e[dges] … the present [copy] has the title-leaf and a portion of the three folding plates in excellent facsimile”, ofrecido en £500. Maggs cat. 416 n. 242, misma descripción, pero ofrecido en £450. Huntington “brown Spanish morocco; binder’s stamp: V. Arias. (ISTC ik00018000, BETA manid 1541 / copid 1130, Huntington 86926)

Charles Faulhaber

University of California, Berkeley

Más incunables en tiempos del bicho

Durante estos días he estado vaciando el utilísimo artículo de José Manuel Lucía Megías, “Imágenes de la recepción de Boccaccio a través de sus códices: primeras notas” (2001); lo cual me ha llevado, como el hilo de Ariadna y a través de una serie de casualidades, a confirmar la procedencia de ocho incunables que la Huntington Library (localizada en San Marino, cerca de Los Ángeles) compró el primero de noviembre de 1924 al librero Otto H. F. Vollbehr.

En un lapsus poco común por su parte, Lucía Megías había situado en la Huntington un ejemplar de Boccaccio, De las mujeres ilustres (Sevilla: Cromberger, 1528). Sin embargo, no pude encontrarlo en el OPAC de la biblioteca californiana, pero sí un ejemplar del mismo texto pero de otra edición, la publicada en Sevilla en 1494.

Lucía menciona otro ejemplar de la edición de 1528 en el Catálogo 495 de Maggs Bros., que fui a buscar en HathiTrust; pero por un lapsus mío (muy común, desde luego), miré a su vez el catálogo No. 456. Books, Manuscripts, and Bindings Remarkable for their Rarity Beauty and Interest (London: Maggs Bros., 1924). Allí me topé no sólo con De las mujeres illustres de 1494, sino con los Bocados de oro de 1495 y La Fiometa de 1497. Pronto comprobé que la Huntington guarda ejemplares de las tres ediciones y que los había comprado a Vollbehr.

Decidí vaciar el catálogo y encontré otros cinco incunables. Resulta que Vollbehr los había comprado todos a Maggs para venderlos en seguida a la Huntington.

El primero que encontré en el Catálogo 456 era precisamente el De las mujeres illustres de la edición de 1494. No podía estar seguro de si se trataba del mismo ejemplar de la Huntington porque la encuadernación de Maggs dice tan sólo “calf” (becerrillo), mientras la descripción de la Huntington es más específica: “19th century sprinkled calf” (becerrillo jaspeado, s. XIX). Nota Maggs en 1924 un ejemplar en la BNE y otro en la Pierpont Morgan de Nueva York. Hoy consta la existencia de 15 ejemplares (véase BETA manid 1511, ISTC ib00723000), inclusive uno en la Library of Congress (Washington) con la misma procedencia de Vollbehr. Así que la evidencia no era concluyente.

A medida que vaciaba el catálogo de Maggs, sin embargo, iba asumiendo con mayor certeza que todos los ejemplares descritos allí eran los de la Huntington. Las descripciones de las encuadernaciones coincidían total o parcialmente, con una sola excepción.

He aquí el elenco completo:

Bocados de oro (Sevilla, 1495-05-16), ofrecido en el n. 58 del catálogo 456 por £175. Maggs “calf”; Huntington “blindstamped calf over wooden boards; rebacked”. Además, Maggs cita los únicos ejemplares conocidos en aquel entonces y hoy, los de la Biblioteca Nacional de España y de la Hispanic Society: q.e.d., el ejemplar de Maggs tiene que ser el de la Huntington por el puro proceso lógico de eliminación. (ISTC ib00705000 = BETA manid 1519 / copid 1112 Huntington 85026)

Boccaccio, La Fiometa (Salamanca, 1497), ofrecido en el n. 59 por £250. Maggs “Old Spanish calf stamped binding (rebacked).” Huntington “blindstamped calf.” De la misma manera,Maggs cita el único otro ejemplar conocido en aquel entonces y hoy, el de la HSA. (ISTC ib00738000 = BETA manid 1510 / copid 1102 Huntington 85071)

Boccaccio, De las mujeres illustres (Zaragoza, 1494-10-24) ofrecido en el n. 60 por £1.250. Maggs “calf … Magnificent copy”; Huntington “19th century sprinkled calf”. (ISTC ib00723000 = BETA manid 1511 / copid 1108 Huntington 85066)

Nebrija, Gramática castellana (Salamanca, 1492), ofrecido en el n. 286 por £210. Maggs “Spanish calf”; Huntington “Spanish calf”. (ISTC ia00902000: = BETA manid 2022 / copid 1601 Huntington 89054)

Pedro de Portugal, Coplas de Contemptu mundi (Zaragoza, ca. 1488-1490), ofrecido en el n. 289 por £250. Maggs “Morocco, inside dentelles”; Huntington “red morocco”. (ISTC ip00248000 = BETA manid 2061 / copid 1694 Huntington 93523)

Guillermus Peraldus, Doctrina de religiosos (Pamplona, 1499-10-14), ofrecido en el n. 291 por £175. Maggs “Fine modern binding, antique style, of wooden boards covered with calf, fully covered with tooled designs, including gryphons, roses, and ornamental scroll work, brass clasps, silk inside guards, g[ilt]. e[dges].”; Huntington “blindstamped pigskin; metal clasps. In case”. Una nota 2020-08-05 de Steven Tabor, encargado de la colección, fecha la encuadernación, de color marrón clara, “ca. 1900”, y añade que tiene el título Doctrina de los religiosos en una plaquita ¿de marfil? en el plano superior (ISTC ip00080000 = BETA manid 2648 / copid 2132 Huntington 93535)

Diego de Valera, Crónica de hyspaña (Salamanca, 1495-05-08), ofrecido en el n. 451 por £225. Maggs “Red morocco extra, inside dentelles, g[ilt]. e[dges]., with the Seillière Arms on sides, by Chambolle-Duru”; Huntington “red morocco by Chambolle-Duru. Armorial stamp on front and back covers: Bibliotheque de Mello [Seillière arms]”. (ISTC iv00017000 = BETA manid 2209 / copid 1796 Huntington 98571)

Enrique de Villena, Doce trabajos de Hercules, con Juan de Lucena, De vita beata (Burgos, 1499-08-08), ofrecido en el n. 453 por £250. Maggs “morocco, g[ilt]. e[dges]., by Riviere”; Huntington ” brown morocco; binder’s stamp: Bound by Riviere & Son”. (ISTC iv00276000 = BETA manid 1622 / copid 1179 Huntington 102389 )

En fin, he de reconocer que el proceso ha sido muy instructivo. Me ha servido para recordar, una vez más, no sólo el papel que desempeña la casualidad en nuestras investigaciones, sino la necesidad de seguir las diferentes pistas que se nos vayamos encontrando hasta el final para ver lo que hallemos; o, por utilizar otra metáfora más vulgar, hay que seguir levantando las piedras una por una para revelar lo que se esconda debajo.

Charles Faulhaber

University of California, Berkeley

PhiloBiblon 2020 n. 2 (abril): Los incunables en tiempos del bicho

Es un placer dudoso, en estos tiempos tan terribles, anunciar la segunda entrega de PhiloBiblon para este año de (des)gracia de 2020.