PhiloBiblon

PhiloBiblon 2021 n. 7 (December):

Nos es muy grato anunciar la entrega de PhiloBiblon 2021 n. 7, la última entrega de este año de (des)gracia de 2021.

En los últimos meses, nuestros esfuerzos han sido dedicados a la corrección sistemática de errores y erratas de todo tipo en los registros de BETA, BITAGAP y BITECA.

Este proceso forma parte ineludible de la preparación del corpus total de PhiloBiblon para el proyecto actual patrocinado por la NEH: “PhiloBiblon: From Siloed Databases to Linked Open Data via Wikibase: Proof of Concept.”

Los equipos de PhiloBiblon desean a todos nuestros colegas un año nuevo feliz y sano.

Mariña Arbor Aldea

Arthur L-F. Askins

Vicenç Beltran Pepió

Álvaro Bustos Táuler

Antonio Cortijo Ocaña

Charles B. Faulhaber

Ángel Gómez Moreno

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero

Filipe Alves Moreira

María Morrás

Óscar Perea Rodríguez

Ricardo Pichel Gotérrez

Pedro Pinto

Maria de Lurdes Rosa

Nicasio Salvador Miguel

Martha E. Schaffer

Harvey L. Sharrer

Cristina Sobral

Lourdes Soriano Robles

O panegirico do infante D. Pedro, um texto fantasma*

Diversos estudos sobre o século XV português referem-se a um texto conhecido pela designação, convencional, de Panegírico do infante D. Pedro [BITAGAP texid 16635]. Trata-se de um texto narrativo que inclui também a transcrição de cartas e outros documentos, maioritariamente consagrado à regência do infante D. Pedro, «o das sete partidas» [BITAGAP bioid 1067], e aos primeiros anos da governação plena do seu sobrinho, o rei Afonso V [BITAGAP bioid 1086]. Embora nunca tenha sido objeto de especial atenção, é normalmente considerado como um texto quatrocentista e, por isso, uma fonte potencialmente importante para a história política e cultural, lato sensu, da época. Um estudo da tradição textual deste Panegírico revela, porém, uma realidade diferente. Estamos, na verdade, perante um texto dos finais do século XVIII ou inícios do XIX, construído, isso sim, a partir de materiais do século XV. A análise do processo de construção e canonização desta peça constitui um excelente exemplo da necessidade permanente de questionar, problematizar e historicizar a transmissão textual e a tradição editorial de qualquer texto antigo. Podemos acompanhar as diferentes fases desse processo, e para isso nem precisamos de sair das bibliotecas e arquivos de uma única cidade: Évora.

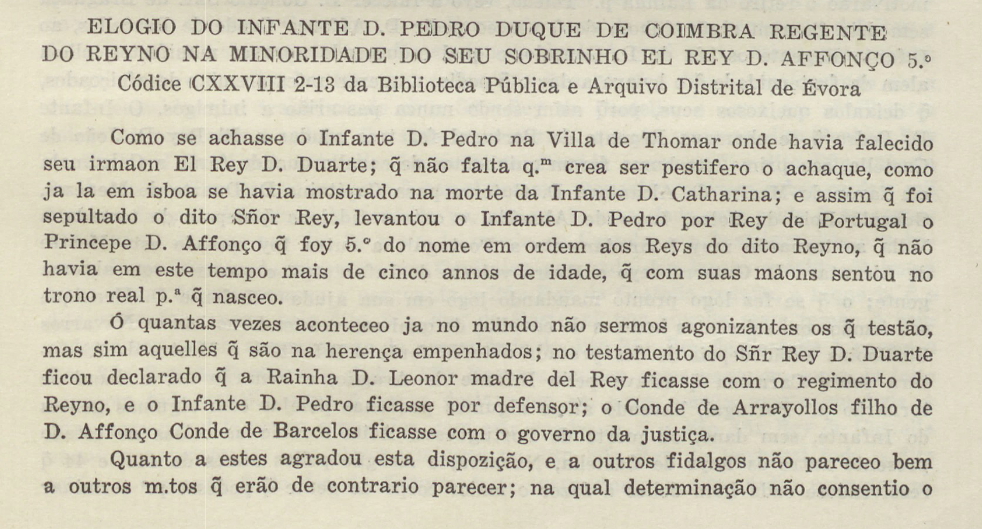

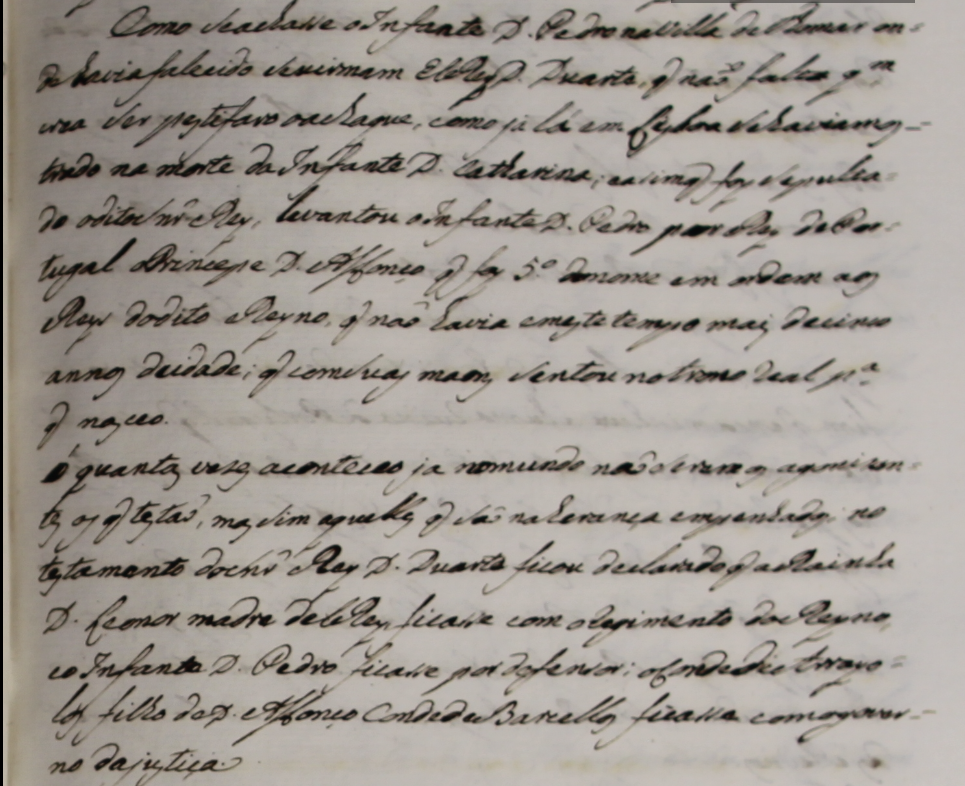

O Panegírico do infante D. Pedro foi publicado por Luís da Silveira em 1944, no num. 79 da revista Ocidente [BITAGAP bibid 9315]. Como não raro acontecia à época (e, infelizmente, continua por vezes a suceder), Silveira deu informações escassas sobre o texto que estava a editar e respetivas caraterísticas materiais. Apontou a forma como chegou ao conhecimento deste texto, que foi através de uma nota de um artigo de Tejada Spínola, «História das ideias políticas em Portugal», e forneceu a cota do manuscrito em que se encontra, o códice CXXVIII 2/13, Olim CXXVIII/ 1-3, da Biblioteca Pública de Évora (BPE) [BITAGAP manid 2858]. Sobre as caraterísticas desta cópia, diz apenas que está encadernada «com outras peças, algumas das quais são igualmente panegíricos de figuras da história portuguesa» e que «não se trata de documento escrito em letra contemporânea de D. Pedro, mas não é de excluir a hipótese que estejamos em frente de cópia recente de documento antigo, como o fazem supor, entre outros indícios, certas características formais» (p. 205, negritos meus). A esta breve descrição, segue-se a transcrição do Panegírico, sobre cujos critérios nada é dito, mas que se percebe ser bastante conservadora, do tipo paleográfico (sem desenvolvimento de abreviaturas, com manutenção de todas as consoantes dobradas, etc.). Foi a esta edição que, direta ou indiretamente, recorreram todos quantos, posteriormente, se referiram a este Panegírico, sem que alguma vez se tenha procurado questionar ou aprofundar as escassas informações aí contidas. Que é, na realidade, o Panegírico do infante D. Pedro?

Atentemos no códice CXXVIII/ 2-13 da BPE. Trata-se, na verdade, de um conjunto de volumes avulsos a que foi atribuída essa cota comum. Um desses volumes, que tem o número de série CXXVIII/2-13e, é constituído por quatro manuscritos encadernados conjuntamente, mas previamente autónomos. Forneço em seguida uma descrição resumida do conteúdo destes quatro manuscritos, atribuindo-lhes uma numeração convencional:

CXXVIII/2-13e (1). Miscelânico. Escrito por uma mão de finais do século XVIII ou inícios do XIX.

Título: «Elogios Historicos e cronologicos dos reys de Portugal; com as leys, decretos, cartas, provisões, e alvaraz, q escreverão a respublica eccleziastica, e secular da cidade de evora: transcriptos e recopilados, tanto de huma cronica antiga manuscripta q trata dos ditos reys athe d. affonço o quarto; e acrescentada athe d. affonço 5º quanto dos mais monum.tos q se encontrão nos cartórios da camara; e catedral da dita cidade» (fol. 1).

Conteúdos:

- Excerto da versão condestabriana da Crónica Geral de Espanha de 1344, BITAGAP texid 15007, com o reinado de D. Afonso Henriques [fólios 1r-6r];

- Lei sobre moedas de D. Fernando I, de 1378, BITAGAP texid 8286 [fólios 6v-8r];

- Panegírico do Infante D. Pedro, BITAGAP texid 16635, que contém traslados de várias cartas e documentos do infante D. Pedro, de Afonso V de Portugal, de Juan II de Castela e de outras figuras, BITAGAP texids 16663, 15088, 16664, 16665, 15087 [fólios 8v-18r];

- Documentos e leis de D. Afonso V, D. João II, D. Manuel e D. Sebastião, a maior parte dos quais relacionados com Évora (p. ex., a descrição da batalha de Toro enviada ao concelho de Évora, BITAGAP texid 9462, uma carta de D. Manuel ao mesmo concelho, sobre a armada de Tristão da Cunha, e um alvará de D. Sebastião sobre uma mina de ouro descoberta no termo da cidade) [fólios 18v-29v].

CXXVIII/2-13e (2) Apontamentos sobre numismática, sem título. Letra de meados ou finais do século XVIII.

CXXVIII/2-13e (3)

Título: «As táboas, e mármores da primeira lusitania com as diferentes archias, e povos athé o império dos grêgos. Dedicadas ao excellentíssimo, e reverendíssimo senhor d. f. Manoel do cenáculo I. Bispo de Beja. Por Caetano Jozeph Lourênço do Valle Correa e Freitas. Jrmão de Joze Lourenço do Valle. Livro Primeiro». (fol. 1)

Letra de meados ou finais do século XVIII.

CXXVIII/2-13e (4)

Título: «As táboas, e mármores da primeira lusitania com as diferentes archias, e povos athé o império dos grêgos. Dedicadas ao excellentíssimo, e reverendíssimo senhor d. f. Manoel do cenáculo I. Bispo de Beja. Por Caetano Jozeph Lourênço do Valle Correa e Freitas. Jrmão de Joze Lourenço do Valle. Livro Segundo». (fol. 2)

Letra de meados ou finais do século XVIII.

Os restantes volumes que formam o conjunto CXXVIII 2/13 são também de meados ou finais do século XVIII, e têm temática arqueológica. Quase todos são, com certeza e por indicação expressa, autógrafos do já referido Fr. Lourenço do Vale, figura importante no nascimento da erudição epigráfica portuguesa, em contexto iluminista (cf. José da Encarnação e Ricardo Gaidão, «As informações epigráficas de Frei Lourenço do Vale», Homenagem a Justino Mendes de Almeida, Lisboa, 2015) e alguns são dedicados a Fr. Manuel do Cenáculo, seu contemporâneo e fundador, como é sabido, da Biblioteca pública eborense. Poderia pensar-se, por isso, que o manuscrito CXXVIII/2-13e (1) tivesse sido também copiado pelo mesmo Fr. Lourenço ou por seu irmão. A letra é, todavia, diferente e ligeiramente posterior. Quem foi, então, o copista e como foi constituído este manuscrito CXXVIII/2-13e (1)?

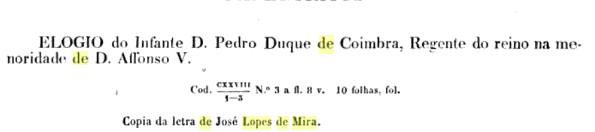

A primeira destas perguntas foi já respondida por Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara e Joaquim Antonio de Sousa Teles de Matos, autores do Catalogo dos Manuscriptos da Biblioteca Publica Eborense em 4 volumes [BITAGAP bibid 1414], cuja organização, como se sabe, é temática, o que dificulta a correta apreensão das caraterísticas de cada um dos manuscritos aí descritos. O volume II, dedicado à Literatura, descreve, a partir da página 36, os panegíricos constantes dos códices da biblioteca. O primeiro é precisamente o do infante D. Pedro, assim descrito:

Este Padre José Lopes de Mira [BITAGAP bioid 3258], cuja vida decorreu entre meados do século XVIII e as primeiras décadas do XIX, é figura bem conhecida, sobretudo pelo seu trabalho de cópia e compilação de numerosos documentos antigos, grande parte dos quais relacionados com Évora, sua terra natal e de cuja Sé foi Beneficiado. Muitas destas cópias estão, atualmente, na Biblioteca Pública de Évora, mas também noutras instituições, nomeadamente na Biblioteca Pública Municipal do Porto [sobre a forma como estas últimas vieram parar ao Porto, veja-se: Primeiro roteiro da costa da Índia […] por D. João de Castro, Publicado por Diogo Köpke, Porto, Typographia Commercial Portuense, 1843, p. XXVI]. É especialmente conhecido pelo chamado Livro do Padre José Lopes de Mira, vasta compilação de documentação então existente em diversos arquivos eborenses e maioritariamente relativos a esta cidade e suas instituições, eclesiásticas e civis [Livro 146 do Arquivo Distrital de Évora (ADE), BITAGAP manid 2549]. Este Livro tem, de há muito, fornecido matéria para numerosos estudos e sido citado várias vezes [veja-se, p. ex., Gabriel Pereira, Estudos Eborenses, Vol. II, p. 341]. Apesar disso, não tem sido referida uma sua interessante caraterística. O Padre Lopes de Mira não se limitou, neste volume, a copiar documentos. Dividiu esses documentos por reinados e fez anteceder cada um desses reinados por resumos históricos, geralmente breves. O título geral do volume dá conta disso mesmo: «Elogios Historicos e cronológicos dos Reys de Portugal com as leys decretos provisões alvaras e cartas q~ escreverão ás Republicas Eclesiastica e Secular da cidade de Evora: tranzcrito e recopilado tudo, tanto de huma cronica antiga manuscrita q~ trata dos ditos Reys athe D. Affonço 5º, e existe no Cartorio da Camara; como dos mais papeis q~ se concervão no mesmo cartório, e no da Cathedral da dita cidade» [Livro 146 do Arquivo Distrital de Évora, fl. 1]. A análise do conteúdo do Livro do Padre Lopes de Mira revela que a «cronica antiga manuscrita» aqui referida é certamente uma cópia da versão condestabriana da Crónica de 1344 [BITAGAP texid 15007]. Os resumos históricos que antecedem cada um dos reinados e respetivas transcrições de documentos são, com efeito, baseados nas histórias de cada um dos reis de Portugal presentes nesta versão. Em alguns casos, o Padre Lopes de Mira limitou-se a copiar o texto da crónica medieval; noutros, acrescentou informações ou intercalou documentos, geralmente relacionados com Évora, no mesmo texto oriundo da crónica. Sucede isso, por exemplo, com o resumo histórico do reinado de D. Afonso IV, onde, entre outras informações, o Padre Mira acrescentou uma transcrição do conhecido epitáfio comemorativo da batalha do Salado que existe na Sé de Evora [Livro do Padre José Lopes de Mira, fl. 30r; Cf. o texto do epitáfio medieval em Mário Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Lisboa, Fundação para a Ciêencia e a Tecnologia e Fundação Calouste Gulbenkian, Vol. II, Tomo 2, pp. 1605-1614 (num. 592)]. Outro caso em que isso acontece é o resumo do reinado de D. Afonso V. Neste último caso, o Padre Lopes de Mira intercalou numerosas cartas no texto, já relativamente extenso, oriundo daquela versão da Crónica de 1344. Ora, a partir de certa altura (fol. 70r), este resumo histórico do reinado de D. Afonso V coincide exatamente com o chamado Panegírico do infante D. Pedro, quer na parte copiada da Crónica de 1344, quer nos documentos intercalados, como se pode ver confrontado o início do Panegírico segundo a edição de Luís da Silveira com o texto respetivo do Livro do Padre José Lopes de Mira:

Livro do Padre José Lopes de Mira, Livro 146 do Arquivo Distrital de Évora, fol. 70r

Este facto, juntamente com a identidade do copista de ambos os volumes (o próprio Padre Lopes de Mira) revela que existe uma relação entre o manuscrito CXXVIII/2-13e (1) da BPE, a partir do qual Luís da Silveira editou o Panegírico do infante, e o Livro do Padre José Lopes de Mira. E não se ficam por aqui as coincidências entre estes dois volumes: todo o restante conteúdo do manuscrito de Évora (história do reinado de D. Afonso Henriques e documentos de D. João II, D. Manuel e D. Sebastião) existe também no Livro do Padre José Lopes Mira. Até os títulos gerais de ambos os manuscritos, atrás transcritos, são idênticos. É, portanto, seguro que o manuscrito CXXVIII/2-13e (1) da BPE é uma cópia (parcial) do Livro do Padre José Lopes de Mira, feita pelo mesmo Padre Mira.

Podemos, assim, responder à pergunta inicialmente formulada: que é o Panegírico do infante D. Pedro? Não é, como tem sido acreditado, um texto do século XV, mas sim uma construção de um erudito de finais do século XVIII, o Padre José Lopes de Mira, feita, isso sim, com base em materiais do século XV (uma versão da Crónica Geral de Espanha de 1344 e vários documentos e cartas da mesma época). O texto deste suposto Panegírico cumpriu, inicialmente, a função de introduzir e contextualizar a transcrição de um conjunto de documentos da época de Afonso V, dentro de um conjunto documental mais vasto. Posteriormente autonomizado pelo próprio Padre José Lopes de Mira, possivelmente a pedido de um outro erudito local (Cenáculo?), a sua função inicial perdeu-se. Em meados do século XX, dois estudiosos, Tejada Spínola e Luís da Silveira conheceram-no sob esta forma autónoma e, pelo conteúdo e pela linguagem, julgaram-no um texto quatrocentista. Silveira editou-o e, a partir daí, o estatuto do Panegírico como sendo um texto quatrocentista ficou canonizado.

Podemos, por outro lado, identificar a «cronica antiga manuscrita» do «Cartorio da Camara» [de Évora] a partir da qual o Padre Lopes de Mira construiu o texto que viria a ser conhecido como o Panegírico do infante D. Pedro. Trata-se, certamente, do Cod. CV/2-23 da BPE [BITAGAP manid 1491], que permanece nessa cidade alentejana e é cópia do manuscrito original da versão condestabriana da Crónica de 1344, o ms. «Portugais 9 da Bibliothèque Nationale de France» [BITAGAP manid 1155].

Curiosamente, o Padre José Lopes de Mira não foi o primeiro erudito a utilizar a versão condestabriana da Crónica de 1344 para a construção de relatos históricos. Recentemente, o colega Pedro Pinto, da BITAGAP, localizou, num manuscrito do Palácio da Ajuda, em Lisboa, uma cópia do século XVIII da história dos reis de Portugal dessa mesma versão da Crónica de 1344, igualmente intercalada por diversos documentos e cartas. Está em curso um estudo desse manuscrito da Ajuda, e novas informações aparecerão em futuras atualizações de BITAGAP.

*Esta nota é dedicada ao André Filipe Oliveira da Silva, que, numa época em que me deslocava frequentemente a Évora, me chamou a atenção para os resumos históricos presentes no Livro do Padre José Lopes de Mira.

Filipe Alves Moreira

(Instituto de Filosofia/Universidade do Porto

DL57/2016/CP1367/CT002)

Un nuevo testimonio castellano del Libro de los mártires de Bernardo de Brihuega

En memoria de Gemma Avenoza

Hace poco más de un año y medio dábamos a conocer en el blog de PhiloBiblon y en el de TextoR de la Universidad de Alcalá el hallazgo del más antiguo testimonio conocido de la obra hagiográfica de Bernardo de Brihuega: dos hojas de un códice perdido, en castellano y de finales del siglo XIII o comienzos del XIV, correspondiente al segundo libro de las Vitae Sanctorum del Briocano, dedicado a la vida y pasión de los apóstoles. Dichos fragmentos se conservan actualmente en el Arquivo Histórico Provincial de Ourense (Carp. 3, nº 4/5, BETA manid 4222, Pichel y Sánchez Ferro 2019) y son objeto de edición y estudio en el marco del proyecto “HERES. Patrimonio textual ibérico y novohispano. Recuperación y memoria” de la Universidad de Alcalá (CAM 2018-T1/HUM-10230). Una primera aproximación a la tradición textual y procedencia de este valioso testimonio se puede leer en el homenaje a Joaquín Rubio Tovar, editado por la UAH bajo el cuidado de M. Serrano Marín, B. Almeida y F. Larraz (Pichel 2021a), y, más recientemente, en el volumen Galicia no tempo de Afonso X, editado por el Consello da Cultura Galega y coordinado por S. Doubleday y J. M. Andrade Cernadas (Pichel 2021b).

Sin embargo, inevitablemente, esto es solo el principio y, con toda seguridad, en los próximos años verán a la luz nuevos testimonios inéditos o aún deconocidos del vasto patrimonio literario alfonsí. Nos queda mucho por rastrear, descubrir e identificar en los centenares de fondos archivísticos dentro y fuera de nuestras fronteras (inter)nacionales. La Hispanic Society Museum & Library de Nueva York es, ciertamente, el ejemplo más representativo del enorme valor histórico, artístico y literario de nuestro patrimonio cultural custodiado en instituciones fuera de España, y —todo sea dicho— infelizmente aún muy poco revindicado y apoyado desde aquí. Ahora bien, dentro aún nos queda mucho por hacer, qué duda cabe, y la (re)catalogación, informatización e interconexión de los registros y contenidos archivísticos —pensemos en el Portal de Archivos Españoles (PARES), Biblioteca Digital Hispánica (BDH) o Europeana, por ejemplo[1] — nos permite acelerar esta línea de investigación centrada en la exhumación de nuestro pasado cultural.

Muchos de los nuevos hallazgos que se van confirmando cuentan una historia similar: fragmentos, a veces muy mal conservados, reaprovechados como cubiertas de encuadernación: Disiecta membra, durante mucho tiempo obviados e infravalorados, solo apreciados por su aroma vetusto como portada de un legajo o atado de papeles, pero que, sin embargo, en ocasiones atesoran verdaderas joyas de nuestro pasado literario e histórico. No siempre conservamos el liber tradens, pero cuando esto ocurre, la información que podemos obtener, aunque sea de manera indirecta, puede ser crucial para contextualizar, al menos, la procedencia inmediata de los fragmentos reutilizados. Es lo que ocurre con el testimonio gallego del Libro de las vidas y pasiones de los apóstoles antes citado, procedente de un libro de apeo de los bienes del monasterio de Santa Clara de Allariz.

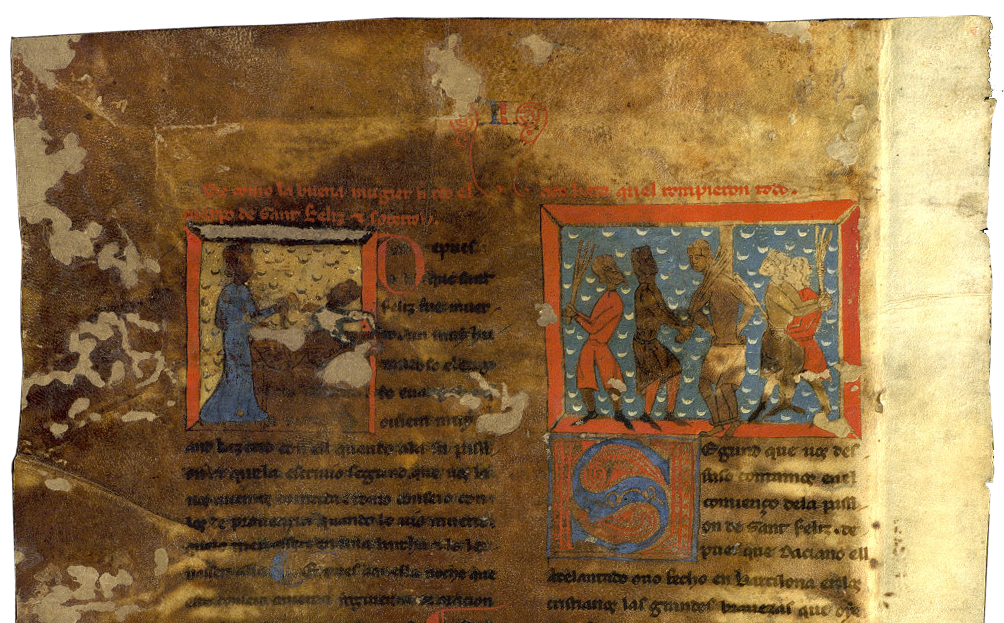

En los últimos años, como por todos es bien conocido, la Profª. Gemma Avenoza y su equipo había reunido, tras una incombustible pesquisa archivística, un número nada despreciable de fragmentos latinos y romances de diferentes textos de carácter bíblico, historiográfico y jurídico. Uno de ellos, hoy conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (Clero Secular-Regular, L. 4355), llamó particularmente la atención a nuestra compañera, debido, entre otras cuestiones, a las iluminaciones que acompañan el texto a dos columnas escrito en las dos hojas sueltas hoy supervivientes de lo que habría sido un códice hagiográfico de muy buena factura. Durante los primeros meses de 2020 se discutió la naturaleza del texto y, en consecuencia, lo que en un principio parecía una de las redacciones del Pasionario hispánico o un flos sanctorum, finalmente pudo identificarse como un nuevo testimonio de la versión castellana de las Vitae de Bernardo de Brihuega, concretamente de la tercera parte, el Libro de los mártires; un contenido absolutamente desconocido hasta el momento, ya que no se conserva ni en la tradición latina[2] —aunque sí se nombran en el índice conservado del Libro III— (Martín-Iglesias 2020) ni en la portuguesa[3] (Sonsino, Cruz y Sobral 2018), ni tampoco en la compilación castellana tardía —finales del s. XIV o principios del XV— representada por la colección hagiográfica transmitida por el ms. facticio BNE MSS/10252 (BETA manid 2819, manid 4784, manid 4785) (Bautista 2014).

Así pues, el testimonio transmite los últimos cinco capítulos de la pasión de San Félix y parte del primer capítulo de la passio de San Cucufate, ambos martirizados bajo el cruento mandato de Diocleciano. De acuerdo con el estudio preliminar del manuscrito, lo más probable es que los fragmentos del AHN se correspondan con una sección de la segunda parte de las cuatro que conformaban el Libro III de Brihuega, por lo que el material que ha sobrevivido se sitúa en la primera mitad del códice que lo contenía. Desde el punto de vista material, paleográfico y lingüístico, las concomitancias con el fragmento gallego del Libro II son más que evidentes (Pichel 2021a: 60-64), hasta tal punto que parece bastante factible que estemos delante de proyectos codicológicos muy estrechamente relacionados tanto en el tiempo (ca. 1290-1325) como en lo que concierne al ambiente cultural en el que se habrían materializado (Pichel 2021b). La procedencia del Monasterio de San Bartolomé de Lupiana, de acuerdo con el liber tradens del testimonio madrileño, abre interesantes vías de investigación en lo que concierne al posible itinerario cultural del códice desde su elaboración, muy probablemente en medios cortesanos, hasta su llegada al convento jerónimo, tal vez ya a mediados del siglo XV. En lo que concierne a la decoración e iluminación del manuscrito, ambos testimonios (AHN y AHPOu) comparten la misma planificación de los reservados previstos para las iniciales capitulares y las miniaturas, cuyas dimensiones varían de acuerdo con la frontera estructural del texto (inicio de passio o vita; inicio de capítulo). La edición y estudio del fragmento, presentado en el Congreso Internacional «Alfonso X y el poder de la literatura (1221-2021)», se realiza actualmente en el marco de la Red del Libro Medieval Hispánico (RED2018-102330-T).

Ricardo Pichel

Universidad de Alcalá

Bibliografía citada

Bautista, Francisco (2014a): “Bernardo de Brihuega y la colección hagiográfica del ms. BNE 10252“, Zeitschrift für romanische Philologie 130, pp. 71-104.

Cepeda, Isabel Vilares (1993): “Os Quarenta mártires de Sebaste. Un testemunho manuscrito do século xv em português”, Theologica 28/2, pp. 507-14.

— (1982-89) (ed.): Vidas e Paixões dos Apóstolos. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica / Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 2 vols.

Martín-Iglesias, José Carlos (2020): “Los manuscritos de las Vitae sanctorum de Bernardo de Brihuega conservados en la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca“, Evphrosyne 48, pp. 151-92.

García-Fernández, Miguel (2019): “PARES e Galiciana: o patrimonio documental galego na Rede. Da Idade Media ao século XXI“, Murguía. Revista Galega de Historia 40, pp. 137-43.

Pichel, Ricardo (2021a): “Las Vidas y pasiones de los apóstoles de Bernardo de Brihuega a la luz de un nuevo testimonio castellano“, en Marina Serrano Marín, Belén Almeida y Fernando Larraz (eds.), Babel a través del espejo. Homenaje a Joaquín Rubio Tovar. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, pp. 55-67.

— (2021b): “«Sabean quantos este liuro virem… » A recepción galega do legado historiográfico e haxiográfico do Rei Sabio na primeira metade do século XIV”, en Simon L. Doubleday y José Miguel Andrade Cernadas (eds.), Galicia no tempo de Afonso X. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

– y Pablo Sánchez Ferro (2019): “O legado haxiográfico de Bernardo de Brihuega en Ourense“, Fronda. Voandeira do Arquivo Histórico Provincial de Ourense 82, pp. 1-2

Sonsino, Ana, Marta Cruz y Cristina Sobral (2018): Edição semidiplomática do Livro dos Mártires, en Corpus de Textos Antigos. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa.

[1] Véase, por ejemplo, para el caso del patrimonio documental gallego, García-Fernández 2019.

[2] El ms. 2538 (fols. 1-234) de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca conserva el índice y parte del Libro III de Brihuega (Martín-Iglesias 2020).

[3] Del Livro dos Mártires portugués (BITAGAP texid 1032) solo conocemos la segunda mitad del libro tercero de Bernardo y se conserva en un único post-incunable impreso en 1513 bajo el auspicio del rey Manuel I (Biblioteca da Casa de Bragança, ms. 36 BITAGAP manid 1028), además de un fragmento del siglo XV (Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fragmentos c. 20, nº 10 BITAGAP manid 1750; cf. Cepeda 1993, 1982-89). Del post-incunable se conservan otros tres ejemplares: en la Biblioteca do Palácio da Ajuda (Lisboa) (BITAGAP copid 1846), en la Houghton Library de la Harvard University (Cambridge) (BITAGAP copid 1103) y en la Oliveira Lima Library de la Catholic University of America (Washington) (BITAGAP copid 1104), más uno de paradero desconocido (BITAGAP copid 1164).

PhiloBiblon 2021 n. 6 (September): Help Us to Correct PhiloBiblon! / !Ayúdanos a corregir PhiloBiblon!

We are now three months into our project to map PhiloBiblon from its current Windows database management system to FactGrid:PhiloBiblon, part of FactGrid: A database for historians. We reported on this project in PhiloBiblon 2021 n. 3 (mayo): PhiloBiblon y el mundo wiki. Propuesta de una colaboración. As we work with our technical staff to determine the best way of moving forward we are also working with our academic staff to eliminate errors from PhiloBiblon’s 415,000 records to ensure that they are mapped correctly to the new system, an immense project.

To that end we are calling on the users of PhiloBiblon to help.

If you are aware of an error in an existing PhiloBiblon record, ranging from a simple typographical error to the date of a manuscript or something as far-reaching as the misattribution of the authorship of a text, please contact us.

For BETA / Bibliografía Española de Textos Antiguos: Charles Faulhaber / Óscar Perea

For BITAGAP / Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses: Arthur Askins / Martha Schaffer / Harvey Sharrer

For BITECA / Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears: Lourdes Soriano

Please note that we are specifically not asking for suggestions for the addition of new records about relevant manuscripts, editions, or texts that are currently not recorded in PhiloBiblon.

We are all too aware of the fact that new materials are constantly appearing, like the two previously unknown Celestina editions of “Sevilla, 1502” that turned up in 2019 (BETA manid 5872, manid 5905).

As we move through the mapping process, it will be some months before we can start adding new records. However, do continue to give us information about relevant materials that are missing from PhiloBiblon so that, when the time comes, we can resume adding new records.

Interim Director

The Bancroft Library

————————————————————————-

!Ayúdanos a corregir PhiloBiblon!

Se cumplen ahora tres meses de nuestro proyecto, que pretende trasladar PhiloBiblon de su actual sistema de base de datos cerrados en entorno Windows hasta un entorno de datos abiertos llamado FactGrid:PhiloBiblon, parte del sistema general FactGrid: una base de datos para historiadores. El encaje de este proyecto ya fue explicado en la red a través de nuestro Philoblog, en una entrada titulada PhiloBiblon y el mundo wiki. Propuesta de colaboración.

Además de colaborar con el equipo técnico para determinar cuál es la mejor manera de gestionar este proyecto, los miembros del proyecto nos encontramos revisando en la actualidad cada uno de los 415.000 registros de PhiloBiblon para eliminar los errores y asegurar que ninguno de ellos pase al nuevo sistema. Se trata, por lo tanto, de una tarea de enorme importancia, pero que requiere también de un esfuerzo colectivo importante.

Para este fin solicitamos la ayuda de todos nuestros colegas y usuarios/-as. Si eres consciente de cualquier tipo de error en uno de nuestros registros, por favor contacta con nosotros tan pronto como puedas. No importa si este error es una simple errata tipográfica, o la fecha de composición de un manuscrito, o algo más importante como una atribución errónea de autoría. Lo importante es evitar la perpetuación de ese error en la nueva versión de PhiloBiblon.

Así que si quieres informarnos, por favor contacta a los responsables de cada bibliografía:

Para BITAGAP / Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses: contacta con Arthur Askins / Martha Schaffer / Harvey Sharrer

Para BITECA / Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears: contacta con Lourdes Soriano

Por favor, recuerda que, en este momento, no estamos pidiendo tu colaboración para que nos hagas llegar sugerencias sobre registros nuevos que añadir, o sobre información complementaria de manuscritos, ediciones o textos que no están en nuestra base de datos. Somos bien conscientes de que hay nuevos materiales que últimamente no hacen más que aparecer, como las dos desconocidas hasta ahora ediciones de La Celestina en “Sevilla, 1502”) (BETA manid 5872, manid 5905). Hasta que el transporte de datos no se acabe, van a pasar algunos meses antes de que podamos reanudar nuestra labor de crear nuevos registros, así que te rogamos que esperes para enviarnos esta información, si es que dispones de ella.

Insistimos de nuevo, si conoces cualquier error en nuestra base de datos actual, no dejes de comunicarte con nosotros, te estaremos eternamente agradecidos por ello.

Interim Director

The Bancroft Library

Crónica del VI Seminario PhiloBiblon (24-26/junio/2020), por Jean Christian Egoavil (Universidad del Pacífico)

Las difíciles circunstancias mundiales a causa de la pandemia del coronavirus no fueron motivo para que el VI Seminario Internacional PhiloBiblon no se llevase a cabo. Todo lo contrario, la coyuntura especial del año 2020 fue un estímulo para que dicho seminario se realizase con éxito de manera virtual, de modo que fue una demostración evidente de la vigencia (y la necesidad) de las humanidades digitales. Nos reunimos de manera remota los ponentes y los asistentes de distintas partes del mundo (España, Estados Unidos, México, Italia, Suiza, Perú, Portugal, Brasil…) Asimismo, las presentaciones virtuales de los especialistas se organizaron de un modo didáctico y pedagógico siguiendo un orden establecido guiándonos a los asistentes desde la historia del proyecto, sus objetivos y sus retos hacia futuro hasta la introducción sobre manuscritos e impresos antiguos y el trabajo minucioso que PhiloBiblon realiza sobre estas fuentes en sus distintos aspectos (materialidad, contenido, codicología, etc.). Comprendimos inmediatamente que PhiloBiblon no solo es una base de datos o una plataforma de almacenamiento de información, sino, sobre todo, una eficaz herramienta digital para los estudios humanísticos (filolofía, literatura, historia, filosofía, etc.) que tengan como fuente principal la producción escrita.

Las fechas del evento fueron los días 24, 25 y 26 de junio del año pasado, llevándose a cabo un total de ocho exposiciones a cargo de especialistas vinculados al proyecto. Luego de las palabras de bienvenida de Óscar Perea Rodríguez, director académico del proyecto, el profesor Charles B. Faulhaber de la Universidad de California, Berkeley, expuso de manera clara y concisa su presentación titulada “PhiloBiblon: evolución tecnológica”. A través de esta, nos enteramos sobre los inicios del proyecto remontándonos hasta el año 1975 cuando nació como un complemento al Dictionary of the Ols Spanish Language dirigido por el profesor Lloyd Kasten en la Universidad de Wisconsin. Desde aquella fecha hasta nuestros días se han desarrollado una serie importante de plataformas digitales de almacenamiento de datos, como la Bibliography of Old Spanish Texts (BOOST), a cargo del mismo expositor, o la Bibliografía de Textos Antiguos (BETA), entre otras importantes bases de datos. Asimismo, Faulhaber nos mostró la inmensa cantidad de materiales textuales trabajados desde los inicios de PhiloBiblon hasta el presente: 5 063 manuscritos, 5 673 obras y 14 051 testimonios solo para dar un ejemplo. Esto sigue siendo posible puesto que el proyecto ha empleado constantemente los avances en la tecnología de los sistemas informáticos y de almacenamiento de datos, de modo que la evolución de estas tecnologías como, por ejemplo, el tránsito de sistemas pequeños como mainframe, MS-DOS y Windows, o Advanced Revelation hasta la web 1.0, el proyecto PhiloBibon se ha vinculado estrechamente con el objetivo de mejorar sus capacidades no solo de almacenamiento, sino también de utilidad como herramienta digital para la investigación sobre fuentes textuales (manuscritos, impresos, etc.) Faulhaber cerró su exposición haciendo un balance de los retos para PhiloBiblon como la adhesión de colaboradores a nivel internacional, el financiamiento para el sostenimiento de las plataformas digitales y las novedades en un futuro cercano para que PhiloBiblon sea una Wikibase de modo que el acceso a esta plataforma sea fácil, económica, segura y sobre todo útil.

Luego de la presentación de Faulhaber, el catedrático de literatura española de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Gómez Moreno, desarrolló una interesantísima exposición titulada “Orígenes de PhiloBiblon: el escritorio al ordenador” y para ello leímos con anticipación un detallado texto del mismo expositor titulado “Literatura medieval y transmisión atípica: el caso de las probationes calami sive pennae” a modo de ejemplo de cómo el buen uso de la plataforma PhiloBiblon permite desarrollar investigaciones bibliográficas indagando fuentes, corroborando datos, estrechando nexos bibliográficos, comparando manuscritos, identificando autores y redes de contactos literarios, etc. Por tanto, teniendo en cuenta las charlas tanto de Faulhaber como la de Gómez Moreno, pude realizar un breve balance sobre esta primera parte del seminario PhiloBiblon como un descubrimiento sumamente útil. Me refiero por descubrimiento al hecho de que por primera vez aprendía sobre el trabajo riguroso en torno a manuscritos e impresos antiguos, pues no se trata de almacenar por almacenar, sino que una buena codificación de estas fuentes allana el camino para investigaciones posteriores. Asimismo, exploraba un aspecto concreto de las humanidades digitales o el empleo de las tecnologías virtuales en la investigación y estudios humanísticos.

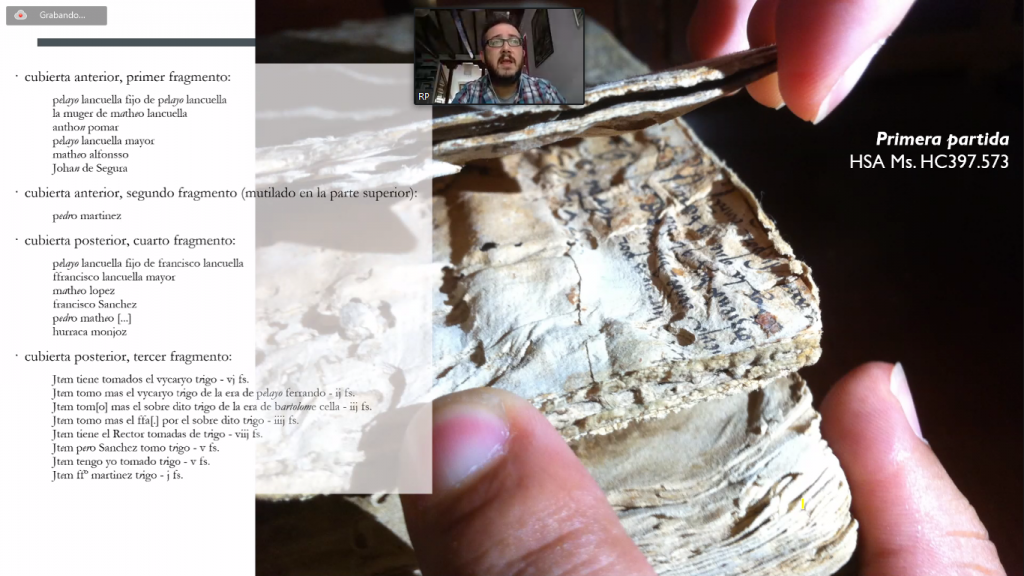

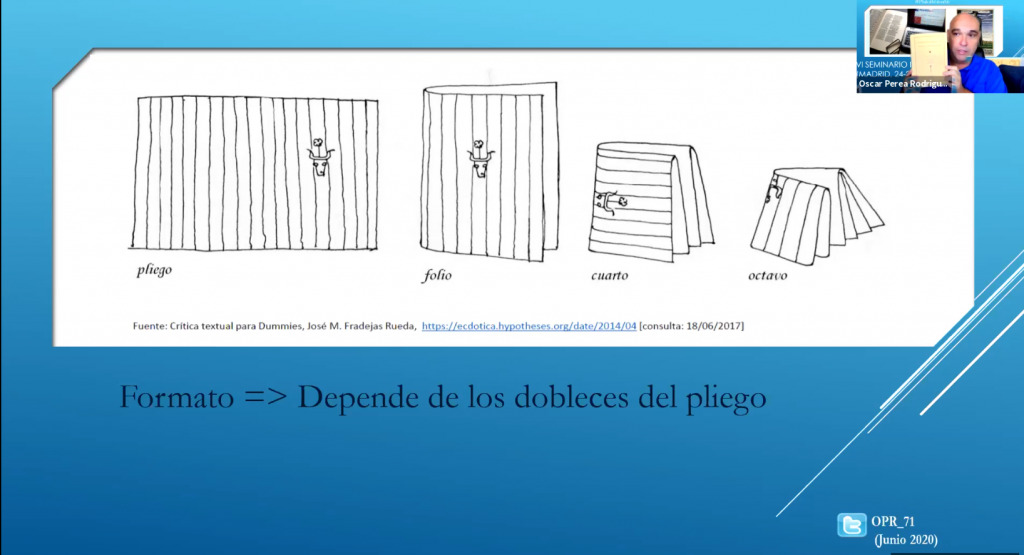

La segunda sesión se llevó a cabo el día 25 de junio y el tema central giró en torno a los textos manuscritos. En aquella ocasión, Óscar Perea estuvo a cargo de introducirnos a tan amplio y variado universo de producción textual. Nos preparamos de manera muy didáctica e ilustrativa para comprender cómo PhiloBiblon trabaja tecnológicamente con los manuscritos medievales, especialmente españoles. El profesor Ricardo Pichel expuso los “Principios de codicología aplicados a PhiloBiblon”. Fue una presentación muy útil, dado que, aprendimos sobre el cuidadoso y paciente trabajo con los manuscritos a partir de una rigurosidad codicológica como la ubicación del texto, sus características de composición (materiales, letras, pinturas, etc.), su historia de producción, etc. Con esta comunicación, quedó en evidencia que la codicología no es una cuestión meramente “burocrática”, sino una labor necesaria para que el manuscrito obtenga una identificación reconociéndole su valor material e intelectual, de modo que la importancia de PhiloBiblon para las humanidades no solo radica en la aplicación de las tecnologías informáticas al universo de la producción textual, sino que, sobre la base de los manuscritos ya identificados y codificados, se pueden tejer las interconexiones textuales y hasta paratextuales (autor o autores, contexto, etc.). En ese sentido, la ponencia del profesor Pichel, nos exigió prestar mucha atención a los detalles que implica una codicología de los manuscritos, pues a veces estos aparentes mínimos detalles pueden ser el hilo de una madeja interesante que envuelve la producción e historia de los textos manuscritos.

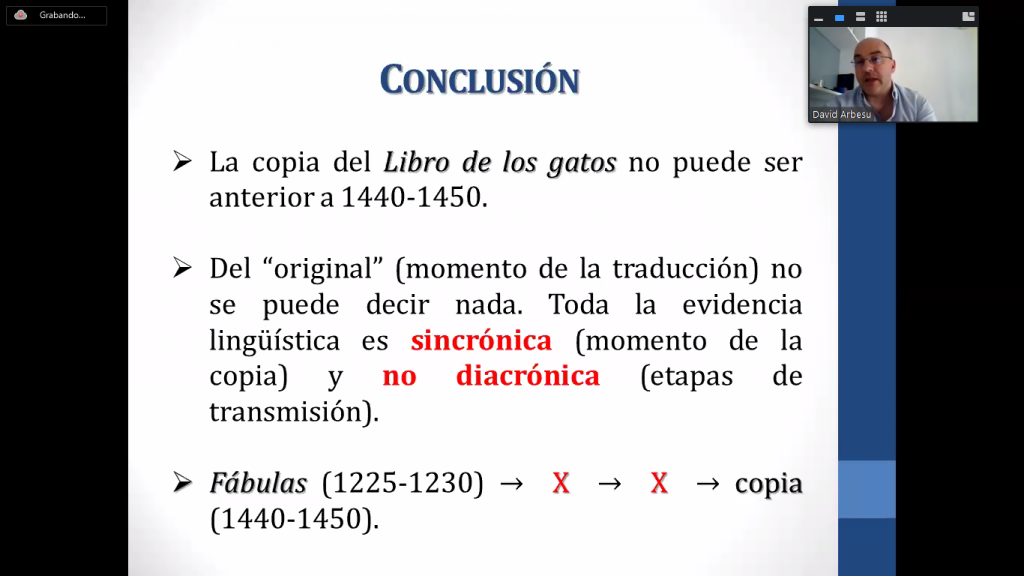

Luego, la presentación del profesor David Arbesú, “Uso de PhiloBiblon en investigaciones sobre manuscritos”, ejemplificó y complementó la de Pichel evidenciando el buen uso de la plataforma virtual. Arbesú expuso un ejemplo muy ilustrativo y ameno de un manuscrito conocido coloquialmente como El libro de los gatos (Ms BNE Madrid 1182). Así, según el ponente, mediante el correcto uso de las fuentes o entradas que PhiloBiblon consigna de los manuscritos (luego de una rigurosa codificación obviamente) se puede plantear conclusiones muy interesantes sobre el contenido de los manuscritos y los detalles que envolvieron su producción. Arbesú, tomando el ejemplo del Libro de los gatos, pudo corroborar información nueva sobre este manuscrito gracias a la base de datos de PhiloBiblon y replantear una nueva interpretación.

Luego de un descanso, escuchamos la segunda intervención a cargo de Charles Faulhaber, cuya presentación, “Cómo rellenar la ficha codicológica de PhiloBiblon”, estuvo dirigida a enseñarnos explícitamente todos los aspectos y detalles que debemos tener en cuenta al momento de rellenar una ficha codicológica. Esta parte fue muy importante, ya que aprendimos directamente de uno de los fundadores de PhiloBiblon el modo de trabajar con estas fichas. La rigurosidad y el cuidado por los detalles son esenciales en este trabajo, puesto que, como dije anteriormente y quedó demostrado con la ponencia de Arbesú, muchas veces los detalles que para nosotros son solo eso: “meros detalles”, para el investigador son puntas de hilo de una posible reinterpretación. En suma, haciendo un balance de esta segunda sesión, reconozco que fue muy positiva al introducirnos al fascinante mundo de los manuscritos, especialmente medievales, y al modo en cómo debemos codificarlo, es decir, no solo registrarlo en una base de datos, sino también siendo conscientes de su importancia intelectual o conceptual para los estudios filológicos, históricos, literarios y hasta filosóficos. Las presentaciones de Pichel, Arbesú y Faulhaber lograron condensar de manera didáctica, ilustrativa y amena el complejo trabajo con un el universo de los manuscritos.

Finalmente, la tercera sesión se llevó a cabo el día viernes 26 de junio, cuyo tema central giró en torno a los textos impresos. Charles Faulhaber realizó la introducción al fascinante mundo de los libros antiguos dando paso a la presentación del profesor José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, “Historia material e intelectual del libro antiguo”. Esta ponencia tuvo un ingrediente especial: el breve recorrido histórico y visual del libro, que en palabras del expositor no solo «constituye un testimonio histórico, sino también “un dolor de cabeza”», pues, el libro como objeto de estudio exige diversas perspectivas de aproximación (desde la perspectiva repertorial, material, textual, cultural y estadística hasta nuestra perspectiva digital). En efecto, el rol que cumple PhiloBiblon, al igual que en el caso de los manuscritos, es fundamental, ya que, en su amplia base de datos, las entradas consignadas para cada libro impreso consignan todos los datos codicológicos necesarios. El expositor mostró los elementos más importantes presentes en los libros antiguos, incluso detalles anecdóticos (como las huellas de un gato), y demostró cómo estos no son simples cuestiones formales de estructura, sino, desde nuestra condición de estudiosos, aspectos claves de una red bibliográfica posible de ser reconstruida con la ayuda de las herramientas virtuales de PhiloBiblon.

Del mismo modo, continuando el tema central de la jornada, la charla final estuvo a cargo de Óscar Perea, “El libro antiguo en PhiloBiblon: descripciones bibliográficas”, quien expuso todo lo relacionado a la codificación de los libros antiguos en la base de datos de PhiloBiblon y cómo se debe consignar los textos que aún no se encuentran en esta base de datos. Aprendimos de manera pedagógica a rellenar los formularios para consignar los libros antiguos desde la descripción de la estructura física del libro impreso, su material (papel o pergamino), su formato, sus medidas, etc., hasta su ubicación digital y sus interconexiones con otras fuentes.

En suma, haciendo un balance general, la importancia de este seminario radica en la formación constante de estudiosos sobre temas humanísticos, especialmente que tengan como fuente material textos manuscritos o impresos. Esta formación tiene como eje central la capacitación sobre el buen uso de herramientas digitales de almacenamiento de datos como es el caso de PhiloBiblon. En ese sentido, y como se apreció en las sesiones, junto al proceso de codificación y ubicación de los textos no solo se alimenta una plataforma virtual, sino que se tejen interconexiones interesantísimas tanto a nivel de las fuentes (su historia, sus autores, sus detalles codicológicos, etc.) como a nivel de los estudiosos en una amplia red internacional de colaboración.

Jean Christian Egoavil

Universidad del Pacífico

Proyecto Estudios Indianos

Lima, Perú

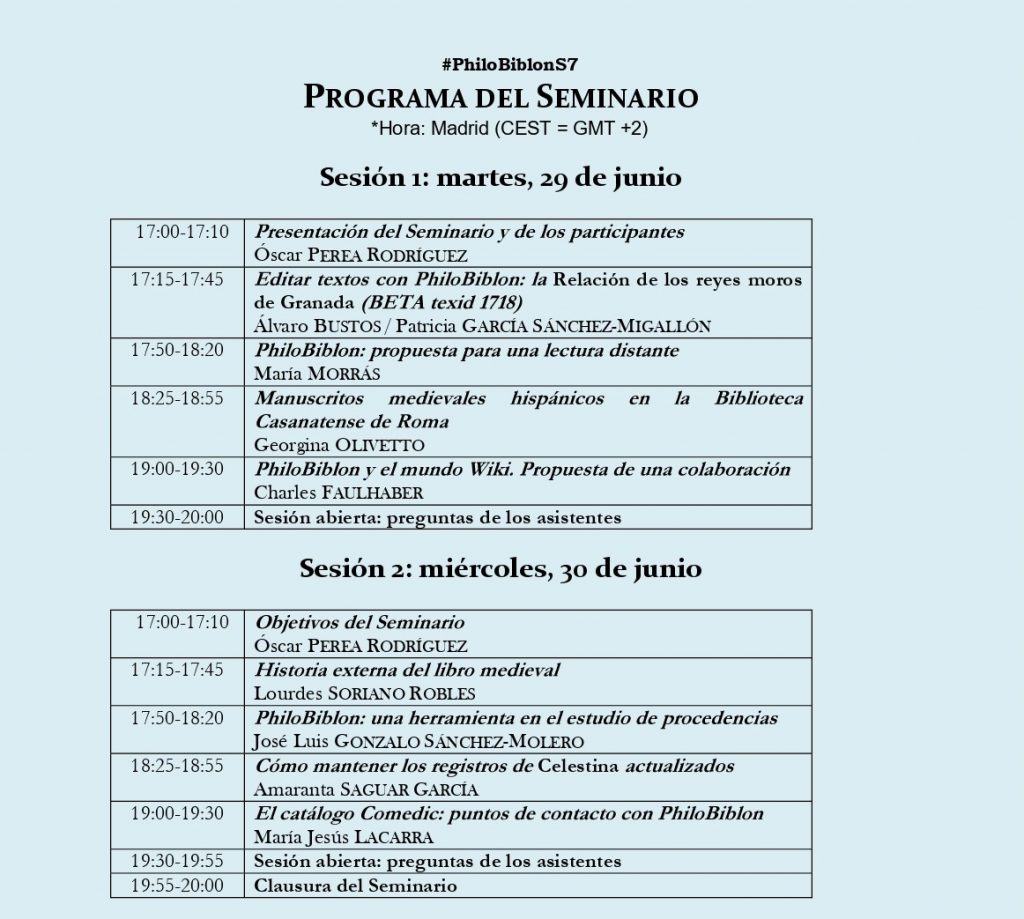

VII Seminario PhiloBiblon

Nos complace anunciar la celebración del VII Seminario de Investigación PhiloBiblon, que tendrá lugar de forma remota los días 29 y 30 de junio del año en curso. Puedes descargar el programa con toda la información pinchando aquí.

Desde su inicio en el año 2014, el Seminario Internacional PhiloBiblon ha tenido como objetivo formar a jóvenes interesados en la metodología de nuestro proyecto. Dicha formación incluye sesiones teóricas y también prácticas en técnicas de descripción del libro medieval y renacentista, tanto manuscrito como impreso, incunable y post-incunable. El propósito de este seminario es doble: primero, entrenar a los asistentes para que extraigan el mayor provecho posible de PhiloBiblon en sus investigaciones; segundo, posibilitar que los investigadores transformen sus propios hallazgos en datos susceptibles de incorporarse a nuestra base, asegurando su preservación y su adecuada diseminación entre la comunidad académica.

El Seminario se celebró años atrás en San Millán de la Cogolla, gracias al patrocinio de la Fundación San Millán, y más tarde en Madrid, en colaboración con la Biblioteca Nacional de España y con la Universidad Complutense. Desde el pasado verano, y hasta que se superen por completo las ya conocidas circunstancias negativas de la pandemia mundial, ofrecemos una versión en línea del Seminario basada en seguir siendo fieles a nuestra tradición de aplicar tecnología al estudio científico de nuestro pasado cultural. Para paliar la obligada falta de contacto directo con manuscritos e impresos, pretendemos seguir formando a las nuevas generaciones en nuestro cultusistema con el fin de que, precisamente ahora más que nunca, puedan utilizar nuestra experiencia y nuestras herramientas en línea para beneficio de sus propias investigaciones.

Programa del Seminario

*Hora: Madrid (CEST = GMT +2)

Admisión

El Seminario Internacional PhiloBiblon ofrece la oportunidad de asistir a las sesiones en línea a través de Zoom a todo aquel que le interese, hasta donde los límites de conexión lo permitan. Tendrán preferencia doctorandos y recientes doctores (con la tesis leída después de 2010 inclusive), jóvenes investigadores y profesionales de la filología, así como de otras diversas disciplinas académicas de humanidades, como la documentación, la archivística o la biblioteconomía.

Los interesados en asistir deberán enviar en un solo documento de Word (.doc o .docx) un Curriculum Vitae resumido (1 página) y una carta de motivación (1 página), explicando en ella de forma sumaria su dedicación académica y/o profesional, su formación intelectual y las razones por las que solicita matricularse en este Seminario. Específicamente, desearíamos saber cuál es la principal utilidad de PhiloBiblon para su investigación y/o trabajo, y de qué manera asistir a este Seminario podría mejorar sustancialmente sus objetivos profesionales y/o investigadores.

El documento único con CV y carta de motivación se enviará adjunto a un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: philobiblon.berkeley@gmail.com. La fecha límite de recepción de solicitudes es el 13 de junio de 2021 a las 23:59.

El comité científico se reunirá el 15 de junio de 2021 para seleccionar a las personas que asistirán al Seminario. Todas ellas recibirán por correo electrónico, antes del 18 de junio de 2021, una notificación oficial de su aceptación. En este mensaje figurarán asimismo las instrucciones para conectarse a Zoom y otros materiales de lectura previa. La lista con el nombre de los asistentes se hará pública en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.

La asistencia al Seminario es gratuita, no requiere ningún pago por inscripción. Al final del Seminario Internacional PhiloBiblon se expenderán los certificados acreditativos de participación.

El Seminario se enmarca científicamente en el desarrollo de varios proyectos de investigación financiados por el National Endowment for the Humanities (NEH PW-277550-21), por el Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2019-109418RB-100), por el programa ‘Atracción de Talento’ de la Comunidad de Madrid (2018-T1/HUM-10230) y por la Generalitat de Cataluña (AGAUR 2017sgr1335). Asimismo, la actividad está inserta en la red de excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad (RED2018-102330-T) y en el Grupo de Investigación 941032 de la Universidad Complutense.

PhiloBiblon 2021 n. 3 (mayo): PhiloBiblon y el mundo wiki. Propuesta de una colaboración

Nos es muy grato anunciar la tercera entrega de PhiloBiblon para 2021, sobre todo porque a la vez podemos anunciar el comienzo de un proyecto piloto, sufragado por la National Endowment of the Humanities (NEH) del gobierno federal de EE.UU: “PhiloBiblon: From Siloed Databases to Linked Open Data via Wikibase: Proof of Concept.” La financiación que nos han concedido nos hará comenzar el proyecto el primero de junio del año en curso y finalizará el 30 de mayo de 2022.

El diseño del proyecto a partir de ahora intentará solucionar uno de los problemas más difíciles de proyectos digitales de larga trayectoria: mantener el soporte tecnológico. PhiloBiblon se inició como base de datos ancilar del proyecto para el Dictionary of the Old Spanish Language, llevado a cabo en la University of Wisconsin, Madison, por Lloyd Kasten y su alumno, John Nitti. A lo largo de los últimos 40 años hemos podido sostener, con dificultad, el database management system (DBMS) a la altura de la tecnología al uso. En Madison se empleó al principio el DBMS FAMULUS, creado, irónicamente en Berkeley en 1964, para las bibliografías del personal de la Pacific Southwest Forest and Range Experiment Station. Desde entonces, las transformaciones tecnológicas han sido constantes: desde los discos CD-ROM de ADMYTE (Archivo Digital de Manuscritos Y Textos Españoles) a una primera versión de la web en 1997, hasta llegar a la versión actual en 2014. Estas transformaciones han sido onerosas y han llegado por vía de constantes solicitudes a varias agencias y fundaciones, sobre todo a la NEH. La ayuda actual representa la primera solicitud exitosa desde 2014.

PhiloBiblon utiliza actualmente un DBMS relacional, OpenInsight, de la empresa Revelation Technology, descendiente lineal de Revelation G, la versión con la que comenzamos a trabajar en 1987. Este sistema fue diseñado por John May, estudiante graduado en Historia de la Ciencia a la sazón, que pronto cambió la carrera académica por el mundo de la informática. John ha mantenido y desarrollado PhiloBiblon hasta ahora, conformándolo a lo largo de más de 35 años en diez tablas relacionales: textos, testimonios, manuscritos e impresos, ejemplares de los impresos, personas, instituciones, topónimos y referencias secundarias. Entre sí, estas diez tablas cuentan con 1.246 elementos informáticos (campos), 98 vocabularios controlados, 110 índices y 30 pantallas para la incorporación de nuevos datos. Puedes encontrar versiones en formato PDF de algunas de estas útimas tablas en nuestra página Colaborar, con el objetivo de facilitar las aportaciones de nuestros usuarios.

PhiloBiblon y su DBMS relacional ya existían antes de que Tim Berners-Lee alumbrara la red en Suiza durante 1989, así como su explosión en 1994 al comercializarse el primer navegador realmente útil, Netscape. Era evidente casi desde el principio que la worldwide web ofrecía a PhiloBiblon un vehículo muy superior a los impresos y a los discos CD-ROM para poner nuestros datos al alcance de los investigadores. En aquella primera versión de la red (1997), el usuario podría buscar cualquier códice o frase de interés, pero lo que se recuperaba era siempre un manuscrito o impreso que contenía el elemento de búsqueda. En la versión actual se exportan las tablas de PhiloBiblon a ficheros XML, siendo cada tabla un fichero único. A continuación, se cargan estos ficheros al servidor de la Bancroft Library (y a su sitio espejo en la Universitat Pompeu Fabra), donde el programa eXtensible Text Framework (XTF) los separa en sus registros individuales, los indexa, y más tarde recupera los registros indicados a raíz de una búsqueda. Si se busca una frase, el programa ofrece como resultado el elenco de los textos que contienen dicha frase; si se busca un manuscrito de determinadas características, igualmente se ofrece un elenco de manuscritos que responden a ellas.

El sistema no se caracteriza por su elegancia y podría mejorar su eficiencia, pero funciona bastante bien. Además del problema de sostener el soporte tecnológico, después de la creación de la web 3.0 (la web semántica), PhiloBiblon necesita enfrentarse también con el hecho de que su existencia se organiza dentro de un silo informático, sin relación orgánica con otras fuentes de información. La web semántica está diseñada para utilizar los datos abiertos enlazados (Linked Open Data) precisamente para poder establecer relaciones entre fuentes de información (v.g., recursos como el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español) sin intervención manual del ser humano. Desde 2014, los equipos de PhiloBiblon hemos ido preparando toda una serie de solicitudes a la NEH, a agencias españolas, catalanas y europeas, así como a fundaciones de diverso grado, con el objetivo de financiar la transformación de PhiloBiblon en una fuente de información de la web semántica. Por desgracia, no hemos tenido éxito.

El año pasado, en vez de proponer la creación ex profeso de una nueva base de datos para PhiloBiblon, hemos propuesto una solución radicalmente diferente: incorporar PhiloBiblon al mundo wiki, cuyo producto más conocido es la Wikipedia, creada en 2002. Hoy por hoy, es el ejemplo más visible y de más éxito de la informática al servicio de la humanidad, de todo el mundo, desde los niños de colegio hasta los mayores de la tercera edad. En PhiloBiblon nos servimos de Wikipedia todos los días. En BETA, por ejemplo, citamos la obra en nueve lenguas diferentes, según el tema tratado, más de 1.400 veces. El motor de Wikipedia es el DBMS wikibase, que también sostiene el entorno más estructurada de Wikidata.

Es este último, Wikidata, el que más nos interesa precisamente por su carácter completamente abierto. Pero resulta un método poco apto para un proyecto como PhiloBiblon, que requiere un control más preciso de las personas que pueden contribuir a él. Hemos encontrado la solución ideal para nuestros propósitos en FactGrid, de la Universität Erfurt. Gracias a la generosa acogida de su director, Olaf Simons, vamos a establecer una relación que ojalá sea fructífera y duradera. FactGrid se vale de la misma tecnología de Wikidata y la creación de nuevas entidades emplea los mismos procedimientos utilizados por miles de usuarios del sistema. Hemos creado ya FactGrid:PhiloBiblon, una página web embrión para servir como sandbox (o entorno de pruebas), mientras vamos adiestrándonos en el proceso de crear registros en FactGrid y establecer el modelo detallado para importar de una vez el contenido de PhiloBiblon al nuevo entorno de producción.

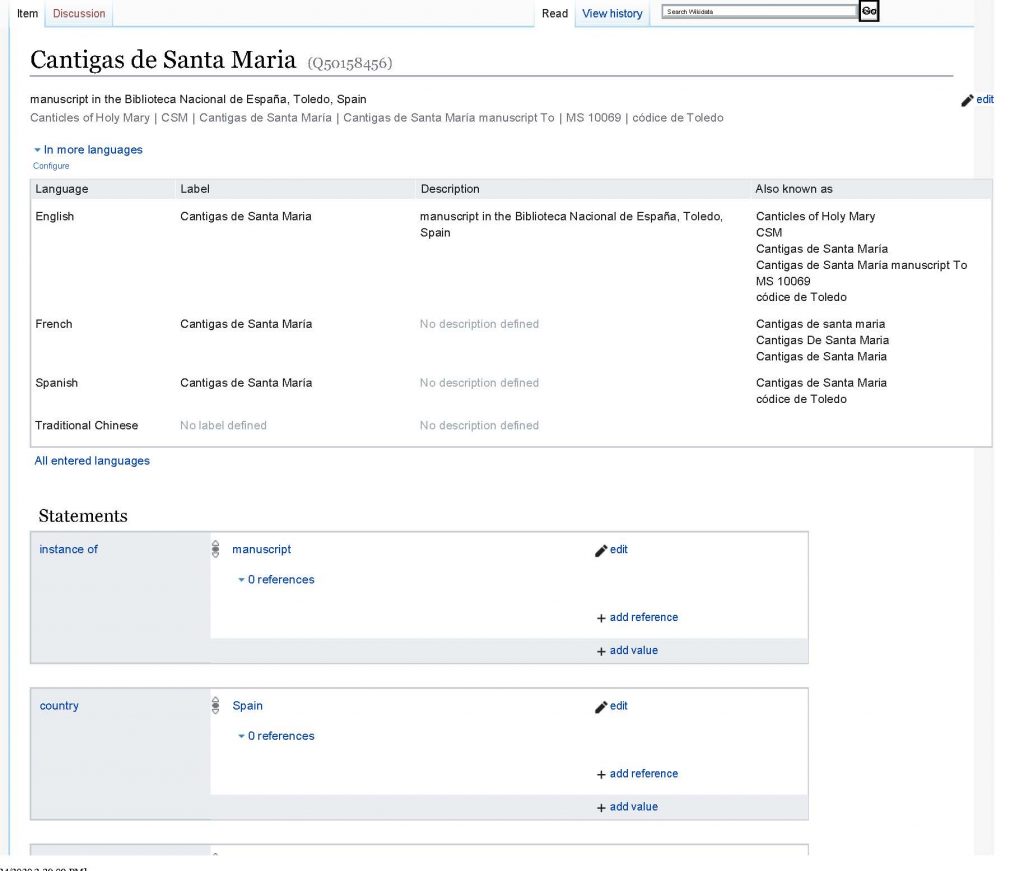

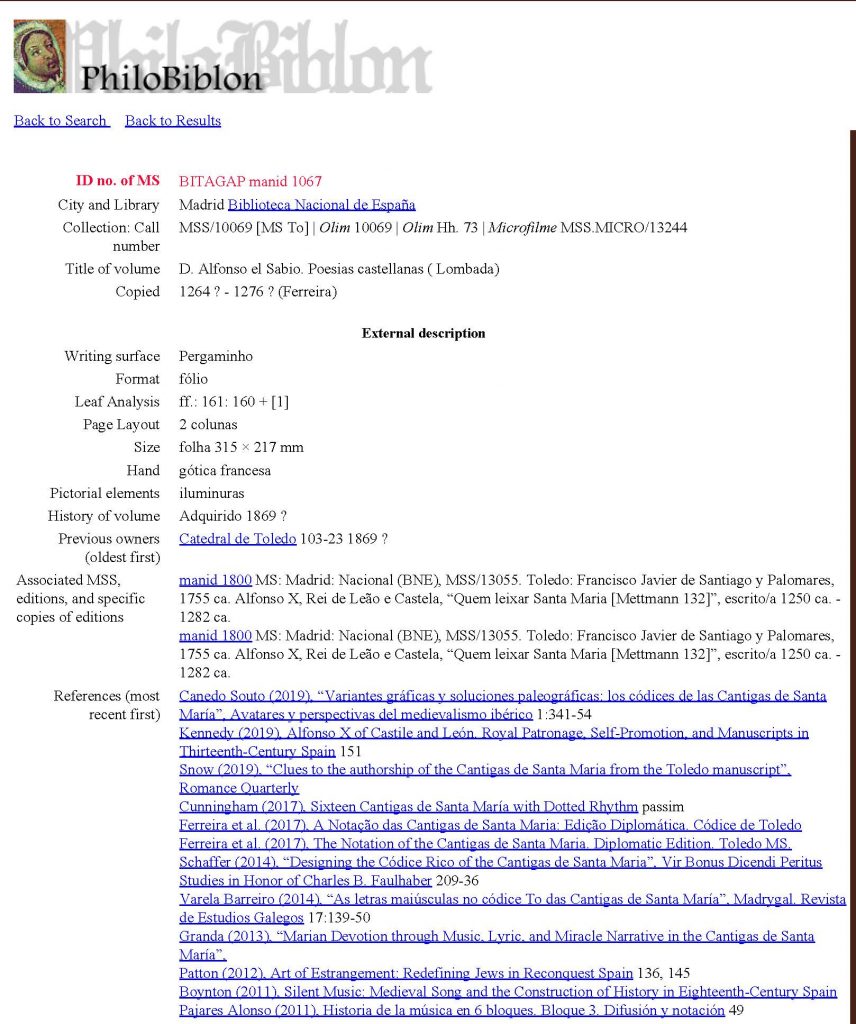

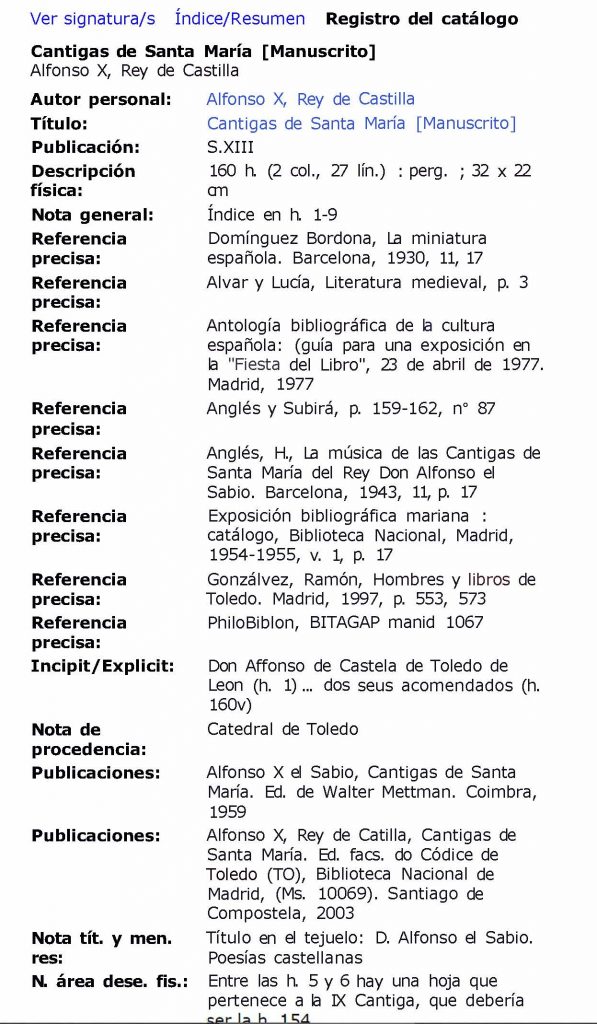

A efectos de la solicitud del año pasado, Olaf creó un prototipo para mostrar BITAGAP manid 1067, el manuscrito BNE MSS/10069, que contiene las Cantigas de Santa María de Alfonso X, en el formato por defecto de Wikidata. Aquí lo tenemos, junto a imágenes parciales del mismo registro en la web de PhiloBiblon y en el catálogo de la BNE:

Como el lector puede comprobar, se trata exactamente de los mismos datos, pero con tres presentaciones distintas.

Cuando finalice este proyecto piloto en mayo de 2022, esperamos haber adquirido unas ideas mucho más precisas tanto sobre el formato que queremos utilizar para presentar PhiloBiblon a nuestros usuarios como acerca de los procedimientos necesarios para importar en masa a FactGrid sus más de 415.000 registros. Pero ahora mismo, con el proyecto ni siquiera en ciernes—porque no comienza oficialmente hasta el primero de junio—, nuestros esfuerzos se dedicarán a la limpieza y coordinación de los datos en las bibliografías de PhiloBiblon.

A corto plazo, vamos a emitir una llamada urbi et orbi para reclutar a voluntarios que nos puedan ayudar en la eliminación de erratas y errores, tareas humildes y a veces algo tediosas, pero completamente necesarias ante la exportación de tantos registros a un nuevo entorno tecnológico. Intentaremos congeniar la forma en la que nuestras necesidades se adapten a la de nuestros usuarios.

Charles B. Faulhaber

SSThe Bancroft Library

University of California, Berkeley

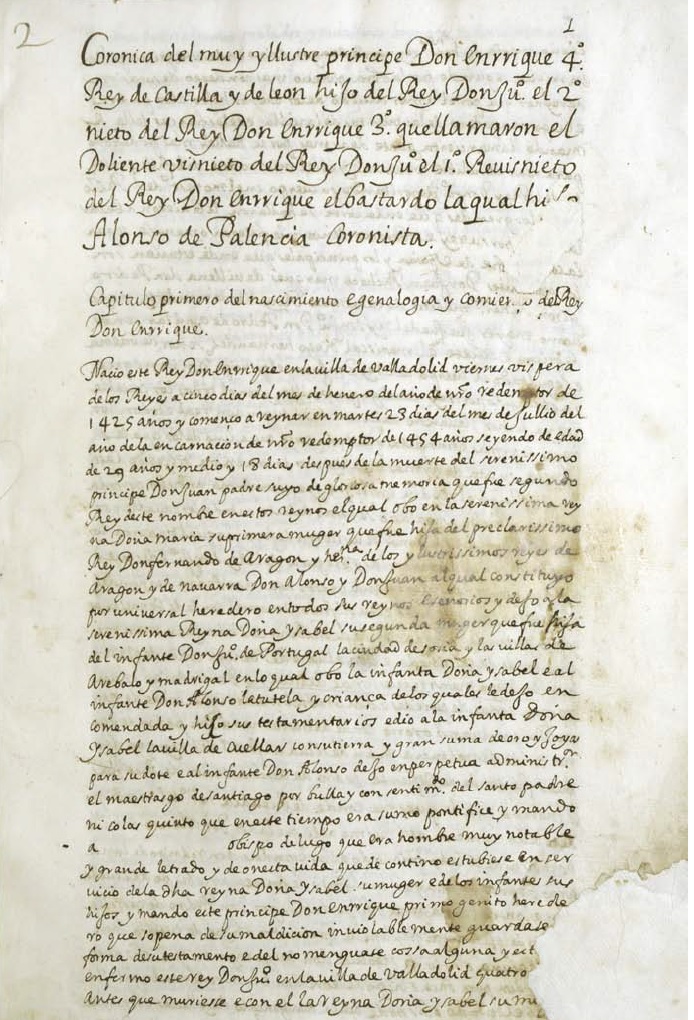

PhiloBiblon 2021 n. 2 (marzo): Subastas y literatura castellana medieval. Una Crónica de Enrique IV manuscrita y tres impresos del s. XVI

Aunque no sea algo que nos ocupe de manera exhaustiva, sí suele ser frecuente que los miembros del proyecto PhiloBiblon indaguemos en los catálogos de las casas de subastas más conocidas. Es obvio que nuestro interés dista mucho de los coleccionistas que acuden a estas citas para engalanar sus bibliotecas privadas con diversas joyas literarias… ¡ya nos gustaría participar en la compra de alguna de ellas, pero nuestro presupuesto, individual y colectivo, no nos da para tanto!

Como es más que evidente, nuestro único propósito es el de incorporar los datos de nuevas fuentes que hasta ahora no tengamos registradas, a pesar del riesgo que ello supone porque, en cuestión de días, si la subasta sale bien para el vendedor, el objeto puede pasar a manos privadas, donde podría ser más difícil seguirle la pista. Aun así, vamos a repasar algunas sorpresas emanadas de estas modernas almonedas, como se las conocía en la Edad Media.

El catálogo 213 de la madrileña casa de subastas El Remate, en el que se describen los objetos subastados el pasado día 18 de marzo de 2021, presenta varios hallazgos destacables. El más importante es un códice de la Crónica de Enrique IV en una de sus dos versiones, la falsamente atribuida a Alonso de Palencia (BETA texid 1812), que es en realidad una mezcla de otras crónicas, incluyendo traducciones del original latino de Palencia. De esta versión, la del pseudo-Palencia, conocíamos hasta ahora 88 manuscritos; si sumamos esta cantidad a los 171 de la versión más extendida, a cargo de Diego Enríquez del Castillo (BETA texid 1485), obtendremos un resultado total de 259, lo que convierte a la Crónica de Enrique IV en la obra de la literatura medieval escrita en castellano que cuenta con un mayor número de fuentes primarias. Sin embargo, hay que notar que casi todas ellas son muy posteriores a la fecha de composición, tal como ejemplifica el códice que nos ocupa. En efecto, la presentación del catálogo de El Remate (nº 261, p. 31) reproduce una fotografía con el folio inicial, numerado como 1 en la esquina superior derecha. Inmediatamente se percibe la presencia en el lado derecho de algunas manchas debidas a la humedad, que han causado algún pequeño deterioro en las esquinas superior e inferior de ese mismo lado, pues presentan una mínima pérdida de texto a pesar de que el folio ha sido restaurado. También puede verse con claridad que se trata de una letra de hacia 1650.

Desde la perspectiva de nuestra base de datos, lo más interesante es que el examen del contenido de este manuscrito nos ha servido para identificarlo con uno de nuestros registros, BETA manid 6089, que hasta ahora se encuadraba en la categoría de “Desconocido”. ¿Cómo hemos podido emparejarlos? Porque, además de la crónica enriqueña, la pieza de la casa de subastas también contiene otra obra, la Vida de Juan Rodríguez del Padrón (BETA texid 4007), el conocido poeta gallego cuyas composiciones se encuentran en diversos cancioneros cuatrocentistas. Este texto a veces se ha considerado una invención del s. XIX (como hizo Keith Whinnom), aunque en otras ocasiones sí se ha querido ver cierto resabio medieval en él, o cuando menos renacentista (en opinión de Michel García). Pero dejando al margen el complejo asunto de la fecha de composición, nos interesa más destacar que el primer editor moderno de esta obra, Pedro José Pidal, marqués de Pidal, dijo haber tomado el texto “de un ejemplar de la Crónica M. S. de Enrique IV, de Alonso de Palencia, de letra como del siglo XVI, que tengo entre mis libros” (p. 17, n.). Y, como se lee en el catálogo de El Remate (nº 261, p. 31), el códice que se ofrece en subasta lleva el ex-libris de la biblioteca del marqués de Pidal, lo que certifica con toda seguridad que es ese mismo manuscrito que hasta hoy se consideraba perdido. Así pues, tenemos localizada una nueva fuente primaria de la Vida de Juan Rodríguez del Padrón, que se suma a las ya conocidas de la BNE (BETA manid 5661), que fue manejada por el hispanista Michel García; la de la Hispanic Society de Nueva York (BETA manid 3866), descrita por Charles Faulhaber; y la del Archivo de la Catedral de Palencia (BETA manid 6088), descubierta por Álvaro Bustos.

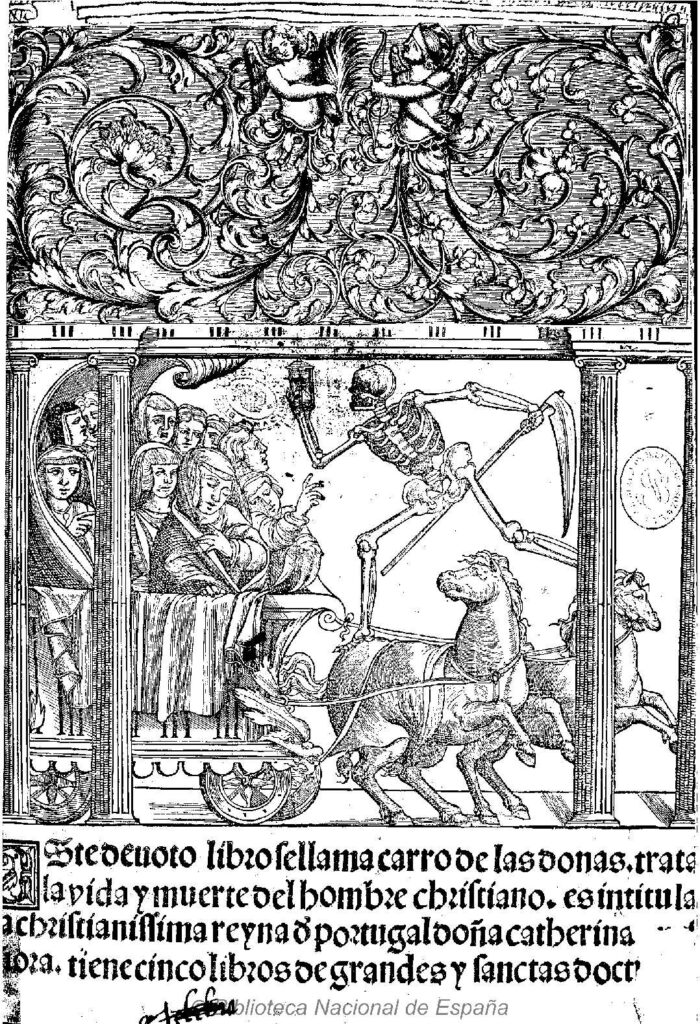

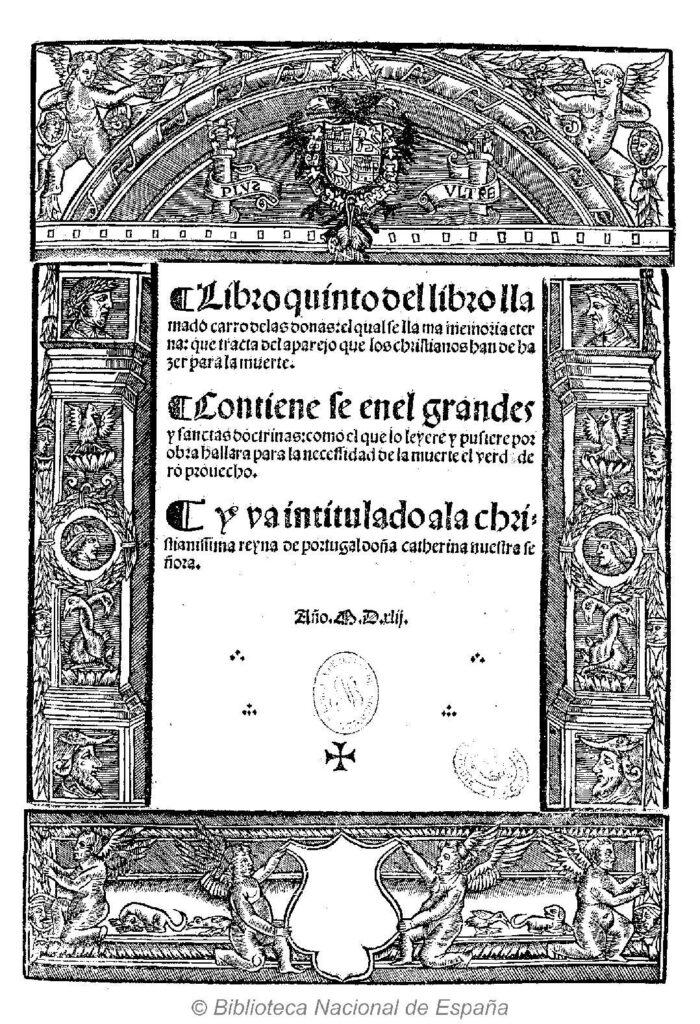

Una segunda obra subastada es un impreso al que el catálogo (nº 307, p. 37) describe como un fragmento de la traducción del Llibre de les dones, de Francesc Eximenis, vertido del catalán al castellano por el Padre Carmona (según Clausell Nácher) y que se imprimió en las prensas vallisoletanas de Juan de Villaquirán en el año 1542 con el título de Carro de las donas (BETA texid 10663).

Por la descripción se deduce que se trata tan solo de la última parte, el Libro V, pues el título que se copia no es el que puede leerse en la imagen superior (el de la portada de toda la obra), sino el que se lee en la imagen inferior, que es únicamente el del “Libro quinto del libro llamado carro de las donas […] que tracta del aparejo que los christianos han de hazer para la muerte”. El catálogo también indica que lleva portada propia “arquitectónica de 4 maderas” y que el códice, aunque está cosido, no tiene encuadernación, probablemente porque el impreso original se fragmentó por deterioro. Así pues, este impreso parcial (BETA copid 9237) se une a los otros 19 ejemplares que nos consta conservados de esta edición (BETA manid 5564).

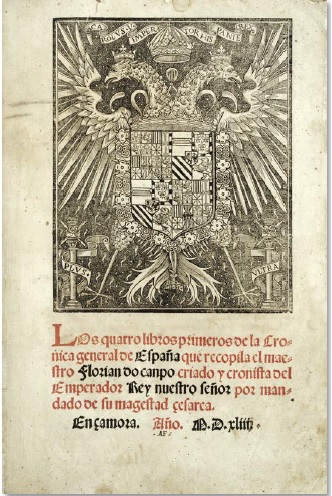

Otro de los libros subastados que hemos incorporado es un ejemplar de la Crónica ocampiana (BETA texid 1141), en concreto un ejemplar de la segunda edición (manid 6336), impresa en Zamora en 1543 por Juan Picardo, con la financiación de Juan Pedro Mussetti (copid 9244), tal como se lee en la p. 39, nº 324, del catálogo de El Remate. Su refundidor, Florián de Ocampo (BETA biod 2396), destaca por haber sido de los que simpatizó con la causa comunera en la guerra de las Comunidades (1520-1521), como indicó Bataillon. La presencia de sus obras en BETA, a pesar de que muchas de ellas exceden nuestro habitual año de corte cronológico (que es 1520), se debe sobre todo, a la compleja relación que sus escritos cronísticos tienen con la historiografía alfonsí, tal como ha estudiado María del Mar de Bustos.

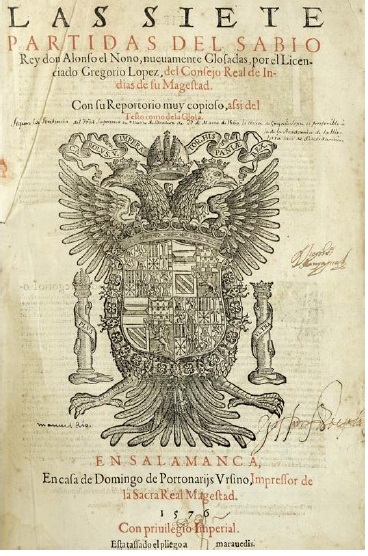

Asimismo, la descripción del catálogo nº 370 (p. 44) se refiere a otro libro interesante y que prueba la popularidad de la que gozaban todavía a finales del Quinientos las obras jurídicas medievales. Se trata de Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio (BETA texid 1029), con la glosa del licenciado Gregorio López, impresas por Domingo de Portonariis Ursino en Salamanca durante el año 1576 (manid 6335). Se trata de una edición de diez tomos, corregida y aumentada con respecto a la anterior, de este mismo impresor, en el año 1565 (Palau 7092 y 7093), que contiene además un laberinto de adiciones de otros comentaristas, índices y tablas. Con la reproducción de la imagen de la portada de este impreso (copid 9240) terminamos nuestro primer excursus sobre subastas y literatura medieval castellana.

Óscar Perea Rodríguez

(PhiloBiblon BETA – University of San Francisco)

Obras citadas

Bataillon, Marcel, “Sur Florian Docampo”, Bulletin Hispanique, 25 (1923), pp. 33-55.

Bustos, Álvaro, “Poetas de cancionero (s. XV) y personajes literarios (s. XVI): un nuevo testimonio de la Historia de Juan Rodríguez”, en Poesía, poéticas y cultura literaria, eds. Andrea Zinato y Paola Bellomi, Como-Pavía, Ibis, 2018, pp. 41-55.

Bustos, María del Mar de, “La crónica de Ocampo y la tradición alfonsí en el siglo XVI”, en Alfonso X el Sabio y las crónicas de España, ed. Inés Fernández Ordóñez, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, pp. 187-217.

Clausell Nácher, Carmen, Carro de las donas (Valladolid, 1542). Estudio preliminar y edición anotada, tesis doctoral dirigida por Alberto Blecua y Xavier Renedo, Barcelona, Universitat Autónoma, 2004.

El Remate subastas. Libros y manuscritos. Subasta 213, 18 de marzo de 2021.

García, Michel, “Vida de Juan Rodríguez del Padrón”, en Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, ed. Sebastián Neumestier, Frankfurt, Vervuert, 1985, I, pp. 205-213.

Palau y Dulcet, Antonio, Manual del librero hispano-americano, Barcelona, Librería Antiquaria, 1923-1927, 7 vols.

Pidal, Pedro José, “Vida del trovador Juan Rodríguez del Padrón”, Revista de Madrid, 2 (1839), pp. 15-31.

Whinnom, Keith, “The Marquis of Pidal Vindicated: The Fictional Biography of Juan Rodríguez del Padrón”, La Corónica, 13 (1984), pp. 142-144.

Gemma Avenoza (1959-2021) In Memoriam.

Con un inmenso dolor en todas las personas que formamos PhiloBiblon, nos vemos en la triste obligación de anunciar el fallecimiento, el pasado viernes, 22 de enero, de nuestra amiga y colega Gemma Avenoza, catedrática de Filología Románica de la Universitat de Barcelona y directora de una de nuestras bibliografías, BITECA (Bibliografía de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears).

Gemma, barcelonesa de toda la vida, se licenció en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona en 1984, para pasar enseguida a interesarse por el que sería su tema predilecto en la docencia y en la investigación: el estudio de los manuscritos medievales románicos. Su preparación se coronó con su tesis doctoral, Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines (1989), bajo la dirección de su mentor y amigo, Vicenç Beltran. En este repertorio ya se desplegaron sus excepcionales dotes como investigadora, que le llevaron a ocupar un puesto de profesora asociada primero, y más tarde titular, en la Universidade de Santiago de Compostela. Allí participó en la fundación de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval y fue durante muchos años editora del Boletín Bibliográfico de la AHLM, perteneciendo también a la junta directiva de esta asociación. Su talante generoso y su competencia en numerosos ámbitos y métodos de trabajo le hicieron ganarse de inmediato la amistad y el respeto de todos sus colegas de profesión.

Ya en ese mismo año de 1989 aceptó, junto con Vicenç, la tarea de encargarse de la Bibliography of Old Catalan Texts (BOOCT) por la muerte de su compiladora, Beatrice Concheff. La primera edición de BOOCT (1985), concebida como complemento para la literatura medieval catalana a la Bibliography of Old Spanish Texts (BOOST), había sido compilado principalmente a base de fuentes secundarias y, por lo tanto, adolecía de muchas inexactitudes y olvidos. Así pues, Gemma y Vicenç (pronto secundados por la alumna de los dos, Lourdes Soriano), empezaron a sustituir las fichas de Concheff por otras mucho más precisas y detalladas, basadas en sus propias investigaciones in situ. El crecimiento de los registros de BITECA desde que ella comenzó a formar parte del equipo se ha enriquecido no solo en términos cuantitativos, sino, y tal vez sobre todo, cualitativos, pues sus descripciones codicológicas son de una precisión encomiable. A los viajes de investigación en la Península Ibérica sucedieron año tras año los viajes a América, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Italia, Alemania, Austria, Escandinavia, Rusia … Supo inspirar también en sus doctorandos la misma pasión por los manuscritos, y muchos han colaborado en BITECA, sobre todo Irene Capdevila, Francisco Crosas, Joan M. Perujo y Gloria Sabaté, amén de decenas de personas con contribuciones más puntuales. Hoy, después de treinta años de esfuerzo continuo, un altísimo porcentaje de los casi 3.500 manuscritos e impresos antiguos de la literatura catalana han sido descritos por el equipo de BITECA. Pero el dato que sobrecoge y que da buena cuenta de su casi infinita capacidad de trabajo es que alrededor de 2.000 de estas descripciones fueron hechas por la propia Gemma.

En 1994 regresó a su alma mater, la Universitat de Barcelona, para permanecer allí durante el resto de su carrera académica. Además de continuar sus investigaciones sobre manuscritos, también se dedicó al estudio de las traducciones catalana y castellana de Valerio Máximo, del Josifón, la Biblia de Ajuda y las versiones bíblicas en general, pasando por el inventario de las fuentes de Eiximenis y de otros autores de poesía cancioneril. En todo este recorrido no dejó de aprovisionar a amigos y a colegas con datos de sus exploraciones en bibliotecas y archivos de todo el mundo.

En esta misma línea, durante los últimos tiempos Gemma se dedicó al estudio de los fragmentos y así pudo identificar traducciones y versiones desconocidas de numerosas obras medievales, desde biblias catalanas y castellanas hasta textos alfonsíes. Hace apenas unas semanas, en diciembre de 2020, la enfermedad que sufría no fue óbice para que entregase, junto a Lourdes Soriano, una solicitud para un proyecto de investigación titulado Tras la pista de la literatura perdida: fragmentos de obras medievales romances procedentes de archivos eclesiásticos y de la Inquisición (Folia recepta). Su inmensa y natural curiosidad científica la guió hacia el hallazgo y la edición de textos antiguos ignorados en prosa y verso, en catalán, castellano, gallego, portugués y occitano. Es por ello que sus trabajos, tan abundantes como diversos, han sido fértiles en sugerencias y descubrimientos, que a buen seguro serán utilizados cada vez más por estudiantes y colegas, al estar tales datos disponibles tanto en la red a través de PhiloBiblon como en la versión impresa de BITECA.

Asimismo, en el año 2015, Gemma se encargó de diseñar, junto a Charles Faulhaber, el primero de los Seminarios PhiloBiblon, celebrado en San Millán de la Cogolla gracias a Carlos Alvar y a la Fundación San Millán. Destinado a la formación de jóvenes doctores en la investigación codicológica y bibliográfica, estos seminarios han servido para que docenas de investigadores hayan podido disfrutar de sus lecciones magistrales sobre codicología, como prueba este breve ejemplo.

#PhiloBiblonS4 ¿Cómo tres puntitos verdes en un manuscrito pueden indicar que el códice fue encuadernado en tablas coloradas con cierres en cobre? Lo explica Gemma Avenoza en la sala Cervantes de la @BNE_biblioteca pic.twitter.com/QtJy0CPwm8

— PhiloBiblon (@PPhiloBiblon) June 28, 2018

Es imposible describir con palabras el vacío que deja Gemma entre todos los que tuvimos la suerte de conocerla y de trabajar con ella. Nuestro pensamiento está con su esposo, Xavier, y con su hija, Clara, así como con todos sus familiares y amigos. Más allá de su encomiable magisterio, de sus trabajos de investigación y de su amor por los manuscritos medievales, que perdurarán en el tiempo, vamos a echar mucho de menos su abierta y franca sonrisa, su personalidad exuberante, su buen humor y sus ocurrencias sobre la vida cotidiana fuera de aulas y bibliotecas, así como el degustar con ella, entre vinos y cervezas, unos buenos platos de comida casera en su querido Malasang. En todas aquellas veladas de la academia y fuera de la academia, tú fuiste siempre la mejor compañía, Gemma. Descansa en paz.

BETA

Charles B. Faulhaber, University of California, Berkeley

Ángel Gómez Moreno, Universidad Complutense de Madrid

Nicasio Salvador Miguel, Universidad Complutense de Madrid

Antonio Cortijo, University of California, Santa Barbara

María Morrás, Universitat Pompeu Fabra / Oxford University

Óscar Perea Rodríguez, University of San Francisco

Álvaro Bustos Táuler, Universidad Complutense de Madrid

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Universidad Complutense de Madrid

BITAGAP

Arthur L-F. Askins, University of California, Berkeley

Harvey L. Sharrer, University of California, Santa Barbara

Martha E. Schaffer, University of San Francisco

Cristina Sobral, Universidade de Lisboa

Pedro Pinto, Universidade Nova de Lisboa

Filipe Alves Moreira, Universidade do Porto

Mariña Arbor Aldea, Universidade de Santiago de Compostela

Maria de Lurdes Rosa, Universidade Nova de Lisboa

Ricardo Pichel. Universidad de Alcalá

BITECA

Lourdes Soriano, Universitat de Barcelona

Vicenç Beltran, Universitat de Barcelona – Università di Roma “La Sapienza”

BIPA

José J. Labrador Herraiz, Cleveland State University

Ralph DiFranco, University of Denver

PhiloBiblon 2021 n. 1 (enero): Amistad, amor y amorío en el Tratado de amor atribuido a Juan de Mena y en el Compendio de la Ética nicomáquea

La celebración de la natividad de Jesús propicia estas reflexiones sobre las especies cuatrocentistas de amor. Inspira asimismo la genealogía del concepto de “amorío” y sus similitudes con lo que podemos sentir en las relaciones entre desiguales; como la adoración de los magos de oriente ante un recién nacido o la del cantante amateur ante el motete Videntes stellam de Poulenc tras la conjunción de Júpiter y Saturno el mes pasado. Entre una natividad y una epifanía sometidas a restricciones y a miedo pandémico, crece una resemantización del término “amorío”.

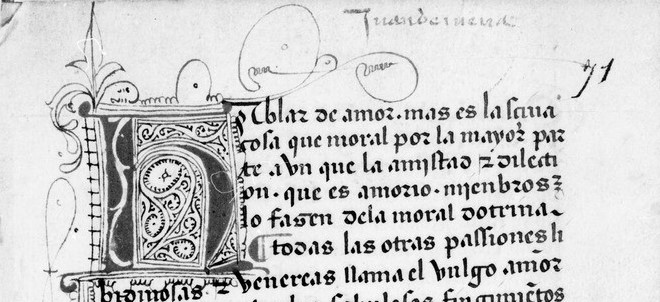

1.- En el manuscrito del Tratado de amor (BnF esp. 295 [BETA manid 2478] atribuido por una mano moderna a Juan de Mena (1411-1456), se diferencian tres especies del género amoroso: “E de aquéste son tres maneras: amistad, dilectión, que es amorío, e amor” (Valero 2001: 35). Propósito de esta nota es profundizar en el estudio del contexto filosófico cuatrocentista del que surgió el Tratado de amor (Piña 2015) y añadir una más al listado de influencias ya analizadas en el Tratado: Boecio, Estacio, Lucano, Ovidio, Tibulo o Virgilio. Añadiremos, concretamente, las ideas aristotélicas de las que pudo nutrirse el autor para elaborar el trivisi amoroso. Señalaremos, en especial, las doctrinas aristotélicas divulgadas a lo largo de la Península Ibérica por el Compendio de la Ética nicomáquea (ca. 1463-64), no como fuente, sino como manifestación coetánea de la problemática conceptual latente en el Tratado de amor. Plantearemos velozmente la cuestión y dejaremos para otra epifanía el desarrollo de la misma.

Desde la lógica aristotélica y desde su concepto de sinonimia, entendida como pertenencia a un mismo conjunto de cosas con la misma definición, según Categorías (1a6-7) (Aristóteles 1983: 10-11), podemos entender la problemática inicial del Tratado: “amor”, “amistad” y “amorío” pertenecerían a un mismo conjunto y serían estudiados por la “moral dotrina”, es decir, por la ética. Sin embargo, el nombre de “amor” designaría a dos especies diversas: una moral y otra pasional; y, por tanto, “amor” sería un término equívoco—homónimo en jerga aristotélica. Por consiguiente, el amor moral y el amor lascivo solo tendrían en común el nombre y no la definición. Concretamente, las especies de la amistad y del amorío harían que se incluyera a una pequeña parte del amor en la esfera de la moral, es decir, en la esfera de los hábitos laudables. El resto “más es lasçiva cosa que moral por la mayor parte” (Valero 2001: 35). De aquí que en el Tratado estén en juego dos títulos distintos: (1) el nombre de todo un género y (2) la definición de “amor”.

Por lo que respecta al nombre del género, la vacilación terminológica del Tratado es un síntoma de la lucha por conquistar el hiperónimo de la relación humana por excelencia. Si bien “amicitia” era el hiperónimo para el obispo de Lincoln Robert Grosseteste (1168-1253) en su traducción de la Ética nicomáquea, ya no lo será para Leonardo Bruni (1370-1444), quien distinguirá entre la pasión del “amor” y la virtud de la “amicitia” en su Nova Translatio (Cuenca 2019: 90-92). El Tratado parece reflejar este movimiento léxico mediante una sinécdoque, ya que utiliza el término “amor” como parte y todo, como hipónimo e hiperónimo. La especie del amor asume el rango de género en detrimento de las otras dos especies, o sea, en detrimento de la amistad y del amorío.

En referencia a su definición, el Tratado opta por una solución pragmática y moderna: el uso del término es distinto en diversos ámbitos y, por ende, su definición también. En el párrafo siguiente leeremos que tanto el Tratado como el Compendio distinguen el uso vulgar/pasional y el uso moral en sentido escolástico. Subrayemos que ambos textos gozaron de difusión extrauniversitaria en ambientes cortesanos, si es correcta la interpretación de Heusch acerca del Tratado, “une oeuvre qui nous semble plus proche de ce badinage de cour que de la mouvance purement universitaire” (Heusch 1993: 678). Por su parte, Alvar situaría la composición del Tratado de amor en el período de formación de Juan de Mena en una Universidad de Salamanca impregnada de aristotelismo (Alvar 1992: 159-65). Aun cuando no se haya podido corroborar la autoría de Juan de Mena, la influencia del aristotelismo en el Tratado de amor se podría haber ejercido por vías extrauniversitarias; de tal manera que las ideas de la elección voluntaria y de la naturalidad del placer no reflejarían solamente la influencia ovidiana, sino también del Naturalismo (Piña 2015) y de la teoría aristotélica de la virtud. Veamos algunas correspondencias entre ambos textos.

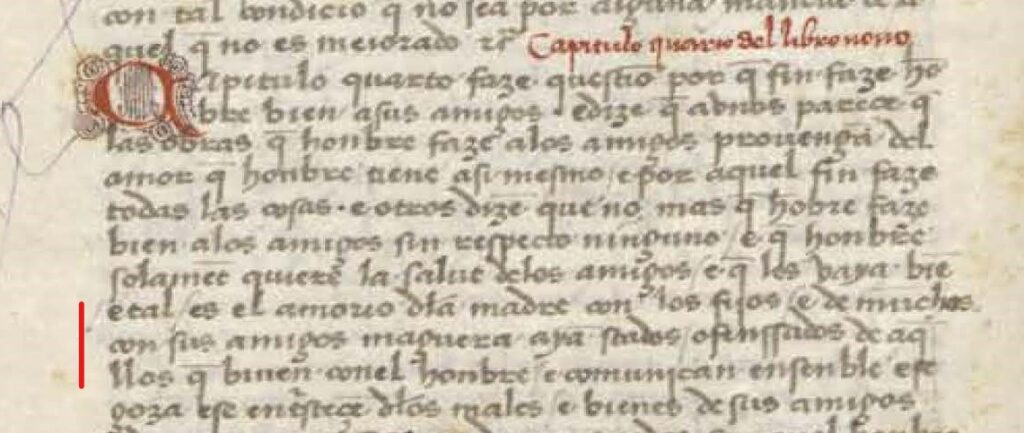

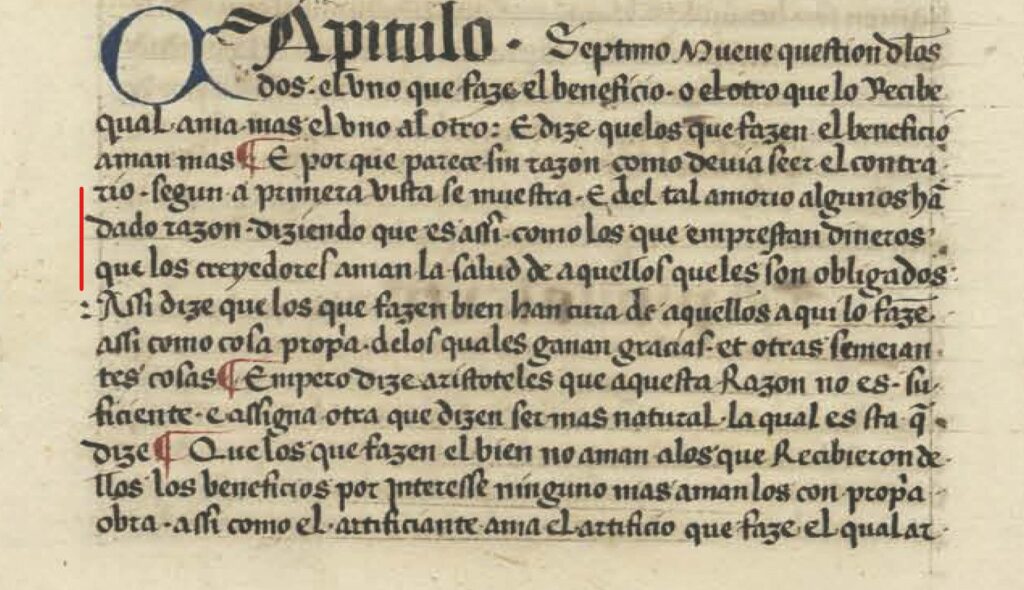

2.- En el capítulo cuarto del octavo libro del Compendio de la Ética nicomáquea podemos leer que “la amistad es semblante del hábito virtuoso, que la amación—que vulgarmente dizen amor—resembla a la passión, car la amistança es con elección e con razón e la amor o amación puede ser fuera de aquella” (Cuenca 2017: 167).

Este fragmento del Compendio concuerda con el Tratado de amor al distinguir entre la amistad y el amor, o lo que “llama el vulgo amor”. Subrayamos que tanto el Compendio como el Tratado inciden en el uso vulgar del término “amor”. En su tesis doctoral, Heusch explica que para Juan de Mena “vulgar” se puede referir a la utilización del vocablo en ámbitos extrauniversitarios, podemos añadir que para el Compendio también; específicamente se puede referir al uso del término en las lenguas vulgares, más allá del latín escolástico. En nuestro contexto de volgarizzamenti, la diferencia fundamental entre los términos “amor” y “amistad” sería que el primero es una pasión, mientras que el segundo es un hábito virtuoso y, por ello, sería fruto de la elección. Por ello, al ser amor la pasión incontrolable por antonomasia, “todas las otras passiones libidinosas e venéreas llama el vulgo amor” (Valero 2001: 35). La solución del Tratado es distinguir entre el amor moral y el amor lascivo, que quedaría fuera del control racional. La condición de control del amor suscita aporías no solo en el Tratado sino también en el mismo Aristóteles, ya que el Estagirita incluye el término φιλία en el listado de las pasiones en el libro II de la Ética nicomáquea y, en cambio, la considera virtud o “algo con virtud” en el libro VIII (Cuenca 2019). Recordemos que las virtudes son elogiables, porque requieren habituación, esfuerzo firme y elección, mientras que las pasiones, salvo pocas excepciones como la vergüenza, no son elogiables ni vituperables al no ser elegibles. Por ello, considerar la φιλία como pasión y como hábito virtuoso supone un error categorial en la misma obra aristotélica, explicable en parte por la polisemia del verbo φιλέω. Por su parte, el Tratado reproduce este error categorial al afirmar que “el hábito electivo de amor viene en ábito de elegir antes al virtuoso que a otro” (Valero 2001: 37-38). De esta afirmación se sigue que el término “virtud” en el Tratado se usaría en su significado aristotélico y no solo “dans son acception chevaleresque, c’est-à-dire la renommée, la « fama »” (Heusch 1993: 525). Si bien, escolásticamente hablando, el autor del Tratado tendría que haber utilizado el vocablo “amistad” para referirse al hábito, pero, como ha indicado anteriormente, “non me vaca tiempo para escrivir de una tan prolixa materia”, es decir, de la materia de la amistad (Valero 2001: 35-36). Por tanto, el autor del Tratado limita el tema de su disertación al amor y propone como solución considerarlo como “un medio de passión agradable” (Valero 2001: 35); es decir, en tanto pasión mediana, un cierto tipo de amor se podría calificar de virtuoso desde la perspectiva ética aristotélica que considera que medietas est virtus.

La elección, de todos modos, guiaría la formación de los hábitos virtuosos consolidando una respuesta habitual ante las pasiones que, generalmente, no serían ni viciosas ni virtuosas en sí mismas. Esta respuesta acostumbrada, o “moral” en sentido etimológico, es la que explica el incipit del Tratado del cordobés:

“Hablar de amor más es lasçiva cosa que moral por la mayor parte, aunque la amistad e dilectión, que es amorío, mienbros la fazen de la moral dotrina” (Valero 2001: 35).

La amistad y el amorío, en tanto especies de amor, al ser fruto de la elección habitual, cumplirían el requisito para ser consideradas morales en sentido etimológico, es decir, habituales. Por ende, estas dos especies de amor permitirían a todo el género ostentar el título de “miembro de la moral dotrina”. De todos modos, contra lo que advirtió Heusch (1993: 503), “cela signifierait que la morale se résume à l’étude de l’habitus et de la vertu, excluant celle des passions”, el Tratado modificaría las divisiones aristotélicas de los procesos anímicos y consideraría que la pasión del amor mediano o centrado podría incluirse dentro del ámbito de estudio de la filosofía moral. Convendría añadir que estas sutilezas categoriales podrían interesar tal vez más a los críticos del 2021 que al autor del Tratado de amor, “sans doute meilleur poète qu’artien” (Heusch 1993: 524).