PhiloBiblon

PhiloBiblon 2020 n. 1 (febrero): Crónica del V Seminario Internacional PhiloBiblon-BNE-UCM (Madrid, junio de 2019)

Queremos presentar la primera entrega de PhiloBiblon para 2020 y, antes del inminente anuncio del VI Seminario Internacional PhiloBiblon, publicar esta crónica del V Seminario, de mano de una de sus integrantes, Mónica Martín Molares, de la Universidade da Coruña:

“Somos como enanos a hombros de gigantes”. Con esa cita—atribuida a Bernardo de Chartres, erudito del siglo XI, por su discípulo Juan de Salisbury—iniciaba el V Seminario Internacional PhiloBiblon, que se desarrolló durante los calurosos días 19 y 20 de junio, y que permitió a una serie de jóvenes doctorandos o recientes doctores acercarse a quienes llevan este proyecto. Porque a veces usamos plataformas y herramientas sin valorar o comprender el entramado interno que las sustentan.

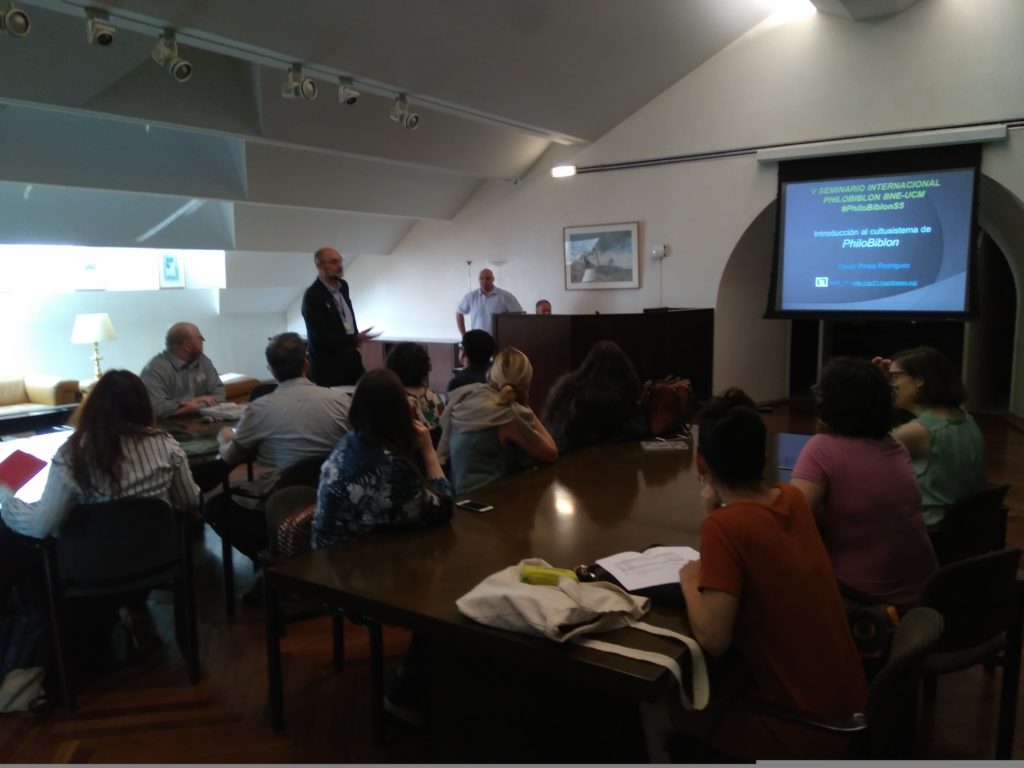

El 19 de junio, una vez reunidos todos en un espacio tan simbólico para los filólogos como la Biblioteca Nacional de España (en concreto, la Sala Frontón), comenzaba el seminario organizado por PhiloBiblon. Nos daba la bienvenida el director del departamento de Manuscritos, Incunables y Raros, Javier Docampo Capilla, ante la imposibilidad de asistir de la directora de la BNE, Ana Santos Aramburo.

Tras la apertura, los organizadores nos pidieron que nos presentáramos, por lo que tanto asistentes como organizadores pudimos compartir lo que nos movía, qué nos había llevado hasta aquí y a qué dedicábamos nuestro tiempo. Desde ese primer momento, en que cada uno de nosotros pudo explicar sus líneas de investigación, se apreciaba ya el carácter cercano y personalizado del curso, que continuaría hasta el final del mismo.

Óscar Perea Rodríguez y Ángel Gómez Moreno fueron los encargados de trasportarnos en el tiempo para hablarnos de los inicios y antecedentes del proyecto. De este modo, solo conociendo el pasado podemos llegar a valorar oportunamente esos proyectos pioneros e innovadores, que han sabido perdurar, creciendo y mejorando con el paso de los años. Y es que a veces, sobre todo quienes formamos parte de proyectos de investigación desde hace menos de un lustro, no somos conscientes del esfuerzo que supuso para sus creadores hacerse camino en un campo poco trabajado en aquel momento, donde se unían disciplinas que podían parecer tan dispares como las Humanidades y la Informática.

Así, Óscar Perea Rodríguz nos presentó (en fotografía) a los siete investigadores pioneros. De su mano recorrimos las distintas fases por las que fue pasando el proyecto, desde sus inicios en la University of Wisconsin en 1975 como un proyecto complementario al Dictionary of the Old Spanish Language (dirigido por Lloyd Kasten) hasta la versión actual. Para la confección de ese diccionario se ideó un proyecto anejo que tenía como objetivo ubicar, catalogar y describir las fuentes primarias que se iban a utilizar: Bibliography of Old Spanish Texts (BOOST), de la que asumió el cargo Charles Faulhaber en 1981. Con los años, a esa Bibliografía de Textos Antiguos (BETA), se sumaron los textos antiguos catalanes (BOOCT) y, poco después, los textos portugueses (BOOPT); que serían rebautizados como BITECA y BITAGAP, respectivamente. Los dos investigadores de PhiloBiblon hicieron hincapié en la importancia del proyecto dirigido por Francisco Marcos Marín y el propio Gómez Moreno en los noventa: ADMYTE (Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles), que ofreció tres cederrones con la primera versión interactiva de PhiloBiblon mas las imágenes y textos digitalizados de 50 incunables y pos-incunables de la BNE, primer intento mundial de presentar texto e imagen en ventanas enfrentadas

La evolución del proyecto ha estado íntimamente ligada a los avances que se produjeron en los sistemas informáticos y de almacenamiento: pasando de un ordenador central “mainframe” a MS-DOS y luego a Windows, que conllevó un cambio de arquitectura y la utilización de Advanced Revelation, un nuevo programa de gestión de bases de datos. Pasó en 1997 a la web 1.0 (con la primera versión web del motor de búsqueda), tan sólo tres años después de su creación en el laboratorio CERN, y en 2011 a la versión actual (con un nuevo motor de búsqueda y la ventaja de presentar una versión multilingüe). Sin duda, seguirán adaptándose a los nuevos cambios que vengan.

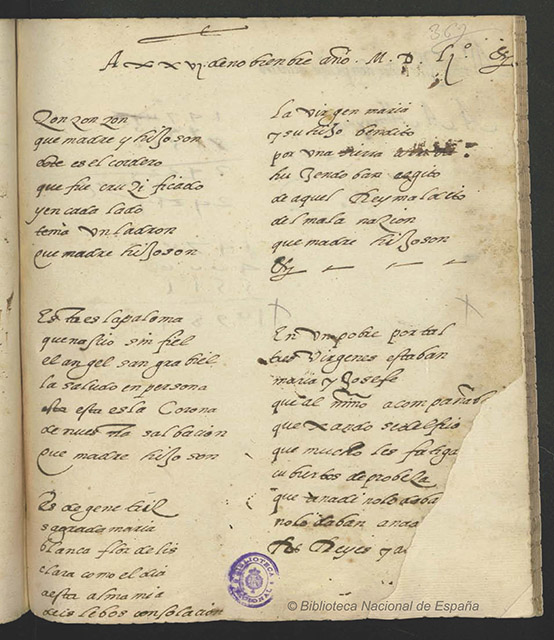

Tras una breve pausa, continuaba la mañana junto a Gemma Avenoza y Ricardo Pichel. En este caso, y gracias a los distintos manuscritos seleccionados por ellos, nuestra vista hizo un recorrido peninsular por las distintas letras (y manos) que podemos encontrar en esos documentos. Nuestros ojos iban habituándose a la letra carolina, pasando por la gótica textual, libraria o cursiva, hasta la letra humanística y la endiablada letra procesal. Ricardo Pichel nos hizo un recorrido completo desde las letras más legibles hasta aquellas que prácticamente nos harían sudar la gota gorda; esas que podrían provocar que nuestras dioptrías fuesen en aumento.

Y es que tenía razón la profesora Avenoza cuando nos recordaba que la paleografía es una disciplina que requiere muchas horas de entrenamiento y que nunca se acaba de dominar del todo. Por ello, es necesario adquirir un conjunto de destrezas y, sobre todo, practicar. El conocimiento de una disciplina auxiliar como la paleografía es fundamental para acercarnos a estos documentos antiguos, para poder entenderlos; puesto que, ¿qué sentido tendría preservar este patrimonio escrito, si no pudiésemos ser capaces de descifrar lo que en ellos se dice?

Sin embargo, no solo el contenido es lo que nos debe ocupar. Asimismo, entender cómo se gestó o como se realizó un manuscrito es necesario para un completo análisis y para poder facilitar los trabajos o estudios posteriores. Ahora bien, una vez entendido por qué interesa describir los manuscritos medievales, ¿cómo se debe hacer esa descripción? Sabíamos que después de reponer fuerzas en la comida, iríamos a la Sala Cervantes a consultas, por lo que antes de ello Gemma Avenoza nos dio una breve lección sobre codicología. Antes de enfrentarnos a unos documentos con esas características es indispensable establecer una serie de protocolos de descripción que, por un lado, unifiquen la información extraída y, por otro lado, nos sean de utilidad para poder comparar los datos de un manuscrito con otro.

La experiencia del equipo de PhiloBiblon en la consulta y descripción de manuscritos les ha llevado a diseñar un formulario con unas detalladas indicaciones que facilitan esta tarea. Además, en un proyecto en el que colaboran tantas manos, se necesita aún más tener unos criterios claros para no duplicar registros y para que se presenten los datos con cierta uniformidad. Aunque si bien, en su propia web reconocen que es posible encontrar variaciones o discrepancias, como es lógico ante cuatro bibliografías con un número tan elevado de entradas.

Tras localizar los datos relevantes sobre la obra y, en concreto, sobre ese manuscrito, uno de los aspectos a tener en cuenta es que debemos comenzar la descripción de fuera hacia adentro. De esta manera, el primer paso es recopilar toda la información sobre el manuscrito, consultando no solo en webs sino también en los catálogos de bibliotecas (sobre todo—como nos aconsejaban—aquellos que están gastados, en esos en los que se leen interesantes anotaciones de bibliotecarios que los manejaron en sus labores diarias) y atendiendo después a la encuadernación, para entender si es contemporánea a la copia, posterior, reutilizada, etc. A continuación podemos adentrarnos en el manuscrito, desde un punto de vista estructural: vertebración del volumen, material y organización, proyecto codicológico (si hay huecos para las iniciales, etc.) y contenido. Prestaremos atención, por ejemplo, al material empleado; si es pergamino o papel. En este último caso, intentaríamos distinguir la filigrana mientras que en el otro caso podríamos deducir el tipo de animal (si es de cabra, es más gris; si es de oveja, más amarillento; si es de cerdo, salen de 3 en 3 los pelos, etc.).

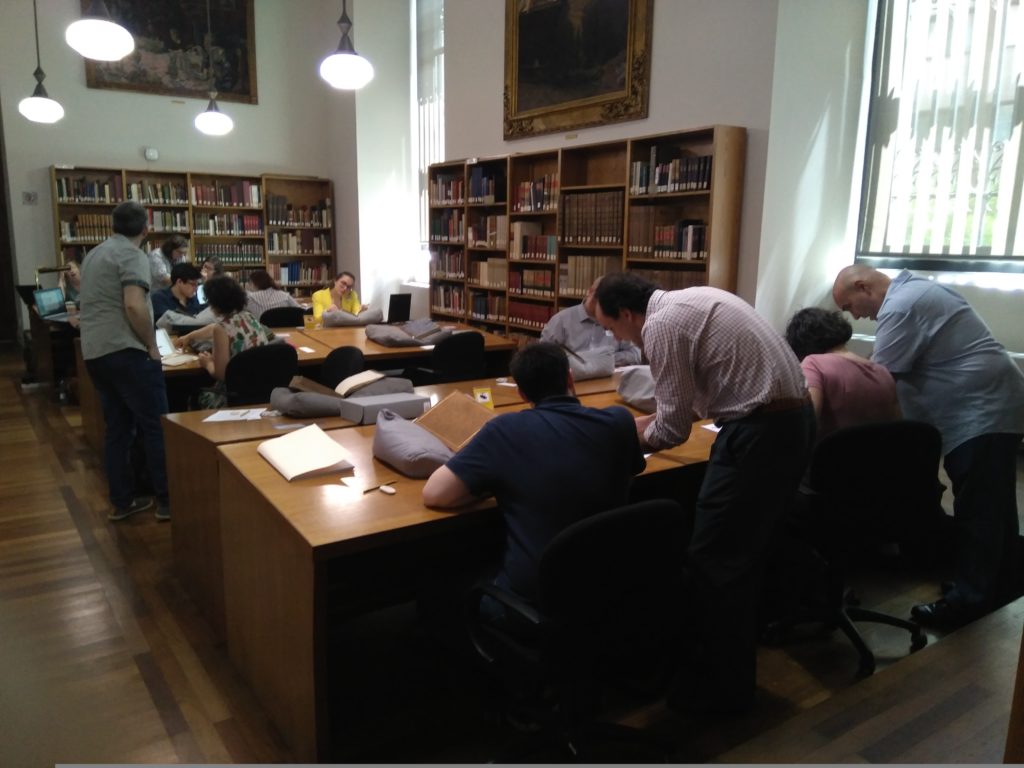

Después de todas estas interesantes nociones ya estábamos preparados, o eso creíamos, para trabajar con un manuscrito y describirlo. Pero hasta que no se practica no se aprende, y así nos pasó. En cuanto llegamos a la Sala Cervantes, nos esperaban los ejemplares a los que nos enfrentaríamos. Y es aquí donde debo destacar, de nuevo, el carácter tan personal del curso, puesto que cada uno de nosotros tuvo en sus manos un manuscrito relacionado con nuestras propias líneas de investigación, lo cual hizo aún más apasionante el trabajo que teníamos que desempeñar. Tras la emoción inicial, en cuanto comenzamos a analizar el manuscrito nos surgieron muchas dudas. Por suerte estaban todos los miembros del equipo para ayudar a resolver los problemas que iban surgiendo, que no fueron pocos.

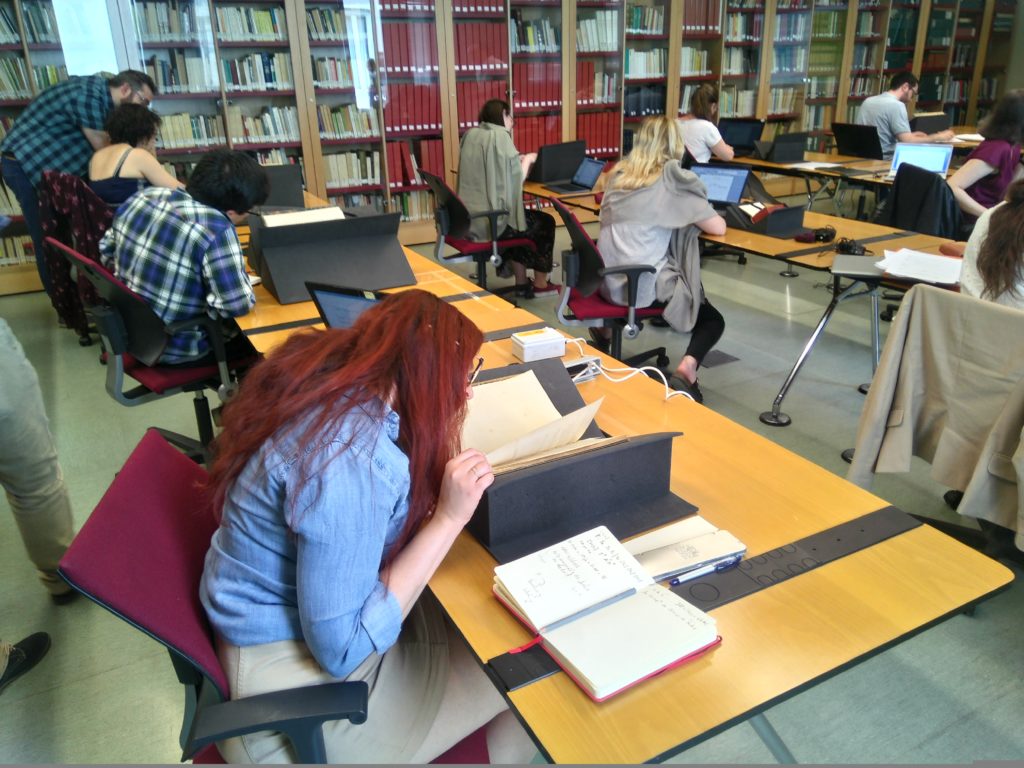

Dejando atrás las peculiaridades de los manuscritos, el segundo día estuvo centrado en el libro antiguo. En este caso, cambiábamos no solo de objeto de estudio sino también de emplazamiento. Nos acogieron en la Biblioteca Marqués de Valdecilla con la misma amabilidad que lo habían hecho años atrás, cuando tuve la suerte de cursar en esa sala la parte práctica de las asignaturas del máster de Patrimonio Bibliográfico de la Universidad Complutense. Y como si el tiempo no hubiese pasado para mí, ahí estaba José Luis Gonzalo, decano de la Facultad de Documentación de la UCM, introduciéndonos al libro antiguo. Hizo un panorama sobre las disciplinas que se encargan de su estudio. Reflexionamos, principalmente sobre el concepto de libro antiguo, su cronología, y qué entendemos por él, para terminar resaltando este objeto, el libro, como producto que forma parte del patrimonio de una sociedad. Para ilustrar su charla, trajo consigo sus famosos libros antiguos orientales, que son una maravilla por no ser tan comunes para nosotros al habernos centrado en la producción del libro desde el prisma occidental, olvidando, a veces, esta producción con sus múltiples variedades: sus reducidas dimensiones, sus materiales y sus preciosos elementos decorativos.

Continuaba la sesión con una explicación de Gemma Avenoza sobre la bibliografía material aplicada a PhiloBiblon para terminar con Óscar Perea Rodríguez, que nos explicó cómo funcionaban los identificadores que se utilizaban en las bases de datos de PhiloBiblon, tales como MANID (manuscrito o impreso), TEXID (obra o título) o COPID (para impresos, las copias de una misma edición): controles numéricos necesarios para la identificación de las obras y para su localización o identificación. Y, al igual que el día anterior, finalizaríamos con una parte práctica analizando un libro impreso. También en este caso cuidaron la selección de las obras que consultaríamos. Fue muy entretenido poder ver qué le había tocado a cada uno y pelearnos con nuestro ejemplar para poder sacar de él toda la información relevante y necesaria para una correcta descripción. La ayuda, como siempre, fue constante.

Pero con pena, aquí el curso llegaba a su fin, lo cual no implicaba que finalizaría nuestra relación. Más aún por el carácter colaborativo de los miembros de PhiloBiblon, puesto que uno de los objetivos evidentes del seminario es la posibilidad de compartir las fichas que hemos aprendido a rellenar, ya que el enriquecimiento de las bases de datos a través de la cooperación de los investigadores repercute positivamente en todos nosotros. Los organizadores nos animaron a continuar en contacto, y para comenzar con sus consejos nos fuimos a comer a un conocido mercado de Madrid.

Gracias a los organizadores y a los compañeros por haber compartido dos días tan interesantes e intensos. Esta, sin duda, es una oportunidad estupenda para conocer a personas con los mismos intereses, en situaciones académicas similares, y un proyecto que puede ayudarnos en nuestras investigaciones presentes y futuras.

Mónica Martín Molares

Universidade da Coruña

PhiloBiblon: Usuarios y colaboradores

Una doble pregunta de nuestro distinguido colega, el profesor Ángel Gómez Moreno, catedrático de la Universidad Complutense, ha motivado este post:

– ¿Cuántos colaboradores suma a día de hoy BETA (a ellos hay que añadir los de BOOST)?

– ¿Cuántas consultas ha tenido la base de datos electrónica desde sus orígenes?

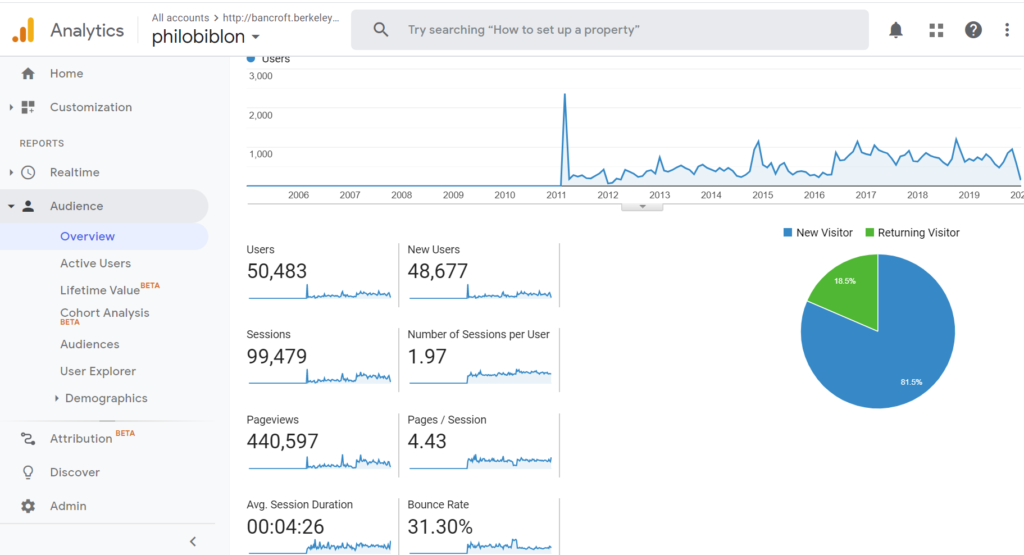

En lo referente a la primera cuestión, es imposible obtener las cifras de consultas totales desde 1997, cuando colgamos la primera versión de PhiloBiblon en la web. La herramienta Google Analytics sólo permite analizar los resultados desde enero de 2011. Las cifras siguientes, referidas a los nueve años transcurridos desde entonces, incluyen las consultas a PhiloBiblon globalmente, es decir, a las tres bibliografías juntas: BETA, BITAGAP y BITECA. No es posible separar las de cada bibliografía individualmente, dada la cantidad de opciones de búsqueda. Aún así, los resultados son los siguientes:

Número de usuarios: 50.483

Número de visitas: 99.479

Número de páginas visitadas: 440.597

Nótese el gran número de usuarios que se dio a principios de 2011. Esto se debió sin duda al lanzamiento de la versión actual de PhiloBiblon, que multiplicó las opciones de búsqueda hasta permitir un total de 40 distintas, además de acoger las búsquedas de palabras clave en cada una de las seis tablas de cada bibliografía: Obras, Bibliotecas, Instituciones, Personas, Referencias secundarias y Fuentes primarias (manuscritas e impresas).

Es interesante notar también el alcance geográfico de PhiloBiblon:

No es de extrañar, dada la naturaleza intrínseca de nuestros datos, que la mayor parte de los usuarios se concentren en cuatro países:

España: 19.044 (38%)

EE.UU. (base académica del proyecto): 11.596 (23%)

Portugal: 4.460 (9%)

Brasil: 1.978 (4%)

Lo que sí es sorprendente es que PhiloBiblon haya sido consultado desde 128 países diferentes por al menos dos usuarios, en un registro alfabético que se extiende desde Albania hasta Zambia.

En cuanto a la primera pregunta de Ángel, vamos a enumerar a todas las personas que han hecho aportaciones a cualquiera de las tres bibliografías de PhiloBiblon, BETA, BITAGAP y BITECA. Nótese que, de hecho, varias de ellas han contribuido a las tres:

BETA: Bibliografía Española de Textos Antiguos (desde 1975, incluyendo las aportaciones a la antigua Bibliography of Old Spanish Texts [BOOST], en sus tres ediciones impresas)

Xavier Agenjo, Carlos Alvar Ezquerra, Manuel Alvar Ezquerra, David Anderson, José Aragües, David Arbesu, Robert Archer, Nicholas Asbury, Arthur Askins, Gemma Avenoza, Heather Bamford, Fernando Baños, María Teresa Barbadillo, Francisco Bautista, Miles Becker, Vicenç Beltran, Carmen Benítez, John Bidwell, Hugo Bizzarri, Soledad Bohdziewicz, H. Braun, Mercedes Brea, Linde Brocato, Gustavo Bueno, Victoria Burrus, María del Mar de Bustos, Denise Cabanel, José Luis Canet, Irene Capdevila, Miguel Carabias Orgaz, Mario Antonio Cossio Olavide, Thomas Capuano, Anthony Cárdenas, Dwayne Carpenter, Derek Carr, Pedro Cátedra, María Céu Silva, Eugene Chang, Neil Chase, Carlos Clavería, Beatrice Concheff (†), Juan Carlos Conde, Porter Conerly, Judith Connick, Carol Copenhagen, Ivy Corfis, Adelaida Cortijo, Jerry Craddock, Charity Cúellar, Salvador Cuenca, Luis de la Fuente, Nitzaira Delgado-García, Alan Deyermond (†), Aida F. Dias (†), Ralph DiFranco, Victoria Dorn, Stephen Duffy, Consuelo Dutschke, Brian Dutton (†), Daniel Eisenberg, Raymond G. Feilner, Jr., Estefanía Ferrer del Río, Inés Fernández-Ordóñez, José Manuel Fradejas, Enzo Franchini, H. Frick, Juan Héctor Fuentes, Francisco Gago-Jover, María Cruz García de Enterria, Jorge García López, Patricia García Sánchez-Migallón, Michael Gerli, Joan Gili (†), Rosalie Gimeno, Harriet Goldberg (†), Ana María Gómez Bravo, Margarita Gómez Gómez, José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Jean M. Gosebrink, George Greenia, Anna Gudayol, C. Guzmán, Joseph Gwara, Scott Gwara, Cinthia María Hamlin, Albert Hauf, Francisca Hernández, Vanesa Hernández Amez, María Teresa Herrera, David Hook, Víctor Infantes, J.R. Jenson, Lloyd Kasten (†), Maxim Kerkhof, Richard Kinkade, Douglas Koepke, H.P. Kraus (†), Thomas Kren, Paul Oskar Kristeller (†), José Julián Labrador, María Jesús Lacarra, Jeremy Lawrance, Linda Lefkowitz, Mark Littlefield (†), D.W. Lomax (†), Maria Mercé López Casas, Laura López Drusetta, Santiago López-Ríos, María Luisa López Vidriero, José Manuel Lucía, David Mackenzie (†), Fiona Maguire, Antoni Malet, Hugo Mancuso, Francisco Marcos-Marín, Ana María Marín, Massimo Marini, Julián Martín Abad, Hope Mayo, Ian Michael, Angela Moll Dexeus, Filipe Alves Moreira, C. Morales, Alexander Marey, Lorenzo Martín del Burgo, Margherita Morreale (†), Jay Moschella, Lucía Mosquera, Cristina Moya, Isabel Muñoz, Elena Muñoz Rodríguez, Martha Narváez, Hans-Josef Niederehe, Georgina Olivetto, John O’Neill, Germán Orduna (†), David Pattison, Icela Pelayo, René Pellen, Miguel Pérez Rosado, Ricardo Pichel Gotérrez, Pedro Pinto, Dawn Prince, Jaume de Puig i Oliver, Stephen Raulston, Dennis Rhodes, Benjamin Richler, Jaume Riera (†), Jesús Rodríguez Velasco, Elvira Roca Barea, Paul Rodgers, Albert Roqué, Lenore Rouse, Carmen Rovira, Adeline Ruquoi, Suzanne Rutter, Carlos Sáez, Ángel Sáenz-Badillos (†), Pedro Sainz Rodríguez (†), María Nieves Sánchez, Rafael Sánchez Grande Moreno, Rebeca Sanmartín, Israel Sanz Pablo Saracino, Martha Schaffer, Svato Schutzner, Emma Scoles, Dennis Seniff (†), Miriam Shadis, Ellen Shaffer, Harvey Sharrer, Sandra Sider, Joel Silver, María Lourdes Simó, Munair Simpson, Amadeu-J. Soberanes-Lleó (†), Michael Solomon, Lourdes Soriano Robles, Thomas Spaccarelli, Ronald Surtz, R. Brian Tate (†), Barry Taylor, Miguel Torrens, Marta Torres Santo Domingo, Kimberly Tully, Juan Miguel Valero Moreno, Mercedes Vaquero, Martha Waller, John K. (Jack) Walsh (†), Franklin Waltman, Aengus Ward, Julie Ward, Keith Whinnom (†), Julian Weiss, Constance Wilkins, Curt Wittlin, Abby Yokelson.

BITAGAP: Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses (desde 1987):

Luís Urbano de Oliveira Afonso, Martim de Albuquerque, Margarida Alpalhão, Teresa Amado (†), Ricardo Aniceto, Artur Anselmo, Luís Filipe Barbosa de Araújo, Gemma Avenoza, Paulo J. S. Barata, Avelino Bolzón, Gualdino Borrões, Ana Isabel Boullón Agrelo, Esperança Caldeira, César Nardelli Cambraia, Pedro Cardim, Ivo Castro, Aníbal Pinto de Castro (†), Isabel Cepeda, Maria José Bigotte Chorão, Isabel Cid, Maria Helena Cruz Coelho, Lívia Cristina Coito, Isabel Correia, Avelino de Jesus da Costa (†), Mário Costa, Jerry Craddock, Marta Louro Cruz, Vivane Cunha, Diogo Ramada Curto, John Dagenais, Isabel Dias, João José Alves Dias, Agostinho Faria, Diogo Pinto Faria, Charles Faulhaber, Ana Maria Fernandes, Maria Célia Fernandes, Inés Fernández-Ordóñez, Maria do Carmo Jasmins Dias Farinha, Américo Venâncio Machado Filho, Vicente Fino, María Jesús Fortes Alén, Mafalda Frade, Helena Garvão, Maria da Conceição Geada, Helder Godinho, Rita Costa Gomes, Saul António Gomes, Paloma Gómez Varela, Michelle Hamilton, Kellye Hawkins, Maria de Lurdes Henriques, Silvestre Lacerda, Ana Sofia Laranjinha, Francisco da Cunha Leão, Margarida Leme, Irene da Glória Gonçalves Linda, Maria Luisa López-Vidriero, Jorge Borges de Macedo (†), Ana Machado, Odete Martins, Raquel Oliveira Martins, José de Pina Martins (†), José Mattoso, Ana Sandra Meneses, António Vasco de Mello da Silva César de Menezes, José E. Mindlin (†), Ana Miranda, Gilberto Coralejo Moiteiro, Henrique Monteagudo, Ana Paiva Morais, Rosário Morujão, Carlos Silva Moura, Aires Nascimento, Sílvio de Almeida Toledo Neto, Bernardo Sá Nogueira, Irene Freire Nunes, John O’Neil, Inês Olaia, Marta Páscoa, Stephen Parkinson, Susana Tavares Pedro, Pedro Penteado, Maria Dolores Pereira Oliveira, Miriam Halpern Pereira, Gerardo Pérez Barcala, José Artur Pestana, Sandra Magalhães Pinto, Carlos Pio, Teresa Ponces, Adelaide Proença, Maria Ana Ramos, António Manuel Ribeiro Rebelo, Maria João Toscano Rico, Ana Maria Rodrigues, Mário Filipe da Costa Rodrigues, Nanci Romero, João Ruas, David Saah, Carmen de Santiago Gómez, Gilda Santos, Carla Serôdi, André Silva, José António Silva, Graça Maria Sucena Pinto da Silva, Joseph Snow, António Sousa, Paulo Tremoceiro, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Aurelio Vargas Toledo, Ricardo Vasconcelos, Yara Frateschi Vieira, David Wacks, Teresa Álvares Pereira Schönborn Weisentheid.

BITECA: Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears (desde 1985, incluyendo las aportaciones a la antigua Bibliography of Old Catalan Texts [BOOCT] en su edición impresa):

Julián Acebrón, Alfred Agustí, Jordi Armengol, Matilde Barón, Meritxell Blasco, Victòria A. Burguera Puigserver, David Carrillo Rangel, Pere Casanellas, Lluís Cifuentes, Vicens Colomer, Jean Dangler, Jean-François Delmas, José Manuel Fradejas Rueda, Michel Garcia, Marinela Garcia Sempere, Ángel Gómez Moreno, Consol Grau, Sergi Gascón Uris, José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Anna Gudayol, Earle Havens, Josep Izquierdo, Pol Junyent, Cinzia Licoccia, M. Mercè López Casas, Jérome Machiels, Llúcia Martín Pascual, Tomàs Martínez Romero, Josep Lluís Martos, M. Àngels Massip i Bonet, Jesús Massip i Fonollosa, María Morrás, Ángel Narro Sánchez, René Pellen, Andreu Pérez Mingorance, Montserrat Prats, Armand Puig i Tàrrech, Jaume de Puig i Oliver, Rafael Ramos, Peter T. Ricketts (†), Jaume Riera i Sans (†), Elena Roig, Laura Schöder, Lourdes Simó Goberna, Simone Ventura, Curt J. Wittlin, Francesca Ziino

La lista todavía se irá ampliando más en los próximos meses, sobre todo a través de las descripciones que han realizado los asistentes a los diferentes Seminarios PhiloBiblon celebrados hasta la fecha. Nos sentimos muy satisfechos por el servicio que ha prestado PhiloBiblon al mundo académico en sus cuarenta años de existencia, satisfacción que conlleva también nuestro mayor agradecimiento a todos y a cada uno de los colegas que nos han ayudado en esta empresa no lucrativa.

Charles B. Faulhaber

University of Californa, Berkeley

PhiloBiblon 2019 n. 6 (diciembre): Aguinaldo de navidad

Como es tradicional al final del año ofrecemos las últimas aportaciones a PhiloBiblon como aguinaldo para nuestros lectores. Continue reading “PhiloBiblon 2019 n. 6 (diciembre): Aguinaldo de navidad”

PhiloBiblon 2019 n. 5 (noviembre): “Crowd-sourcing”

Aunque la inmensa mayoría de los registros en las bibliografías de PhiloBiblon (BETA, BITAGAP, BITECA) han sido creados por los equipos de las mismas, estamos en deuda con muchos colegas y estudiantes que nos han proporcionado valiosa información sobre textos, manuscritos e impresos.

En este post quisiéramos agradecer a varias personas que nos han ayudado en los últimos meses.

Soledad Bohdziewicz, clasicista del SECRIT (Buenos Aires), a base de sus pesquisas en Manuscripta Medievalia, el catálogo de MSS medievales en bibliotecas alemanas, nos ha informado de un nuevo ejemplar de las Epístolas de Séneca a Lucilo, en la traducción hecha por encargo de Fernán Péez de Guzmán (BETA manid 6145). Es el Ms. Rep. I 30b de la Universitätsbibliothek Leipzig, en depósito permanente de la Leipziger Stadbibliothek. Su descripción remonta al catálogo de los MSS de la biblioteca de la ciudad de Leipzig de Emil Naumann, Catalogus librorum manuscriptorum qui in Bibliotheca Senatoria civitatis Lipsiensis asservantur (Grimma, 1838):

Codex chartaceus saec. XV. ineunt. scriptus, rubris inscriptionibus et litteris initialibus, notis passim in margine scriptis, folior. 199, quorum 192 priora librarius notavit. Hoc codice, que olim fuit in bibliotheca Ioh. Christoph. Wagenselii, continetur:

SENECAE EPISTOLARUM VERSIO HISPANICA. Sex prioribus foliis legitur tabla de los titulos de las epistolas de seneca a lucillo.

Fol. 6. b. haec leguntur: Epistolas has emi toleti anno Mo. CCCCo. LXoVIII. Augusti pretio morapetinorum CCCorum L. N. T. P.

Fol. 7 a. sequitur prohemio en las epistolas de seneca a lucillo. Incip. Seneca fue un sabio omne desciplo de un filosofo = cet.

Opus ipsum incip. fol. 8. a. Amigo mio lucillo fas asij que tu ganes cet. Explic. fol. 192. b. ante caito non veng dopoi [?] …..deo grigas[!].

– Foll. 193-199. leguntur epistolas de pablo a seneca e de seneca a pablo. Incip. Questendo el bien aventurado san geronimo cet. Explic. al cançatas.’’

El manuscrito proviene de la biblioteca del erudito alemán Johann Christoph Wagenseil (1633-1705), profesor de derecho civil y canónico en la universidad de Altdorf y estudioso del Talmud y de los Meistersänger de Nuremberga.

Esto se presta a varios comentarios. En primer lugar, non possumus omnes omnia. Las aportaciones de miembros de nuestra comunidad académica son imprescindibles. En segundo lugar, a pesar de los evidentes errores de la descripción de Naumann, es un craso error ignorar las aportaciones de la erudición de los ss. XVIII y XIX ( aunque, claro, la existencia de facsímiles digitalizados facilita mucho el aprovecharse de ellas). En cuanto a la procedencia del manuscrito, es interesante notar que fue comprado en Toledo en agosto de 1468 por 300 maravedís por un tal L.N.T.P.

Tal vez lo más importante, sin embargo, es el hecho que es sólo el segundo manuscrito conocido de la traducción del apócrifo epistolario entre Séneca y San Pablo (BETA texid 10091). El otro manuscrito es MSS/10806 de la Biblioteca Nacional de España (manid 2078), que probablemente perteneció al marqués de Santillana.

Miriam Oviedo Sánchez, encargada de los manuscritos y libros raros de la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola, y Silvia Sanahuja, directora de la misma, intervinieron eficazmente para permitirme acceso a sus impresos antiguos a pesar de haberles caído encima casi sin previo aviso. Pude consultar cómodamente sus tres incunables mas la edición de 1588 del Paso honroso de Suero de Quiñones (manid 5716, copid 4296).

Los incunables son:

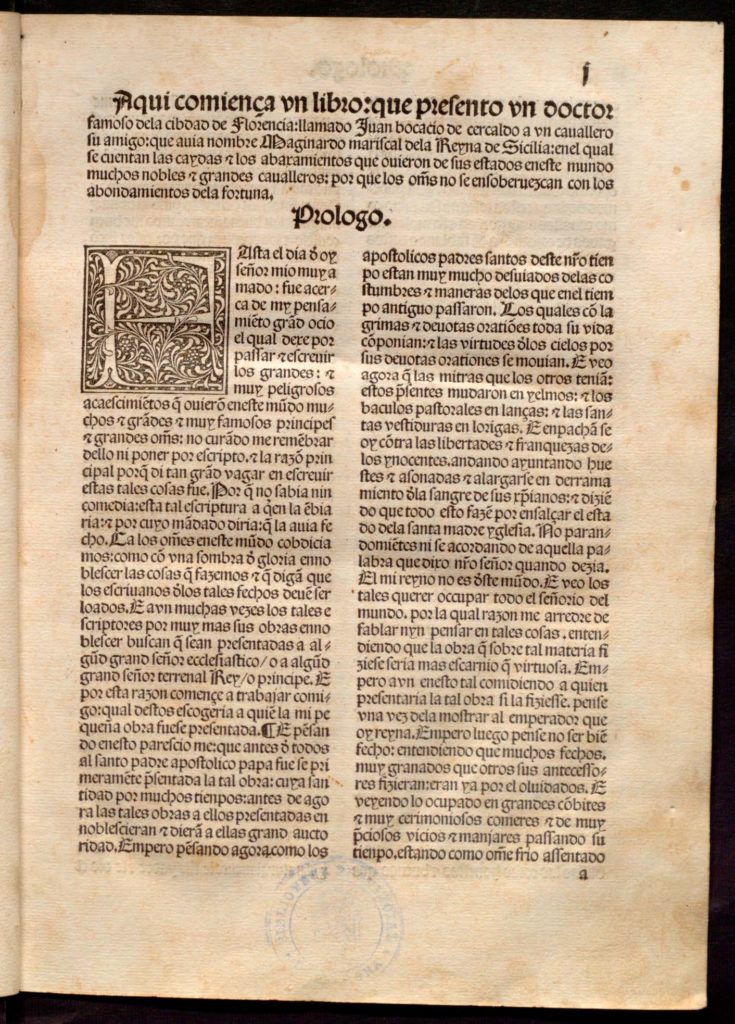

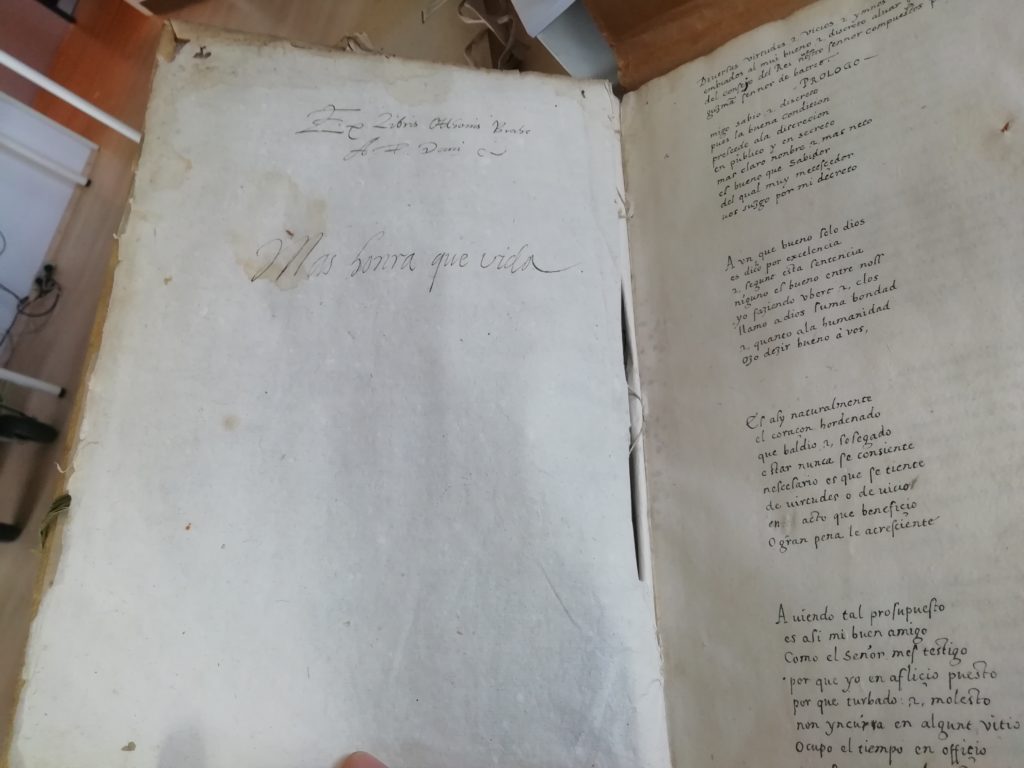

INC. 106: Boccaccio, Caída de príncipes, en la traducción de Pero López de Ayala (Sevilla: Ungut y Polono, 1495 (manid 1893, copid 1438)

INC. 120: Tratado de la vida y estado de perfección (Salamanca: Juan de Porras, 1499) (manid 1459, copid 1085)

INC. 119: Gullielmus Paraldus. Enseñamiento de religiosos (Pamplona: Arnaldo Guillén de Brocar, 1499) (manid 2648, copid 1919)

El MS GKS 435 folio de la Kungliga Bibliothek de Copenhague (manid 6113) contiene una copiainc, al parecer directa, del Cancionero de Híjar (BNE MSS/2882, manid 1214), que fue escrito en 1469-1470 en la ciudad de Nicosía, Chipre, que a la sazón estaba bajo el dominio veneciano. El apógrafo fue comprado en Venecia en 1600 por Otte Axelsen Brahe, sobrino del astrónomo danés Tycho Brahe. Marie Jensen, la encargada de los manuscritos medievales, nos proporcionó fotos del manuscrito, escrito en una pulcra letra humánistica, difícil de fechar tanto como de localizar:

Nos dirigimos por lo tanto a tres expertos paleógrafos, dos de ellos miembros del prestigioso Comité internationale de paléographie latine, mientras el tercero era nuestro compañero y colaborador Toni Iglesias de la Universitat Autònoma de Barcelona. Los pareceres no pudieron ser más dispares. Uno de los expertos del CILP aseveró que la letra tenía que ser muy poco antes de la compra del manuscrito en Venecia, o sea, a finales del s. XVI. El segundo identificó la letra como imitación de las fuentes tipográficas humánisticas, práctica que se hizo común en Italia en la segunda década del s. XVI. Toni se mostraba más cauto. Decía que si el manuscrito se escribió en Italia, podría ser de las últimas decadas del s. XV; si en España, en los primeros del s. XVI.

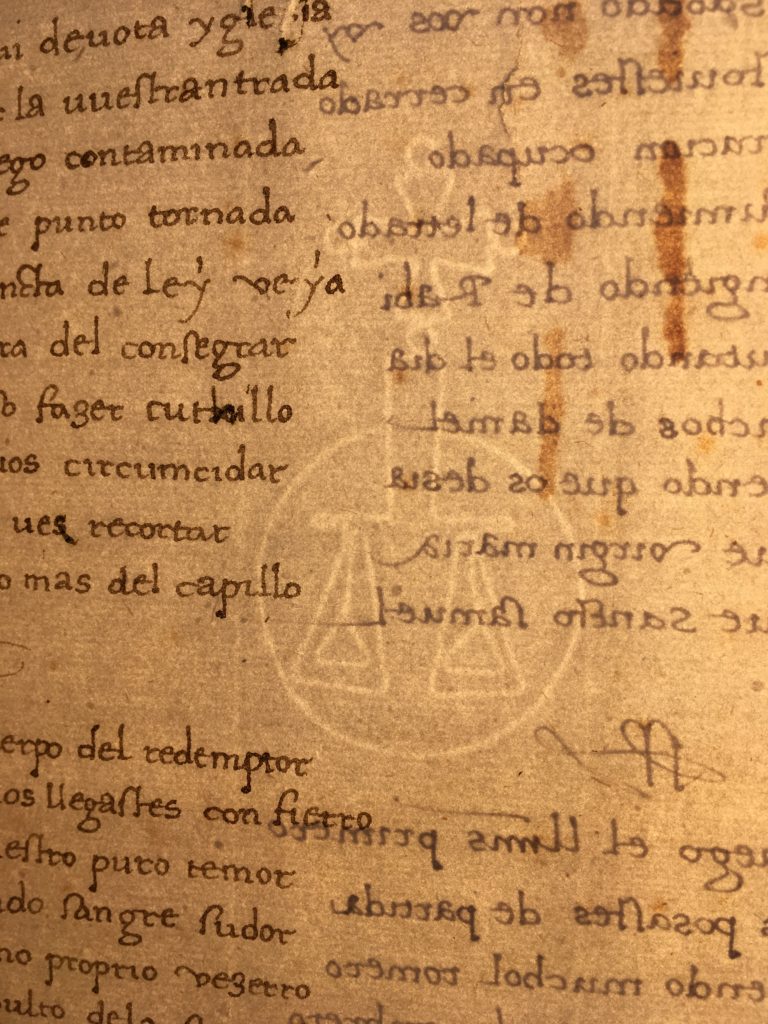

Ante este abanico de posibilidades, desde hacia 1480 hasta hacia 1600, pedimos ayuda otra vez a la Srta. Jensen, quien pasó nuestra carta a Erik Petersen, investigador de la Kungliga Biblioteket, el cual nos proporcionó unas fotos excelentes de la filigrana:

Normalmente una filigrana de la balanza es difícil de fechar, por la gran cantidad de filigranas semejantes en Les filigranes de Charles Briquet—todavía, después de más de un siglo, el repertorio de filigranas más útil—; pero en este caso la identificación fue fácil.

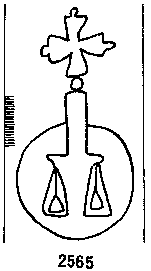

Se trata del n. 2565 de Briquet, balanza de 2 platos triangulares inscrita dentro de un círculo y suspendida de una cruz maltesa (60 mm. de alto). Briquet identifica tres variantes de la misma filigrana, fechados en Vicenza 1483 y en Venezia entre 1488 y 1492:

Toni Iglesias tenía toda la razón. El manuscrito GKS 435 folio fue escrito en las últimas décadas del s. XV, verosímilmente en Venecia.

De paso, este hallazgo arroja más luz sobre la historia del Cancionero de Híjar. Evidentemente pasó de Nicosía a Venecia y de allí a España en la primera mitad del s. XVI. Nos consta, por una nota en el f. 369r, que ya estaba en España el 26 de noviembre de 1551:

![]() Estos tres ejemplos son sólo un botón de muestra de lo que debe PhiloBiblon a nuestros colegas.

Estos tres ejemplos son sólo un botón de muestra de lo que debe PhiloBiblon a nuestros colegas.

Charles B. Faulhaber

PhiloBiblon n. 4 (agosto de 2019): Den Arnamagnæanske håndskriftsamling MS AM 805 4to y el eclipse del sol del 3 de junio de 1239

Anunciamos la cuarta entrega de PhiloBiblon para este año en curso, dirigiendo la atención de nuestros colegas al MS AM 805 4to de la Arnamagnæanske håndskriftsamling de Copenhague (BETA manid 6117), una miscelánea histórico-legal navarro-aragonés de la segunda mitad del s. XIII de extraordinario interés. Su historia conocida remonta a la biblioteca de don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares (m. 1645). Fue comprado por Cornelius Pedersen Lerche, embajador danés a España entre 1650-1653 y otra vez entre 1658 y 1662. Lo adquirió en la subasta de la biblioteca de Lerche en 1682 el erudito islandés Arne Magnússon, cuya colección de manuscritos sobre la historia de Islandia forma la base de la colección actual.

Dicho sea de paso que la recogida de manuscritos sobre la historia de los godos era una preocupación escandinava general durante la época, no sólo de los daneses sino también de los suecos. En 1689 el rey Karl XI de Suecia mandó a Johan Gabriel Sparfwenfeldt que hiciera un viaje de estudios a Italia y España para buscar libros sobre los godos. Pasó más de seis meses en España y pudo adquirir por compra o regalo una serie de impresos y manuscritos para la biblioteca real sueca. Actualmente están en la Kungliga Bibliotheket de Estocolmo y la biblioteca universitaria de Uppsala.

El MS AM 805 4to, que merece un estudio detenido, contiene unos 25 textos completos e incompletos, la mayor parte en latín. Comienza con un calendario litúrgico seguido por la Lex visigothorum (forum judicum) y tres textos en navarro-aragonés sobre los reyes de España (BETA cnum 14865), Navarra (BETA cnum 14866) y Aragón (BETA cnum 14867), al parecer únicos. Después viene una sección de fueros en latín (Borja, Huesca 1208), navarro-aragonés y occitano cispirenaica, lengua prácticamente idéntica al catalán (Huesca, Jaca, Estella). Termina con ocho documentos en latín de Jaume I de Aragón, fechados entre 1231 y 1242.

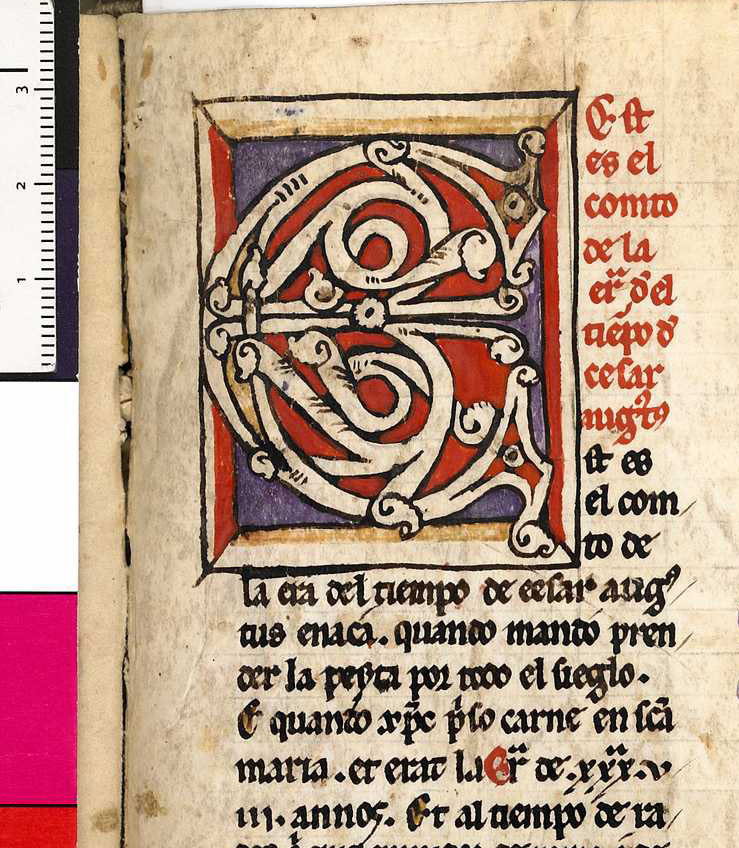

El texto que motiva esta nota, sin embargo, es el Comto de la era del tiempo de Cesar Augustus (ff. 102ra-104va) (BETA cnum 14868), unos anales navarro-aragoneses que comienzan con una larga rúbrica encabezada por una inicial E de viñas en blanco: E11st es | el | com|to de | la era del | tiempo de | cesar augꝰ|tus enaca. quando mando pren|der la peýta por todo el sieglo … [ 102rb] … por ond | io credo q̃ iuliꝰ cesar non fo sen|nor de todo el segle. et erat la. ERa | de.ccc.annos:

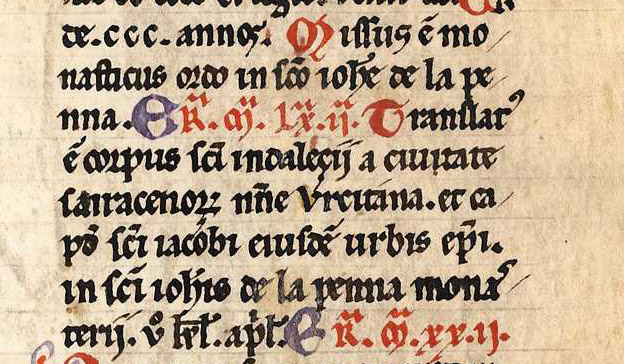

El texto, sin embargo, no comienza en la era 300 (A.D. 262), sino en la fundación del monasterio de San Juan de la Peña en la era 1062 (A.D. 1024) en el mismo f. 102rb: Missus est mo|nasticus ordo in sc̃o iohane de la pe|nna.ERa.Ma.Lxa.ija. Translatꝰ | est corpus sc̃i indaleçij a ciuitate | sarracenoꝝ nomine vrcitana …

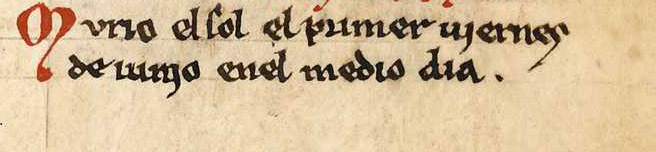

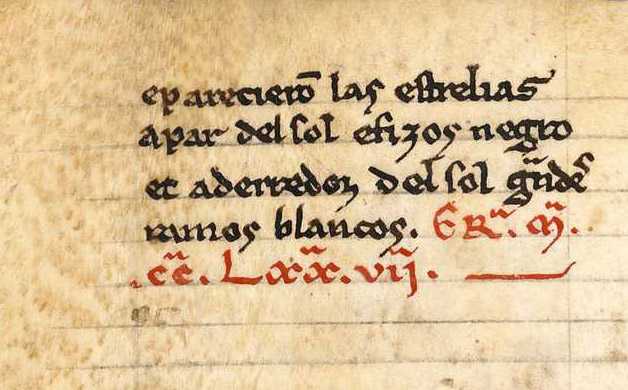

Termina el texto con una descripción del eclipse total del sol del 3 de junio de 1239 (f. 102rb-va), descripción que a pesar de su brevedad recoge todos los rasgos fundamentales del efemérides: Mvrio el sol el primer vjernes | de iunjo enel medio dia . || eparecierõ las estrelias | apar del sol efizos negro | et aderredor del sol gandes | ramos blancos ERa. Ma.|.cca. Lxxa. vija

Nótese que el día es el primer viernes de junio de 1239, que la hora es “mediodía”, que aparecieron las estrellas junto al sol, que éste se hizo negro y que alrededor del sol había “grandes ramos blancos.” Es una descripción exacta de un eclipse total, hasta con los ramos blancos, que evidentemente son las protuberancias solares que son particularmente visibles alrededor de la corona del sol en el momento de totalidad.

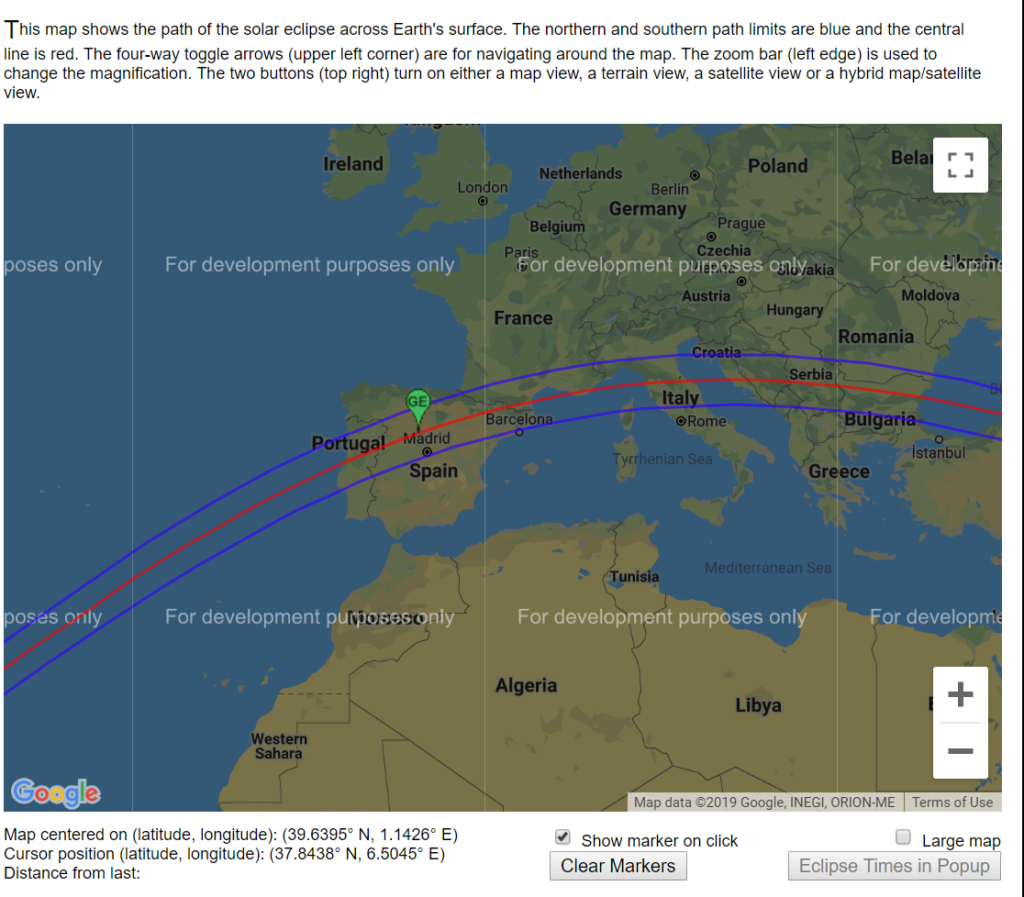

El primer viernes de junio del año 1239 cae precisamente en el 3 del mes, y el eclipse de esta fecha está documentada por la NASA, agencia espacial de EE.UU:

Es de notar que el eclipse se centra precisamente en el centro de la Península Ibérica, hacia el norte.

Uno se puede preguntar si este acontecimiento pudo estimular al joven Alfonso el Sabio en sus aficiones astronómicos.

*Imagenes del MS AM 805 4to cortesía del Arnamagnæanske håndskriftsamling,

Charles Faulhaber

University of California, Berkeley

PhiloBiblon 2019 n. 3 (julio) y las cartas de batalla entre el rey de Túnez y Alfonso V el Magnánimo (1432)

En su narración, en los Anales de la corona de Aragón, de la expedición de Alfonso V de Aragón contra el reino de Túnez en 1432, el historiador Jerónimo Zurita explica la reacción del rey de Túnez, Abu Faris Abd al-Aziz II, al enterarse de la llegada de la flota de los aragoneses a la isla de Djerba:

“Estaua en esta sazon Bofferriz Rey de Tunez a dos jornadas de la Isla: y teniendo auiso de la llegada de la armada, escriuio al Rey vna carta en que dezia: que el auia sabido su llegada: y que le rogaua, que le esperasse: y diesse manera, que se viessen cara a cara: porque el huyr entre ellos seria verguença. Mando le el Rey responder, que era contento de esperar lo tanto tiempo, que pudiesse llegar, o fuesse a su culpa: y que entonces la verguença seria de aquel, que no satisfiziesse a su deuer” (Los cinco libros primeros de la Segunda parte de los Anales de la Corona de Aragón [Zaragoza: en la Officina de Domingo de Portonariis y Ursion, 1569], libro XIV cap. 3: f. 210vb) Continue reading “PhiloBiblon 2019 n. 3 (julio) y las cartas de batalla entre el rey de Túnez y Alfonso V el Magnánimo (1432)”

Puesta al día de los recursos de PhiloBIblon

Anunciamos la actualización más reciente de la página de RECURSOS, que ofrece una rica gama de enlaces directos (institutos y centros, bibliotecas y archivos, bases de datos y revistas … y mucho más).

En esta página, use la función “Encontrar” de su motor de búsqueda o navegador (Firefox de Mozilla es el preferido) para localizar con rapidez el enlace deseado. Por ejemplo, búsquese “Clarisel” o “Lusitania Sacra” para encontrar la página de Clarisel (grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza) o la revista Lusitania Sacra. O búsquese “icon” o “sigil” para encontrar bases de datos, bibliografías, grupos de investigación y revistas relacionados con la iconografía o la sigilografía.

Rogamos encarecidamente que se cite PhiloBiblon y sus números de texid o manid en sus publicaciones. El proyecto depende en gran medida en convencer a las autoridades competentes que su continuidad es imprescindible para los que nos dedicamos a las literaturas ibéricas medievales.

Como recordatorio dirigido a los investigadores que usen los datos de PhiloBiblon y sus bibliografías en sus publicaciones, la información sobre cómo citar el proyectose encuentran en las páginas “Sobre PhiloBiblon” y también en la página principal de cada bibliografía.

Martha Schaffer

University of San Francisco

PhiloBiblon 2019 n. 2 (mayo) y un nuevo manuscrito de Bernardo de Brihuega

Nos complace anunciar no sólo la segunda entrega de PhiloBiblon para 2019 sino también el hallazgo de un nuevo manuscrito de Bernardo de Brihuega.

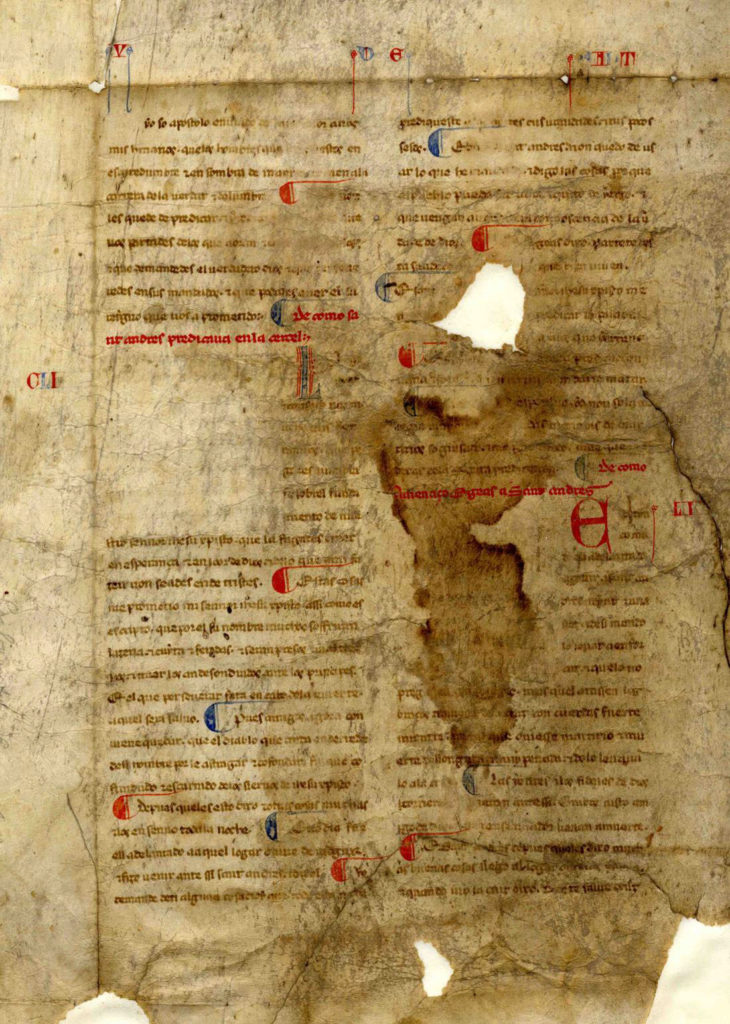

El Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu) guarda en su amplia colección de fragmentos (Carp. 3, nº 4/5, BETA manid 4222) un valioso manuscrito identificado inicialmente por Antonio Odriozola como parte de la General estoria. Sin embargo, la reciente investigación llevada a cabo ha permitido actualizar esta identificación y vincular el testimonio con la obra de Bernardo de Brihuega, estrecho colaborador del rey Alfonso X. Se trata de dos fragmentos, un bifolio y una hoja suelta, copiados en castellano a finales del s. XIII o principios del XIV (ca. 1290-1310) de las Vidas y las pasiones de los apóstoles de Bernardo de Brihuega. Es el testimonio más antiguo conservado de la obra del clérigo alcarreño y canónigo de la iglesia de Sevilla, de la que hasta ahora se conocían algunas copias tardías (fechadas desde la segunda mitad del s. XIV hasta principios del XVI) en latín, castellano y portugués. Los fragmentos en cuestión tienen el valor añadido de pertenecer a un códice hagiográfico de muy buena factura, seguramente de procedencia regia, en el que se habría copiado toda la traducción al castellano del Libro II de Bernardo de Brihuega sobre la vida y las pasiones de los apóstoles.

En este caso, el contenido conservado en los dos fragmentos custodiados en el AHPOu se corresponde con varios capítulos de la vida y pasión de Santo Tomás, San Marcos y San Andrés. También es muy relevante que el bifolio haya sido reutilizado como portada de un libro de apeo de los bienes del convento femenino de Santa Clara de Allariz, único monasterio gallego de la fundación real, ya que permite reconstruir el posible itinerario cultural del códice desde la corte castellana hasta tierras gallegas, así como la eventual difusión al reino portugués en las primeras décadas del siglo XIV.

La colección hagiográfica de Bernardo de Brihuega, compilada bajo el mecenazgo del rey Sabio, se componía de cinco libros sobre la historia de la Salvación y de sus protagonistas a partir del Nuevo Testamento: la vida de Jesús y de Santa María (libro I), las vidas y pasiones de los apóstoles (libro II), las pasiones de los mártires (libro III), las vidas de los confesores (libro IV) y las vidas de las santas vírgenes (libro V). La traducción de esta obra al castellano, realizada por el propio Bernardo de Brihuega, además de haber circulado como una obra independiente, habría sido empleada como fuente principal para la composición de algunas secciones de la magna compilación universal de Alfonso X, la General estoria. Desde finales del s. XIII y durante las centurias siguientes, la obra vernácula de Brihuega habría sido difundida y traducida en el Occidente peninsular, como demuestran las diferentes versiones portuguesas hoy conservadas y ahora también los fragmentos del AHPOu.

Pese al importante deterioro y mutilación del soporte, se ha podido recuperar casi todo el texto mediante la utilización de luz ultravioleta[1] y la reconstrucción de las partes perdidas a partir del testimonio portugués de las Vidas e paixões dos Apóstolos (BITAGAP texid 1044) editado por Isabel Vilares Cepeda (1982-89). En los próximos meses se publicará la edición y estudio filológico del manuscrito, pero ya se puede leer una primera aproximación en la web TextoR del Grupo de Investigación Textos para la Historia del Español de la Universidad de Alcalá. La edición y estudio del manuscrito[2] permitirá avanzar en el conocimiento de la obra de Bernardo de Brihuega en colaboración con otras iniciativas y proyectos de investigación centrados en la edición de la compilación latina (coord. Emma Falque) y de las versiones castellanas (coord. Francisco Bautista) y portuguesas (coord. Cristina Sobral).

[1] Quisiera agradecer al personal trabajador del Arquivo Histórico Provincial de Ourense el excelente trato y la valiosa ayuda prestada en todo momento, empezando por su director Pablo Sánchez Ferro y los técnicos Amalia López Martínez, María Ascensión Enjo Babío y Francisco Sandoval, además de los auxiliares Juan Carlos García España, Dolores González Domínguez, Longina Gómez Vázquez y Carlos Pazos González.

[2] Se enmarca en el proyecto de investigación “HERES. Patrimonio textual ibérico y novohispano. Recuperación y memoria” financiado por la Comunidad de Madrid para el periodo 2019-23 (2018-T1/HUM-10230).

Ricardo Pichel

Universidad de Alcalá de Henares, Grupo de Investigación Textos para la Historia del Español

Universidade de Santiago de Compostela, Instituto da Lingua Galega

PhiloBiblon 2019 n. 1: Marzo

Nos complace anunciar la primera entrega de PhiloBiblon para 2019.

El trabajo cotidiano de los últimos meses ha sido esencialmente de rutina, sin sensacionales hallazgos pero si con una constante acumulación de datos más precisos, corrección de errores y aprovechamiento de estudios anteriores sobre textos, manuscritos, impresos y personas.

Gemma Avenoza ha proseguido sus investigaciones sobre los fragmentos de códices bíblicos medievales incluidos como cartivanas de los expedientes inquisitoriales en el Archivo Histórico Nacional. La profesora Avenoza también nos ha advertido de la compra reciente a un particular por la BNE de un manuscrito (BETA manid 6080), de El libro de las costumbres de los hombres y de los oficios de los nobles sobre el juego de los escaques (BETA texid 11294), de Jacobo de Cessolis, la traducción de su Liber de moribus hominum et officiis nobilium, también conocido como Liber de ludo scaccorum, una interpretación alegórica del juego de ajedrez. Este nuevo manuscrito de la BNE es el segundo conocido, después del del duque de Alba (BETA manid 4880). Existe otra traducción en la Hispanic Society (BETA manid 4024). La profesora Avenoza nos promete una descripción detallada del nuevo manuscrito para el blog.

En cuanto al aprovechamiento de estudios anteriores, el vaciado de sendos estudios de Julian Weiss y Juan Carlos Conde ha sido particularmente fructífero. Del primero es su “Vernacular Commentaries and Glosses in Late Medieval Castile, I: A checklist of Castilian Authors” de 2013, que ofrece un listado de los textos escritos durante los siglos XV y principios del XVI con glosas o comentarios, o de sus propios autores o de otros. Va por orden alfabético de autor, empezando con el anónimo Carajicomedia y terminando con siete textos de Diego de Valera. Además de notar, en los relevantes texid de BETA, la existencia de glosas, hemos añadido el íncipit y éxplicit de las mismas, basándonos en lo posible en los facsímiles digitalizados de los testimonios. Gracias al trabajo impagable sobre todo de nuestros colegas beneméritos de la BNE, muchos de estos testimonios han sido digitalizados en los años posteriores a la redacción del artículo del profesor Weiss. Del registro de este artículo en BETA se pueden seguir los enlaces a los textos, testimonios y manuscritos citados.

De Juan Carlos Conde es la edición y estudio de la La creación de un discurso historiográfico en el cuatrocientos castellano: “Las siete edades del mundo” de Pablo de Santa María (ejemplo, dicho sea de paso, de como BETA trabaja fino pero, desgraciadamente, muchas veces lento). Esta edición impecable, publicada en la igualmente impecable serie de Textos Recuperados de la Universidad de Salamanca, detrás de la cual vislumbramos la fina mano de Pedro Cátedra, ofrece descripciones detalladas de los 18 testimonios del texto original del obispo de Burgos mas las de los dos de su refundición de hacia 1460. Estas descripciones son importantes, a pesar de la existencia ya, veinte años después de la aparición del libro, de muchos facsímiles digitalizados, porque ofrecen detalles codicológicos que los registros de los catálogos sencillamente no ofrecen y que no se pueden apreciar en los facsímiles digitalizados, como lo son las medidas, las filigranas, la materia del pautado y un largo etcétera. Igualmente importante es el facsímil que ofrece del ejemplar único de la edición de 1516, todavía en manos particulares.

Son dos ejemplos más de un hecho fundamental: PhiloBiblon es obra de todos mediante un círculo virtuoso que proporciona información fidedigna (aunque incompleta) a sus usuarios y a la vez recibe información fidedigna—y más completa—de los mismos, ad maiorem gloriam Philologiae.

BETA

Charles B. Faulhaber, University of California, Berkeley

Ángel Gómez Moreno, Universidad Complutense de Madrid

Nicasio Salvador Miguel, Universidad Complutense de Madrid

Antonio Cortijo, University of California, Santa Barbara

María Morrás, Universitat Pompeu Fabra

Óscar Perea Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid

Álvaro Bustos Táuler, Universidad Complutense de Madrid

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Universidad Complutense de Madrid

BITAGAP

Arthur L-F. Askins, University of California, Berkeley

Harvey L. Sharrer, University of California, Santa Barbara

Martha E. Schaffer, University of San Francisco

Cristina Sobral, Universidade de Lisboa

Pedro Pinto, Universidade Nova de Lisboa

Filipe Alves Moreira, Universidade do Porto

Mariña Arbor Aldea, Universidade de Santiago de Compostela

Maria de Lurdes Rosa, Universidade Nova de Lisboa

Ricardo Pichel. Universidade de Santiago de Compostela

BITECA

Gemma Avenoza, Universitat de Barcelona

Lourdes Soriano, Universitat de Barcelona

Vicenç Beltran, Universitat de Barcelona – Università di Roma “La Sapienza”

PhiloBiblon 2018 n. 5: Aguinaldo de navidad

Nos da enorme satisfacción proporcionar esta última entrega de PhiloBiblon para el año de 2018 como aguinaldo de navidad. Continue reading “PhiloBiblon 2018 n. 5: Aguinaldo de navidad”